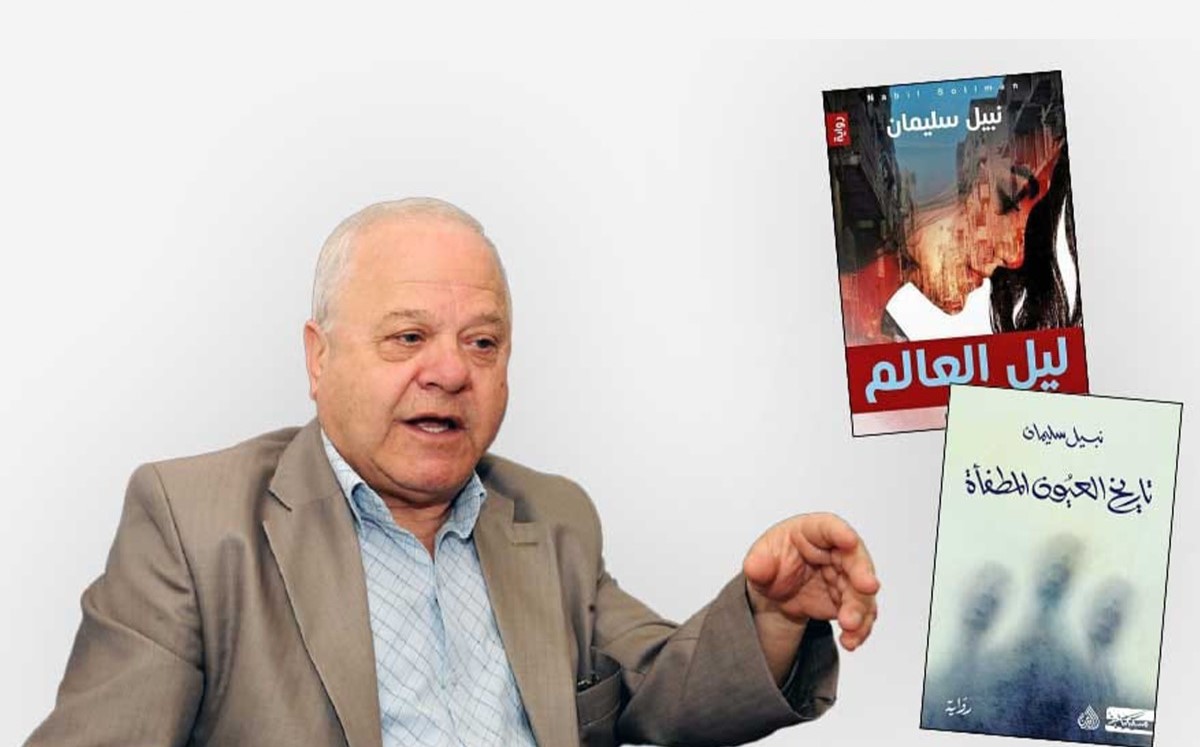

يحتوي هذا الملف على ثلاث شهادات حول تجربة الروائي والناقد السوري نبيل سليمان،

هي على التوالي للروائيين عبده خال (السعودية) وعلي المقري (اليمن)

ونزار شقرون (تونس).

كما يحتوي الملف على دراستين لاثنتين من روايات نبيل سليمان،

الأولى للناقد المغربي توفيق سخان، والثانية للناقدة السورية (دعد ديب).

وهذه المساهمات الخمس في هذا الملف مع 65 شهادة ودراسة

لكتّاب وكاتبات عرب وأجانب، وتتناول جميعاً تجربة الكاتب

في الإبداع والنقد والفكر،

وسوف تصدر في كتاب احتفالي بمناسبة بلوغه الثمانين من عمره.

عبده خال

روائي من السعودية

يحمد للصديق نبيل سليمان الإتيان بمصطلح (المثقف النقدي) إذ أن هذا الدور يصفي النفوس من آثار وخيمة عبرت الإنسان السوري، مع الابتعاد عن إعادة إحصاء حبات (مسبحة) الكره والمطالبة بالثأر، والحمد أن يتحرك الصديق نبيل مع ثلة المثقفين السوريين في هذا الفضاء المتسع للحب، فالحب هو البناء الرئيس لما تم تهشيمه، وترميم بلد مزقته الحرب، وسبق ذلك التمزيق نظام شمولي حجز على منافذ الأنفاس لأكثر من نصف قرن. والصديق نبيل سليمان قضى تلك السنوات تحت كابوس السلطة، ومن خلال إبداعه استطاع تمرير ما يمكن تمريره، فالذاكرة الإبداعية العالمية تؤكد أن الإبداع الروائي استطاع النفوذ من براثن الاستبداد عبر العالم، ولنا في الأدب الروسي أكبر مثال في هذا. والآن وسوريا تتنفس ما هو دور المثقف النقدي يا صاحبي؟

من المتعارف عليه أن المثقف ثائر طوال الوقت، ربما أن ثروته ترضى بحياة تكرم الإنسان وتفتح أبواب المستقبل لأبناء بلده، ومع تغير سقف الحرية في سوريا هل ثمة نضال لأن يتحرك المثقف لتأسيس وتعبيد الطريق؟ أعتقد أن من عاش تحت ظلم نظام قاس يستطيع التحرك نحو بناء ثقافة جادة تنادي بفتح الطريق للمستقبل، خاصة وأن الشعب السوري تضعضع تحت حمولة وقسوة نظام سابق.

وأعتقد أن جلّ الروائيين السوريين سوف يجدون أمامهم كنوزاً حكائيةً تم طمرها تحت غلظة نظام كان يحاسب الناس على استنشاق الهواء، وما تم عرضه من سجون ختمت على أنفس لم يُمكّنها الزمن من مدّ عنقها لاستنشاق هواء الحرية، هذه الأنفسُ بحاجة لان تحيا روائياً، فكم رواية سوف تصدر قريباً عن تلك المجازر التي دفن أصحابها من غير تحية وداع!

يرتبط اسم نبيل سليمان لديَّ بالبهجة، فمنذ أن قابلته أول مرة في صنعاء، شعرتُ أنه “يعيشُ الحياة”، ولم أجد تعبيراً مناسباً غير هذه العبارة.

ارتبطتْ قراءتي لنبيل سليمان في البداية بهوى أيديولوجيّ، ربما لأنّ كتبه كانت مُروَّجاً لها من قبل اليساريين في اليمن في نهاية السبعينات وفترة الثمانينات، وهي الفترة التي بدأت فيها تتشكل معارفي الأدبية. ولهذا كانت رواياته مثل “ينداح الطوفان”، “السجن”، “ثلج الصيف”، “جرماني”، بمثابة مفاتيح لقراءة أحوال المجتمع العربيّ، فنستكشف منها صراع الفلاحين مع الإقطاع، ومواجهة الإنسان المقموع للسلطات في أزمنة الاستبداد والحروب. كانت هذه الروايات مشفوعة بكتابات تنظيرية ونقدية، مثل كتابه مع أبو علي ياسين عن “الأدب والأيديولوجيا”، أو كتابه حول الواقعية والالتزام، الذي صُدرت طبعة منه في عدن، منتصف ثمانينات القرن العشرين، عن دار الهمداني، على هيئة كُتيِّب صغير كان بمثابة “دليل المناضل الثوري لقراءة الأدب”، حيث كان الاتجاه الماركسي التقليدي هو السائد في النظرة لكل ما ينتج من أدب أو فكر، ومن ذلك جاء كتاب نبيل سليمان “الماركسية والتراث العربي الإسلامي” الذي يعرض فيه لما أنجز من قراءات للتراث الإسلامي في ضوء المنهج الماركسي.

ما يمكن ملاحظته أن نبيل سليمان بقي مخلصاً للمنحى الأدبي الفني في كتاباته، والذي كان في الغالب يطغى على المنحى السياسي المباشر، وذلك من خلال بناء الشخصيات الصراعية التي يُضيئ حياتها من جوانب اجتماعية مختلفة، وهذا ما سوف نقرأه في روايته “ثلج الصيف”، التي كتبها بشكل مبكر من تجربته الأدبية (1973) وفيها استخدم تقنية تعدّد أصوات الرواة.

أكتبُ هذه الإشارات وأنا بعيد عن مكتبتي التي احتوت هذه الأعمال وملاحظاتي حولها، مع هذا، من المهم القول إن اهتمامي بأعماله تعزّز أكثر بعد أن قابلته في معرض صنعاء الدولي للكتاب، بداية تسعينات القرن الماضي، وأجريت معه حواراً صحافياً نُشر وقتها في الصحافة اليمنية.

هذه التحولات في سورية تذكرني بما حدث لنبيل من اعتداء جسدي في 31 يناير 2001 “عقاباً على ندوة أقامها في منزله في سياق ما عرف بربيع دمشق”. يومها كنت موظفاً إدارياً في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وعضواً في مجلسه التنفيذي، وكلفتني الأمانة العامة للاتحاد بمتابعة ما حدث لنبيل سليمان مع اتحاد الكتاب العرب في دمشق، وإمكانية عمل بيان تضامني مع الكاتب. وأتذكر يومها مدى الخذلان الذي وجدته من الاتحاد في دمشق، وهو ما عبّرت عنه لاحقاً في مقال في صحيفة “الحياة” أعقبُ فيه على سجال بين علي عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب والكاتب المصري أحمد الخميسي.

هكذا، ظل نبيل سليمان، سواء في منجزه الأدبي أو في حياته في المجتمع السوري، صوتاً حرّاً يساهم في نشر التنوير الفكري ويُحفّز الناس على مواصلة الحياة بطريقة حرّة، وأقل قسوة.

الذّهاب في اتّجاه النّقد مغامرةٌ شديدة التّركيب بالنسبة لأيّ روائيّ، فهيَ تَضعُ الروائيّ في منزلة بين هويّته ككاتب وبين هويّته كقارئ نوعيّ. تلك المنزلة عايشها الروائي نبيل سليمان، فَعُدّ النقد مقوّما من مقوّمات أدبه، وصفة ملازمة له في مختلف منعطفات مسيرته. لقد قَدِم إلى النّقد من درب القراءة، وأيّة قراءة تلك التي انغمسَ فيها منذ صباه؟ إنّه ولع بالإنصاتِ إلى حفيف الأدب قبل تملّي ما وراء الكلمات من أسرار وما وراء النّصوص من أطروحات ورؤى، وفي الآن نفسه، وبقدرِ بحثه عن فرادة نصّه الروائي، لم يغلق نوافذ عالمه على روائيين آخرين وروايات بدت لهُ جديرة بالقراءة، ومعنيّة بقلمه. إنّه يعيشُ بلا هوادة وسط مشهد روائي عربي يحتاجُ إلى وعيٍ مختلفٍ بالانخراط في حالاته، وليسَ أشدّ في هذا المشهد من حالات الكتابة دونَ نقدٍ، وممارسة النقد على غير منوال سابقٍ، وبعيدا عن المنهجيّة الصّارمة لجرّاحي النّصوص. لقد بدا ذلك الطريق الذي سلكه وعرا منذ البداية حين ألّف مع بوعلي ياسين كتاب “الأدب والإيديولوجيا في سورية” (1985)، في سياقٍ محفوف بتطاول الإيديولوجيا والمناهج المغلقة الشبيهة بالعقائد المحنّطة. نما لديه آنذاك شعورٌ بالحاجة إلى “النّقد” الذي لا يعتقلُ النصّ، فالنصّ الرّوائي “ينطوي على أطروحة أو أطروحات في النقد ونقد النّقد، ممّا لا يأبهُ به عادةً ناقد النصّ”، وفي هذا الوعيِ إشارةٌ إلى قُصور النّقد العربي على الإحاطة بالنصّ الرّوائي، وميله الدّائم في صيغة استعراض ترسانة المناهج إلى الولاء للمنهج قبل النصّ، فقد آمن نبيل سليمان بأنّ النّقد في أصله مستنبط من الرّواية وليس العكس، ومن المهمّ أن يستفيد النقد العربي من أطروحات مفكرين ونقاد غربيين سبق لهم أن بدّدوا صورة النقد المنهجي الآلي، والأهمّ أن ينظر النقاد العرب في الكيفيّة التي يتمّ بها ترديد هذا التلقّي.

في كتبه النقديّة “سيرة القارئ”، “في الإبداع والنقد” و”فتنة السرد والنقد”، وغيرها، يمارسُ نبيل سليمان النّقد من خلال الوعي بأزمة النّقد العربي، فهو يدرك بأنّ تلك الأزمة جزء من أزمة أشمل يتضاءلُ فيها “النقد” في هواء الحياة العربيّة المعاصرة قبلَ أن يتأزّم في الخطاب النقدي الأدبي ذاته، هناك مناخ إبداعي شامل مريضٌ بنقص مناعة النّقد، بل في أسوأ الحالات فقيرٌ إلى ما به يكونُ النقد نقدا وليسَ إجراءً تطبيقيّا واستعراضا لمهارات نظريّة. وإذا كان النقد لديه “فعاليّة إنسانيّة طبيعيّة وحضاريّة ضروريّة” فإنّهُ لا يتوانى عن المخاطرة بآرائه حول ما يحدث في ساحة النقد العربي إمّا بوضع الخطاب النقدي على المحكّ من خلال نقد النقد، فكتب “النقد الأدبي في سوريا” (1980) و”مساهمة في النقد الأدبي” (1982) ومباشرة النصوص الروائية بالدرس النّقدي ابتداء من كتابه “وعي الذات والعالم” (1985). ويأتي تحرّكه طيلة هذه العقود لانتشال الإنتاج الأدبي من الإهمال ومن الدّرس النّقدي الذي يؤذي النصّ بدل أن يكشف خباياه، فاتّسم نقد سُليمان بمحاورة النّصوص، وليس بتعنيفها أو بفرض إسقاطات نظريّة على بناء عالمها، فهو يستفيد من كلّ المناهج بما يتناسب مع النصّ وليس العكس، ويُعمل معوله النّقدي بأناة كلّما انتبذ مكاناً قصيّاً عن كتابته الرّوائيّة، حيثُ يحلّ النقد في “هدأة” الكتابة. إنّه على امتداد ما كتب في النّقد الرّوائي لا يتورّع عن طرح كبريات القضايا التي تصل الرواية العربيّة بالحداثة والشّعر والهويّة وعلاقة المجتمعات العربيّة بغيرها من المجتمعات، وهو في ذلك النقد يستجمع في ذاته الناقدة وعيا بطرق الكتابة الروائيّة وبما يعيشهُ الروائي أثناء إنشاء عالمه الخاصّ، وكيفَ يقرّب القارئ من النصّ بتوسّل خطاب يبتعد عن “رطانة” المصطلحات لأجل كسب القارئ في خضمّ الخسارات التي مُني بها الخطاب النقدي “المتعالم”.

هل استطاع نبيل سليمان تأسيس معالم خطاب نقدي عربي قادر على تخفيف حدّة أزمة النّقد؟

ذلك هو السّؤال الذي دفع سليمان نفسه إلى وصف ممارسته تواضعا بـ”محاولات” نقديّة في أغلب كتبه، وفي حقيقة الأمر فإنّ تلك الممارسة التي شملت مدوّنة غنيّة من الرّوايات العربيّة ستظلُّ مادّة أثيرة لدى الدارسين والكتّاب والنّقاد على السّواء لأنّها تابعت بإنصاف “الروائي” لفن الرواية وحرصه على مستقبلها، سيرورة الكتابة الروائيّة العربيّة في منعطفاتها وارتكاساتها وتجريبيّتها وتفاعلها مع الواقع العربي بما فيه من ظواهر اجتماعيّة وسياسيّة وفكريّة وما يحمله من تطلّعات حضاريّة.

ومن المفيد أن نستعيد مفهوم المراجعة ونحن نعود إلى كتاباته النقديّة المبكّرة، لنمعن في القول بأنَّ ما تلمّسه في ثمانينيّات القرن الماضي ما يزالُ طريّا ومحافظا على حرقة الأسئلة رغم تباعد الزّمن، وكم تحتاج الممارسة النقديّة اليوم في خطابنا المعاصر إلى المعين نفسه الذي حفرهُ نبيل سليمان وهو يمضي في الإنصات إلى الواقع العربي قبل المنهج، وإلى النصّ الروائي في مغامرته خارج حدود مسبقة للنّقد.

نبيل سليمان و “تاريخ العيون المطفأة”

هو ذا التاريخ يتدحرج، كرًّة أخرى، ما بين سطور البياض المُعوجة وظلال المناطق المعتمة، ما بين البدايات الأولى وروابٍ فسيحة تنهدُ، هنا وهناك، عن سرديات تحتفي بحكاية العتمة وألاعيبها، العمى وبصائره المديدة، قهرنا الأبدي ونهاياته الحتمية. التاريخ هنا، وكل حكاية هي بالضرورة تاريخ، لا يُملي مقاصده وفق منطق متجرد يتنزل من الأعلى إلى الأسفل، من السماوات العلى إلى سواد الأرض، وفق خُطاطة فقهاء الظلام والنور معا، لكنه ينطلق بين الفواصل والهوامش مقهقها في وجه العالم وكل من نصّبوا أنفسهم سدنة له، ويدعو ولو مواربة، كما فعل ذات مرة فريدريك نيتشه، إلى “الرقص في الأغلال”. إنه تاريخ، كما قال بذلك ميشيل دي سيرتو، “لا يني يطفو من جديد على السطح، يؤرق، يحيل شعور الحاضر بالأمان والراحة إلى وهم، يتوارى في الخلف، يُدون قانون الغير والغيرية”، وبذلك يتوكأ اللغة وأحابيلها ويدفع إلى الأمام بالتواريخ غير المروية فينزاح عن المعتاد ويسدّد سِهامه صوب السردية الوحيدة والمتوحدة بأصنامها ورموزها، عسسها وعيونها، استعاراتها وأراجيحها البيانية. وفي النهاية، يباغتنا، بين الحين والحين، بمحكي مغاير على شاكلة “مدن الملح” لعبد الرحمان منيف، و”الزيني بركات” لجمال الغيطاني، و”قناديل ملك الجليل” لإبراهيم نصر الله، وأخيرا وليس آخر، “تاريخ العيون المطفأة” لنبيل سليمان.

لا يروم نبيل سليمان، وهو الشغوف بحفريات المعرفة وكل صنوف المسح الخرائطي، إلى تقديم تاريخ للعمى، أو لداء البصر، كما قد يلوح للوهلة الأولى، وكما تجري الإشارة إلى ذلك حينا بعد حين عبر شواهد ووقائع تمتطي المجاورة والتعارض مقتربا لرواية تتخذ من “العين” المبصرة منها والكفيفة، عناوين لفصولها الثمانية والأربعين التي تلتئم كلها تحت عنوان عريض هو “كالمتون أو سرح العيون”، لتتركنا في النهاية بين رمال متحركة، هي ما يلقبه الروائي “كالخواتيم” بعد أن كان قد افتتح الكلام المباح بما وسمه “كالمقدمات”. يبدو المشهد بالفعل كمن يسوق في الضباب عبر جغرافية متخيلة تتشكل من بلاد هي “بر شمس” و”كمبا” و”قمورين”، بلاد يكتنف الغموض أسماءها كما تواريخها لكنها ترتبط جميعا بالحاضر، بالآن هنا، وبعِلة هي، ويا للمفارقة، علة البصر وليس العمى: داء غريب عجيب، ملتبس المصدر والأصل، سيلاحق أبناءها وبناتها، ناسها العاديين وساستها، مبدعيها ومخبريها كما لو أنه قدر عات. ولعل ما يزيد الطين بلة ضمن هذا المشهد الأورويلي (نسبة إلى جورج أورويل) ما كان ينشب بين هذه الأمصار من حروب ونزاعات سببها أنظمة شمولية تشد الخناق على خيرة مواطنيها فتدفعهم إلى الهجرة إلى أصقاع العالم بحثا لا عن نسيم حرية فحسب، ولكن أيضا عن لقمة العيش التي غدت عزيزة المنال. تبدأ الرواية وفق استراتيجية كتابية من حيث يفترض أن تنتهي فترسم العمى أفقا لا أفق بَعدهُ، نهايةً ما بعدها نهاية، وتشد أحداثها وعلائقها المركبة إلى مسبحة من الدلالات تتأرجح بين خيارين لا ثالث لهما: ثمة، من جهة، “العين التي تقاوم المخرز”، ممثلة في سلامة حاتم، شاب كفيف في الثانية والسبعين من عمره يحمل القنابل للمقاومين، وثمة، من جهة ثانية، شاب آخر كفيف هو حنّا الرياش في الخامسة والسبعين من عمره يتأبط المناشير ويوزعها لمناهضة النظام القائم. والخلاصة أن من ينادي بالسلمية ومن يحمل السلاح يستويان أمام بطش النظام الرسمي: فالكل إرهابي.

في البدء كان العماء

في “كالمتون أو سرح العيون”، يفسح الشيخ حميد ماء العينين وفخر النساء المجال لمولود وأماني، كما تفسح الأقبية المعتمة المجال لمزيد من سراديب الظلام، وكما ستفسح “كَمبا” المجال “لبرشمس”: مكان ما عاد يَسع أحلام مولود و”أمانيه” فكان لزاما أن يشد عن الطوق، فتكون هي (أماني) أول محطة للخروج من “عمق الجرف”، ومن أسر حكايات فخر النساء والشيح حميد ماء العينين. ومع أن أماني كانت مبتدأ هذا التحرر من أسر الوالدين وما يمثلانه من عسف (من منطلق فرويدي)، ومن سطوة كمبا، فلن تكون، في نهاية المطاف، سوى محطة نحو محطات أخرى في حياة هذا “المولود”، لكنها محطة لن تؤشر على ما سيليها إلا حينما “يحوص النظر” ويفشو الفراغ فوق أي شيء آخر، كما لو أنه ثقب أسود سيبتلع ما عداه. تصل علاقة مولود وأماني، كما علاقاته اللاحقة، إلى النهاية حينما يتسلل الظلام، العتمة، العمى بين حناياه، هو الفارّ من كمبا ومن انسداد الأفق. “لو عميت هل تتزوجني؟” (ص.61) تقذفه أماني بسؤالها إلى لجة الظلمات والظنون. ولأنه بحاجة دائما لمن يحرضه على الفعل، لمن يسعفه على الانتقال من رحم الظلام إلى أحضان الشمس الساطعة، كانت أماني المبتدأ، الدليل الذي استأنس به، وعكازه عبر عوالم جديدة. يضعف البصر، ويلوح شبح العمى في الأفق، فتهل مَليكة “مثلما يهل الهلال”، وتطبق العينان عليه، “عينان تتشوفان، ترشقان، تحدّجان، ثم تبلوانه بالمرامقة. وفجأة تُرنّق هاتان العينان المعلومتان المجهولتان ترنيقا إذ تخفيان النظر، ثم تعاودان النظر إلى مولود باسترابة، ثم مسارقة، ثم بحياد، فيحار بين المخانة إذ تنظر إليه بارتياب، والتزليق إذ تنظران إليه بسخط، ويجتاحه إحساس عارم بالملاشاة إذ ترميه العينان بالقلقة والحملقة”. (ص.94)([1])

هي العين إذن في جميع حالاتها، في تجلياتها الشتى، في انشغالاتها المتنوعة، وفي استبصاراتها العميقة، تلاحقه أبدا فلا يعود يدري لمن تنتمي، أهي لمليكة أم لأماني، لأمه فخر النساء أم للشيخ حميد ماء العينين، العاتب على عقوقه؛ هل هي العين الشُّرفة، الكاشفة لا لظاهر المرء فحسب، ولكن أيضا لبواطنه؛ هل هي العين المجردة أم تلك التي تتجاوز الأشعة السينية، مسبارا للكشف، للرصد، وللمراقبة؛ أم هي بعض مما أكد عليه مرتضى الزبيدي في تاج العروس من المعاني المائة للعين كما نقلها عن شيخه، دون أن يعدها كلها، ومنها، على سبيل التعيين: “أهل البلد، الجريان، الحاضر من كل شيء، السحاب، الربا، الشمس، العز، العلم، المال…” لكن تبقى عين العين، العين التي لا تنام، العين الرحيمة من كل الدسائس والمؤامرات وهذه “الهزات” التي تهز كمبا وقمورين كما تسميها قنوات الإعلام الرسمي و”الانتفاضات” كما تشير إليها الفضائيات المعادية.

هكذا من عين محايدة، عين ترابط على التخوم، ترصد نسيج العلاقات الاجتماعية التي أقحمته فيها أماني، يجد مولود نفسه في بر شمس بين مطرقة الوشاية وسنديان الإبعاد، فيختار الأخير بعد أن تبين له أن ما خلفه في كمبا يلاحقه هنا أيضا في بر شمس: قهر وعمى. غير أن الانتقال إلى المحطة الثالثة ضمن هذه الجغرافية المتناظرة- ما يسميه نبيل سليمان في سياق آخر “طغيان ياذا”([2])- سيتكشف عن خيبة أخرى وهي أنهم بينما استعاضوا عن السجون بالمصحات النفسية في كمبا، وبالمركز الأمني للوباء وللنساء في بر شمس، ففي قمورين توجد مكاتب صغيرة، وبجانب كل مكتب حفرة لكنها ليست صغيرة. هنا مليكة المنشغلة بالفلسفة والرياضيات، لكن هنا أيضا المعادلة الصعبة وهي خيانة الذات والخسة، والحفرة التي لا قرار لها. يناجي مولود ذاته بعد لقائه اللواء مشرق، المسؤول عن توظيفه عينا على ذويه، وخيبته أمام مليكة: “عد إلى عماك. عد إلى موتك. عيناك صارتا من ظلام، وما بين جنبيك ذوى؛ لملم خزيك واستر عريك وفضيحتك. لا تنظر إلى مليكة وهي تبلع شهوتها، وهي تهون عليك، وهي تمسح دبق عرقك أو عرقها. فتح عينيك الآن. تبدد الظلام. ولكن ابق رأسك خفيضا إلى أن تداعب أصابع مليكة شعرك، وتتمتم مودة بما لن تسمعه، فالخزي لا يعمي فقط، بل يصم أيضا ويقطع اللسان.” (197)

ولأن الوباء وبيل، والعماء عميم، يتوسل نبيل سليمان بأصوات متعددة، بزوايا مختلفة، عسى أن تنجلي الصورة أكثر، ولو في قتامتها وسوداويتها، خرابها وفوضويتها، فيشرك حكواتيين، عميانا ومبصرين، كما سبق وأن مدَّ حبل الحكاية لآسيا التي تسعى لكتابة العمى والانكتاب به، فتكتب لمولود قلقها وخشيتها، وتجمل الصورة على الشكل التالي: “المهم الآن هو هذا الوباء الذي يكاد يصيبنا كلنا. لا أقصد فقط وباء ضعف البصر الذي تحول إلى عمى. أقصد أيضا هذا الخراب. هذه الوحشية والكل فيها سواء، تقريبا. هذا الوباء أدهى وأمر من وباء العمى وضعف البصر”. (234) بعد حين، تعود مليكة من منفاها الاختياري بباريس بعد أن انقطع الاتصال بمولود، وبعد أن تحسن نظرها، وتجددت اللقيا. يختفي مولود فلا تعلم أهو في قبضة اللواء مشرق أم وقع ضحية أخيها وعد، اختطفه ثم ذبحه. تمور قمورين بالانتفاضات، يلعلع الرصاص، تُخرج الأرض أثقالها، لكن ما هو في حكم اليقين هو أن آخر توليفات هذه “الطغيان ياذا” وهو معاوية ابن الشيخ حميد ماء العينين، أخو مولود، يصير عقيدا وعلى رأس المصحات النفسية/ المعتقلات، فيتفتق عقله المشوش عن فكرة اقتلاع العيون، لينتهي به المطاف وهو يعوي مثل ذئب جريح: “عميت يا معاوية؟” (340)

ما الذي يصيب أبصارنا؟

ولأن رواية “تاريخ العيون المطفأة” لنبيل سليمان تنتمي، مبنى ومعنى، إلى سلالة الروايات والكتابات التي ترفض كل ما يمت بصلة للخطابات الشمولية، أو للفكر المطلق، فقد جاءت حابلة بكل أمارات هذا العصيان، هذا التمرد، وبالتالي أبت إلا أن ترغب عن الانغلاق والسقوط في كل ما له نهاية حتمية. هي بذلك اجتنبت الوقوع في غواية السرديات الكبرى، كما حدد معالمها كل من إيمانويل ليفيناس وحنة آرندت. وجهات النظر/ العمى هي حق مشروع لا غبار عليه لكل شخوصها، سيان أكانوا من رحم الرواية أو ضمن أولئك الذين يشرئبون إلى الانكتاب بين سطورها وملء فراغاتها. تقول جورية، رئيسة اتحاد الطلبة، في تقريع موجه إلى مليكة بعد أن تحدتها أمام الملأ: “هذه هي العين التي لا ترى شيئا”، وهي بذلك تكشف دون وعي منها أن الأنظمة الشمولية المنغلقة لا تملك الرؤية المطلقة، وبأن هناك أشياء تعجز عن الإحاطة بها. ولعل حادثا مغرقا في الدلالة والرمزية أن مليكة التي ضعف بصربها حينما كانت في قمورين، وكانت على شفا الغوص في جرف الظلام، شعرت بالتحسن حينما غادرتها إلى باريس. في هكذا جغرافيا، يخبرنا الروائي، تنحبس الأنفاس، وتعوض لغة الإشارة اللغة الطبيعية، وتقتلع عيون المعارضين، وتنكمش وجهات النظر ويكون مصير مواطنيها العماء. غير أن حتى هذا العماء ليس مطلق السيادة.

في هذه الرواية، المتعددة الطبقات، الموغلة في الرمزية، نتحسس طريقنا مع نبيل سليمان عبر سراديب هذه “الطغيان ياذا” التي خبرها عن كثب، وثمة أمل أن يُصاقب مصير أصحاب العيون المطفأة مصير الإسبان بعد رحيل فرانكو: قامات شامخة عالية بعد قِصر مكين ووجوه جرى نسغ من البشر في إهابها بعد أن كانت شاحبة كالحة.

قلّ أن عرفت الساحة العربية أديباً ومفكراً غزير العطاء امتد منجزه على مساحة واسعة من سنوات حياته مثل نبيل سليمان، عطاء جعل من الأدب شباباً نابضاً بكل ما فيه من زخم وانطلاق كللت مسيرته وازدحمت في نتاجاته التي بلغت إحدى وستون كتاباً تراوحت بين أعمال روائية ودراسات أدبية وفكرية.

يسرد وقائع الزلزلة وهو يشرف على الجحيم الذي يضطرم في البلاد في عمله هذا جداريات الشام “نمنوما” وقد انغمس في سرد يوميات وتفاصيل الأفكار والمعتقدات التي صبغت شخوصها عبر شبكة علاقات المجتمع السوري المعقدة في مرجعياتها وانتماءاتها والخلاف الحاد بين المؤيدين والمعارضين من خلال الكشف عن البنى النفسية لكل منهما والدوافع الكامنة وراء مواقفها بدءاً من حادثة صفع الشرطي لأحد المواطنين في حي “الحريقة” وابتلاع المشهد والإحاطة به من قبل وزير الداخلية مما جعل الجموع تهتف بحياة الرئيس ومشابهتها بحالة البوعزيزي بتونس والشرطية التي صفعته وفجّرت الأحداث للجموع المنتفضة.

عبر ثنائيات جَسّدت شرائح مختلفة منها ماهي متوافقة مع بعضها ومنها متعارضة وكل ثنائية عبارة عن مرآة يظهر بها الآخر بكل تعقيداته، الثنائية المحورية كانت بعلاقة صباح ونمنوما ضمن إطار علاقة الحب التي تنامت تدريجياً عبر آراء ونقاشات حول ما تمر به البلاد، نمنوما المرأة القوية والمتمردة والمطلقة التي هزتها رياح الحب وقد أتتها في خريف العمر ليكون خيارها العقلاني، وهنا نراه ضمن منظورها العشقي وحاجتها للارتواء الجنسي والعاطفي في تناص مع بعض مفردات نشيد الإنشاد “أنا مريضة يا حبيبي. أنا مريضة بك، والقمر الملعون صار يلطو خلف الغيوم”.

ومن هذه الثنائية توالدت في إهابها ثنائيات أخرى مثل نمنوما وواصل أبيضاني؛ ليليا وسراج؛ ليليا وحنيف؛ مميز وانطوان؛ راتب وبنان وبينهما العاصي، تمور بينها صراعات داخلية ومماحكات فكرية وتعقيبات على الأحداث وتفسيرات تخصصت بها نخب وأفراد مستقلين وخلافات ضمن الأسرة الواحدة، فنمنوما الواضحة في رأيها المعارض والمساند للثورة لديها أخيها الكبير “فاخر” الذي يمول صفقات الفساد التابعة للسلطات الحاكمة وأخيها الصغير “يامن” الذي يحب الرئيس ولكنه شخصية هشة وضعيف البنية لا يقوى على مماحكة الرأي بالرأي ويضيق ذرعاً بالجماعات التي تستقبلها أخته في بيتها، وهناك أختها التي تعيش في صراع بالرأي السياسي مع زوجها مما يعكس الشرخ الاجتماعي الحاد الحاصل ضمن البيئة الواحدة والنطاق الضيق بحكم الاختلاف السياسي وكيف يرى كل منهم واقع الأمور من زاويته.

ومن ناحية أخرى تبرز علاقة التناقض الحاد مع طليقها والد ابنتها ضابط الأمن الذي يقود القتال ضد فصائل المعارضة، كذلك ثنائية الصديقين المتناقضين صباح وطيب قشاب وهذا الأخير هو الذراع غير الرسمية للنظام عبر صورة متداخلة لعلاقة يختلفان فيه بالرأي في إطار صداقة سابقة ليقحم الكاتب اسمه الشخصي مع منذر الخدام بأنه هذا القشاب كان على رأس الشبيحة الذين اقتحموا بيته في نوع من قطع انتباه القارئ من الخيال ورده إلى الواقع وإعادته مراقباً للأحداث ومشاركاً فيها في أن ما يحدث واقعاً أكثر منه حدثاً متخيلاً.

في تجسيد الدمار والخراب الذي ألم بالبلد وآلاف الشباب التي اختفت وغيبت واستشهدت وضحت، وقد حملت قلوب طامحة للتغيير في فرصة تاريخية كثفتها التفاصيل الصغيرة في ملاحقة نمو الشخصيات وتشعب علاقاتها في ائتلاف التناقض بين أحاسيس صباح وهو يرى محبوبته تزور بيت طليقها السابق والد ابنتها والوساوس الناجمة عن الغيرة التي فتكت بأعماقه، ونمنوما التي يكاد يقتلها الترقب والخوف في انتظار عودة ابنتها من المظاهرات وحالات احتجازها في أقسام الأمن والتوتر الأكبر في انتظارها عندما قام طليقها واصل أبيضاني باحتجاز ابنته ليليا في منزله كي يمنعها من الانخراط في المظاهرات قناعة منه بأنه يحميها بهذا الفعل، ولكنه ينسى أن موج الشباب المتمرد وثوريته المتدفقة لا يحد منها سوى الموت، الموت الذي كان نصيب حبيبها سراج الشاب الجميل الذي قضى بالأحداث ومن خلاله تتفرع عدسة السرد لتضيء على تاريخ أسرته في الغوطة ومصرع أخويه المنتمين إلى الحركات الإسلامية على يد النظام في صراع سابق مع التنظيمات الجهادية، أخويه مصطفى وشرف الذين قتلوا باشتباك مسلح مع السلطات وقد مثلوا التيار الإسلامي المقاتل أو التي سميت الجماعات المتشددة في تفسيراتها للدين، أما سراج فهو يمثل شريحة الشباب الثوري المتقد والوثاب بكل فورة الشباب وانطلاقه، عبر مشهدية اشتراكه مع رفقاءه بالمظاهرات مع حبيبته ليليا وهما يحلمان بغدٍ بالغ الألقْ ولكنه يلقى مصرعه كذلك بإحدى المواجهات مع النظام أيضاً.

أيضاً من خلال ثنائية راتب وبنان الذين ينتميان إلى المعارضة في علاقتهم المأساوية عندما يتحدى العشاق الأعراف السائدة وخيارهم الحر وملاقاتهم الفشل بعد ذلك نتيجة ضغوطات الحياة التي تأكل العلاقة تدريجياً لتنتهي بالانهيار فشخصية راتب عدلة كثفت حالة الفشل والاغتراب عن الذات، فهو متخم بأجواء مناطحة الاستبداد لذلك لم يكمل دراسته الجامعية نتيجة الخوف الساكن بالأعماق وخوفه من الاعتقال وهو الذي جربه سبع سنوات وعشرٌ مثلها في التخفي عن أنظار العسس، ومن ثم فشل علاقته مع زوجته لأنه عاطل عن العمل، لذا اختار الهروب من كل شيء من رجال الأمن والسلطة؛ ومن الالتزام بالبيت والزوجة والولد ما يعكس حالة شريحة معينة في معاناة النخب الثورية وإحساسها العميق بالخواء واللاجدوى عندما تهبط من تنظيراتها إلى أرض الواقع.

ولكل شخصية خطابها الداخلي فواصل أبيضاني رجل المخابرات طليق نمنوما ورجل السلطة المبرز الذي تدرج من العمل بالشرطة إلى المخابرات الأمر الذي أكسبه نفوذاً واسعاً قابله عداءً عارماً من ابنته ليليا ونفور متزايداً من طليقته، فهو يُنيمُ ضميره لقناعته بأن عمله الذي يقوم على فك الاشتباك بين المتظاهرين وبين قوات النظام هو لصالح الوطن وهو بالنهاية مجبر على تنفيذ الأوامر التي تأتيه من فوق، وبين الاقتناع والرفض والانسياق لخطاب السلطات يَتمترسُ في موقفه في اتباع مزيداً من العنف، العنف الذي انفلت وخرج عن سيطرة الجميع.

نمنوما تشعر بالذنب لأنها تعطي لنفسها مساحة بالعشق ولديها ابنة صبية أخذت على عاتقها مسؤوليتها بالكامل بسبب من نفور الابنة من علاقتها بأبيها، وتشعر كذلك بالذنب تجاه أسرتها وأمها في حمص، تلك الأم التي تنوء بثقل العلاقة بين أبناءها مختلفي الميول والاتجاهات السياسية، وهذه الأسرة صورة عن سوريا الكبرى وما يحدث فيها من التشظي والتنافر بين أبناءها، ولكن جيل الشباب الثوري هو الذي يطفو على السطح، الشباب المفعم بالحماسة والتضحية رغم القمع والعوائق التي تخللت مسيرة حركته وحراكه بكل ما فيها عثرات انعكست في ترديد العبارات المسكوكة كاختزال لفكر وعقلية في عرضها لجزء من الخطاب المسيطر “ع الجنة رايحين شهدا بالملايين” –”يابوطي وياحسون شيل اللفة وحط قرون” وفي وصف البعض “اذا سكت جدار واذا نطق حمار”، في هاجس الحمار الذي افرد له نبيل سليمان فيما بعد عملاً كاملاً هو “يوميات الانسان الذهبي”.

عبر الاستباق الزمني والاسترجاع يرصد فيها صاحب “مدارات الشرق” شخصيات تتحرك على أرض الواقع في نشاطها وتنقلاتها أكثر منها تصريحات أبطال القنوات الفضائية التي هيمنت على الشاشات محاولة منها صياغة الرأي العام عبر تعبيرهم ما من ثورة ع المسطرة لكي يصادروا الآراء المنتقدة، ولكن هذا لم يمنع نقدها لما جرى ويجري في أماكن مختلفة من البلد، فالقتل الطائفي جريمة وما حدث في جسر الشغور جريمة، كذلك حادثة البيضا في بانياس وكيف يدوس البسطار العسكري على ظهور الشباب وحادث الطفل حمزة الخطيب وكذلك تشريح شخصية العرعور والصوت الطائفي ومحاولات الإخوان الإسلامي السيطرة على الحراك، الهتافات الطائفية التي رُفعت في حمص، ومشهد العنف الطائفي لمسلحين هاجموا باص على طريق جب عباس بحمص وقتلوا إحدى عشر راكباً علويً لينتقم الموالون ويقتلوا في كفر لاها إحدى عشر عاملاً سنياً، لينفلت العنف الطائفي في أحياء حمص ولتبدأ موجة اغتيالات لشخصيات علمية وصوت الثورة الطائفية تعالت على الثورة الوطنية في رؤية توثيقية لما سارت عليه الأمور، فهذه الثورة تتحول إلى معارك وحروب متخمة بالدين والايدلوجية والعصبيات، تقليدية في أيدولوجيتها ولكن ذلك لم يمنع من استخدام التكنولوجيا الرقمية وعملية انتقالها للعسكرة ساهم في المزيد من الكوارث والموت.

ويلاحق سليمان ما آلت إليه الديكتاتورية؛ ديكتاتورية الحكم الفردي الذي يطيح بكل شيء بالعباد والبلاد لدرجة أغرقت البلاد بالدم، ولم يَعدْ معروفاً مَنْ الثائر ومَنْ المجرم ضمن آلة إعلامية تُظهر من تريد وتُخفي من تريد، أيضاً في تعويم الحراك الذي سيطر عليه الإسلام السياسي وامتد ليسيطر على كامل الحركة.

تطغى المباشرة التي لابد منها لواقعية مرجعية الأحداث فيظهر في نصه إعلان دمشق والتفاؤل الذي عم البلاد بما سمي ربيع دمشق وما جرى بعده من انكفاء عن الوعود مما هيأ المناخ لانفلات الاحتجاجات في كل مكان، وكذلك حضور المسلسل “ما ملكت أيمانكن” وطلب الشيخ البوطي إيقافه معللاً بأنه سبب الجفاف الذي تمر به البلاد كإشارة للتجهيل الذي يمارس على العامة.

نص جداريات الشام “نمنوما” يتلاعب بالقارئ فما أن يمضي في أجواء الخيال والرومانسية حتى يعيده الكاتب إلى واقعية الأحداث الماثلة في الذاكرة القريبة والتي عايشها السوريين في مختلف مدنهم في تأكيد منه على التصاق الكاتب بقضايا بلاده ورؤيته الموضوعية لما جرى ويجري كخلفية استند إليها وجسدها في فحوى إبداعي في نصوصه المتجددة ونتاجه الغزير الثري.

([1]) جميع الشواهد الواردة في هذه الورقة من رواية تاريخ العيون المطفأة لنبيل سليمان، الصادرة عن دار ميم للنشر ودار مسكيلاني للنشر، جوان 2019.

([2]) نبيل سليمان، طغيان ياذا: حفريات في التاريخ الثقافي للاستبداد، 2018

Leave a Reply