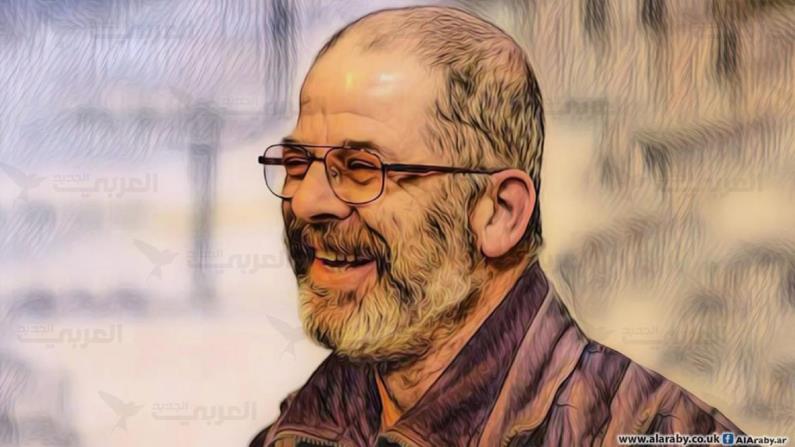

“أنا بالأساس لست كاتبًا، أنا مخرج مسرحيّ، لكنّ عتمة جوّا (ويقصد الزنزانة) خلّتني صير كاتب” – بهذه الكلمات يقدّم المؤلف والمسرحي السوري غسان جباعي (1952-2022) نفسه؛. إذ قضى قرابة عشر سنوات (1982-1991) بين سجني تدمر وصيدنايا، بتهمة الانتماء إلى حزب معارض، وهناك ألّف الكثير من كتبه واخترع وبقية السجناء أدواتهم لتدوينها على ورق السجائر. والخيط الرابط بين أعماله هو ثلاثية (الإنسان- الوحش- المعتقل)، إذ يبدو في تجربته القصصيّة والروائية- نذكر منها “أصابع الموز، 1994″، “المطخّ”، و”قهوة الجنرال، 2014”- مشغولًا بتفكيك كيمياء التوحّش البشري؛ لتظهر آثار الحرمان على الروح الإنسانيّة؛ إذ تصبح الحياة مسرحيّة أو ركحًا يعيش فوقه البشر، ويؤدّون أدوارهم بإتقان، ما يتيح للقارئ المتمهّل مراقبة بذرة التوحّش لحظةَ نموّها وتجذّرها في وعي الإنسان وروحه، وتحوّله بفعل الأنظمة الاستبداديّة من ضحيّة إلى جلاد؛ فحين تُلغى إنسانية الفرد لا فرق أن يصبح رقمًا أو شيئًا إذًا: فليكن وحشًا، واللحظة الإنسانيّة الوحيدة في حياته ليست الحب؛ لكون هذا الأخير معدومًا في حياة الشخصيّات بل الموت حين تنطفئ العينان ويتوقف النبض.

“أهدي هذا العمل إلى الموتى الجالسين في قبورهم”- بهذا تبدأ المجموعة القصصيّة “أصابع الموز”. ويبدو أنها كُتبت بين تدمر 1986، وصيدنايا 1989. لذلك تعكس حكاياتها عوالم السجن، الألم، العزلة، الوحدة، وأصوات السجناء الذين يُسحبون تِباعًا للإعدام؛ “قلت، وهل يصبح الدم ماء؟ قالوا… يصبح ويسيل في الشوارع أيضًا”.

تبحث “أصابع الموز” عبر قصصها المتعددة (البدّوق، المشاعل، الغول والزغلول)، في جذور القدرة على القتل، وتشرّح التيه البشري بأشكاله، إذ تبدو شخصياته ممزقة بين رغبتها ببلوغ إنسانيتها “الهدف” ويأسها من القدرة على تحقيقها، وهي تنساق مدفوعة برغبة غامضة نحو الأخير. إذ تسلك طرقًا وعرة تملؤها الأفاعي على غرار يحيى في قصة البدوق، أو صحارى رمليّة وسط عاصفة هوجاء وهي تتابع السير لكن في كل مرة يحدث شيء ما، عائق، مانع، سلطة أقوى قد تكون طبيعيّة أو اجتماعيّة أو ذاتيّة؛ فهي الثعابين مرة، والعاصفة الرملية في أخرى، الثلج والذئاب في ثالثة، والوحل والطين في رابعة، لقد كان يحيى في “البدوق”، والأستاذ فايز في “المشاعل” يسلكان أشدّ الطرق صعوبة من أجل “تحقيق الهدف”؛ لكنّ وعورة الطريق والأفاعي التي تأكل زوادة البطل، أو السيارة التي تحطم يد شخصية ثالثة، تبدو تعبيرًا عن واقع مسدود. ويدرك المؤلف أنه لا جدوى من المحاولة، لكنه يترك لها القليل من الأمل، بدون أن يحدد أساس المشكلة، فهل هي في الطريق أم الهدف أم الشخصيات؟

لا تجيب أعماله عن هذا السؤال، ولكنّ المؤلف يحرص على تبديد حالة الخوف أو التيه بين شخصياته عبر شحنها المستمر بالأمل “وشجّع نفسه، أهم شيء أن تبقى يقظًا، ألّا تفقد توازنك”…

تدور أعمال غسان جباعي في حدود هذا الصراع، وتميل أعماله للمباشرة في بعض الأحيان، إذ يعمد متأثرًا بنزعته المسرحيّة إلى التعبير المباشر عن هواجسه حول واقعه المقيّد. يكتب في “الغول والزغلول”: “وضعوه على المشرحة، وقصّوا ساقيه من الركبتين… ولم يكتفوا بذلك، بل أشاعوا أيضًا أنه رجل بلا ساقين… هكذا خلقه الله… حاولوا إقناع البلاطات وألّبوا عليه حتى شحّاطته الوحيدة”

يشخّص غسان جباعي موت الإنسان من خلال قصصه التي توازي بين القسوة والبطش وتنتزع البراءة عن وجه المجتمع، فتتأنسن الأشياء وتكاد تتحدث لهول الفاجعة التي يعيشها الإنسان السوري مسلوبًا من حريته وكرامته “ولكن ما جرى لي بعد ذلك ينطق الحجر، ثم من قال بأنني أنا الذي يتكلم ويكتب؟ أنا صدى لركلاتهم”. لنكتشف أن الذي يتحدث إلينا ليس إنسانًا بل مجرّد برميل، قُبض عليه لأنه يحوي في داخله كتبًا ممنوعة. “برميل… وليكن، ولكن ماذا يمكن أن تسميني الآن وأنا محجوز مثلك؟ “برميل سياسي؟ أم “معتقل سياسي”؟”.

يعبّر غسان جباعي عن سرياليّة السجن بأسلوب تطغى عليه الواقعيّة، حال من لا يصدق ما يرى، وكأن الواقعيّة حيلة نفسيّة للمحافظة على التوازن. فأساليب التعذيب التي يبتكرها السجان تسعى لسحبك خارج ذاتك وسحل روحك. والتمسك بالواقع هنا حماية للذات من فقدان آخر اتصال مع العالم. فالخط الفاصل بين ما يحدث وما يستحيل حدوثه جدّ رهيف وعلى هذا التناوب بينهما يتغذى الأدب وتحدث الكتابة.

وفي قصة “أصابع الموز” يتوهم السجين أن لديه ثلاث موزات، يعتني بها ويمسحها وينتظر أن يأتي ابنه لتناولها، لكنّ قوة الوهم هنا تتأتى وتتوازى مع رغبة ابنه الصغير في صفّه المدرسيّ بالموز. وفي النهاية لم يلتقيا، لا الأب ولا الابن.

في جميع نصوصه يحضر العالم الخارجي، ليسند العالم المغلق للسجناء إذ يروي غسان جباعي في “قهوة الجنرال” كيف يسلّي السجناء أنفسهم برواية قصص الحب والحياة “وما أكثر الروايات والقصص التي اخترعناها، وأعدنا تأليفها من جديد، فاختلط فيها الخيال بالحقيقة”.

وبما أن الصمت مبتغى السجان، والحديث ممنوع؛ فقد كان الكلام وسيلة المقاومة الوحيدة، حيث تتدفق الحكايات حول المرأة والحياة والعالم المشتهى؛ بينما يتنصّت الحارس من فتحة في السقف وعندما كان الراوي يقصّ حكاية أول حب صرخ الحارس: “مين الجحش اللي طالع صوتو”.

يرفع السجين يده، فيأمره أن يتابع الحكاية كعقاب له تحت كوة الضوء، ولكنّ السجين يفقد خيط الحكاية من الرعب والألم، “وكان عليّ أن أقرر، إما أن أتابع الحكاية أو أرفض الأمر وأنام ليلتي في الزنزانة المغمورة بماء المراحيض، وما لبثت أن ابتسمت وتابعت فاختلقت حوادث مروّعة أدت إلى موت الحبيبة، كي أنهي حكايتي بأسرع وقت”…

في المقابل فإن العالم خارجًا هو عذاب كبير. يكافح فيه الناس للحفاظ على إنسانيتهم، وحكاياته لا تقل بؤسًا عن المعتقل. إذ يقرر “مرسل” بطل قصة “فوق الثلج” أن يقطع الطريق نحو القرية التي تبعد 40 كيلومترًا لسبع ساعات. فنراقب مناوراته للطبيعة وما فيها من تلال وجرود ووديان منحدرة وعجزه أن يوصل الطعام لرفاقه الجائعين.

تبدو الحياة في أدب غسان جباعي مسرحًا كبيرًا. يرتجل أبطالها كلماتهم ولا يكترثون بمصائرهم. في تعويل وبحث مستمرّ عن الحقيقة التي لا يطاولها التزييف. إذ لا يتوقف بطل رواية “المطخّ” عن التساؤل حول الواقع الأصلي والمزيف، التاريخ والحاضر وطبيعة الفن.

ثمة ثنائية في أعمال غسان جباعي. الزيف/ الحقيقة. الأمل/ اليأس. التوحش/ الإنسانية. يخوض الإنسان فيه صراعًا شرسًا، أشبه بالصراع الذي شهده الطفل يحيى بين ثعبانين لينتهي بأن يبتلع أحدهما الآخر؛ لتأتي يدٌ ثالثة وتهرس رأس الاثنين. في إشارة رمزيّة لصراع أكبر بين أبناء البلاد التي غابت عنها الشمس، فلا مكان للحب فيها، هناك مكائد وغباء، جنس وشبق، اغتصاب وقتل وفي كل هذه النزاعات يفلت المجرم بجريمته ويضيع دم الضحيّة.

سيحضر السجن في كل تفاصيل أعماله، لتصبح تجربة المعتقل قيمة مضاعفة من الحريّة المفقودة. يصف فيها ومن خلالها عذابات المعتقلين، السجائر التي تطفأ في الجسد، الصمت الذي يشوّه الكلمات، الإهانة التي تبدّد الروح. “يجبرونك على الركوع، يحطّمون عظامك”… يصبح السجن حاضرًا في كل تفاصيل الحياة حتى في لحظة الحب، وحين تسأله المرأة بأي سجن كنت؟ “أنا…؟ يبتسم ويجيبها بحنان: بكل السجون تقريبًا، فرع التحقيق العسكري، سجن المزّة، سجن تدمر العسكري، سجن صيدنايا العسكري الأول…”.

وتنشغل هذه الأعمال بالسؤال عمّا إذا كان بإمكان الحريّة أن تفوز، وعن الثمن الذي سندفعه لكي نحظى بها، وهي تكشف بوضوح شديد عمّا إذا كان السوريون يستطيعون العبور نحو المستقبل لتقول أشياء كثيرة، أحدها هو حجم الدموع والدماء التي يتوجب علينا دفعها.

بيقين لا يغادره من أن الشمس والضوء سيأتيان، ليس إلى خشبة المسرح فقط بل إلى الشوارع والحدائق والساحات، هذا اليقين ذاته الذي دفعه ليكتب رغم أن الأوراق والأقلام كانت ممنوعة. يصف في “قهوة الجنرال” تجربة الكتابة في المعتقل، حيث يحتفظ السجناء بعظام الدجاج الذي يأتي مع الوجبات: “صنعنا أقلامًا من عظام القفص الصدري وأوراقًا من ‘سلفان’ علب السجائر وكنا نكتب عليها الأشعار والقصص والمقالات”.

*ضفة ثالثة