مسيرة حياة تبحث عن المعنى والهدف دائما

تقديم وحوار عبير خديجة

شاعرة سورية وناشطة في قضايا المرأة

من الأب الى الرب.. امتلأت الأساطير والتاريخ بقصص عن الصراعات التي تبدأ بصراع الإنسان مع نفسه لتنتهي، أو لا تنتهي بالصراعات الخارجية. وعلى مرّ العصور، فاضت الحياة بالأبطال وصناع التاريخ، مثلما فاضت بالطغاة والديكتاتوريين، وتعددت أنواع التعذيب وأدواته وأساليبه وتلوّنت. كل ذلك في صراع فرض الإرادات. ولم يكف علم النفس عن البحث والتحليل ودراسة الإنسان والمجتمع، كما تنوعت مواقف الأشخاص؛ فمنهم المؤمن بالدفاع عن حريته والقتال من أجلها حتى الموت، ومنهم المستسلم لما هو فيه، وما بين الحالين بحر من المواقف. والسؤال: لماذا يعدّ كثيرون الحرية هدفاً منشوداً، بينما يراها آخرون تهديداً لهم؟ يقول فرويد: في طبيعة الإنسان قوى لا عقلانية ولاشعورية تحدد أجزاء السلوك الإنساني. ولا شيء كالمعتقلات نتوجه إليها لنتعرف على الإنسان في الجحيم.

يقول الرومي: كلّ واحد منا عبارة عن عمل فني غير مكتمل. ويقول ضيف حواري، عبدالله فاضل: أومن بالإنسان الكلّ الذي يظهر في تجليات عديدة.

وبناء على هذه التعاريف، إذن، الإنسان ليس هو عمله، ولا طائفته، ولا دراسته الأكاديمية، بل هو ما يكتنز في جوهره. فعبدالله، الإنسان، هو ابن الماء والهواء، وابن البراري، ابن الحرية، قبل أن يكون المترجم، أو الشاعر، أو السياسي، أو المعتقل السابق.

له رحلته الخاصة في الترجمة، كما في الحياة. نصير المرأة التي أخذت ترجمات الكتب التي تتعلق بقضاياها حيّزاً وافراً في عمله، مثل كتاب جيرمين غرير “المرأة المخصية” وكتاب بيتي فريدان “اللغز الأنثوي”. إضافة إلى ترجمة عدد لا بأس به من الروايات، أولها رواية جورج أورويل “الخروج إلى الهواء الطلق”، والكتب النظرية الأخرى، مثل كتاب حنا بطاطو “فلاحو سوريا.. أبناء وجهائهم الريفيين الأقل شأناً وسياساتهم”، بالتشارك مع رائد نقشبندي، وآخرها كتاب جويل أولسون “إلغاء الديمقراطية البيضاء”. وهو يحمل درجة الإجازة في الاقتصاد والماجستير في الترجمة التحريرية.

*****

1- لو أردنا أن نعرف من هو الإنسان في عالم الأضداد، بين الجوهر والمظهر، بينَ الحياة والموت، الخير والشّر، الإنسان والوحش، بين النعيم والجحيم، إلخ. بصفتهِ أصل الحياة وأًسها، في حوار من إنسان لإنسان، اسمح لي أن أبتدئ رحلتي معك عبدالله فاضل بسؤال: من هو هذا الإنسان -بكل ما تحمله الكلمة من عوالم- الخارِج من حياةٍ داخِل المُعتقل وحياةٍ خارجه؟

لا أعرف إن كان هناك جواب كاف واف، كما أقول دائماً: نحن حصيلة تجاربنا. وأنا شخصياً ينطبق عليّ هذا الكلام كثيراً. معظم ما أنا عليه لم أرثه. لا شك في أن السجن ترك فيّ أثراً كبيراً، وقد لا تكون مبالغة إن قلت: أنا بعد السجن مختلف جداً عني قبل السجن، على الرغم وجود خيط لم ينقطع بينهما. السجن صقلني وأسهم في جعلي ما صرت عليه. كان فرصة للتعلم والتأمل في الذات وفي الآخرين.

ربما لم أدرك ذلك حينها. لكن، في السجن تعيشين نوعاً من الحرية لا تعيشينه في الحياة العادية. لا يمكنك إلا أن تكوني ذاتك.

تبلورت ذاتي في السجن. قبل السجن كان الخوف واعتبارات كثيرة تحكمني.

– من هي هذه الذات داخل المُعتقَل؟ وكيف صاغ المُعتقل بكُل ما فيه من وحشية النَّاس حولك؟

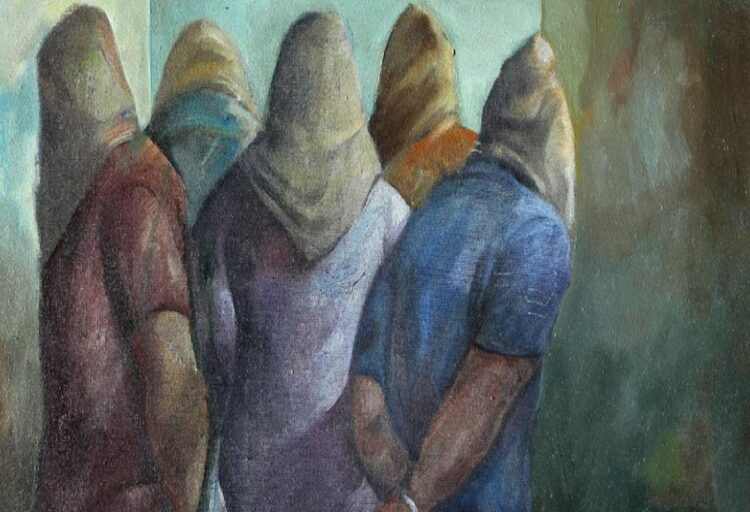

هي ذاتك بلا رتوش ربما. ولكن لا يتجلّى الأمر بالطريقة ذاتها عند الجميع. بعضنا أظهر أجمل ما فيه، وبعضنا أظهر أسوأ ما فيه، وبعضنا كان عادياً وبعضنا فريداً. كان بعضنا واسعاً كالبحر، وبعضنا ضيقا كخرم إبرة. وما من أحد إلا وترك أثرا، وما من أحد إلا وعَبَر. بعضنا حملته أحلامه، وبعضنا كسره يأسه. أما عنّي، أظن أنني كنت واقعياً.. في هذا العالم الضيق، ماذا يجب أن أفعل؟ حاول كل واحد منا الإجابة عن هذا السؤال. كلّ بطريقته. كل شخص عبر التجربة بما يتفق مع ميوله.

2- يخطر في بالي هُنا سيزيف. هل نستطيع القول: إنَّ تجربة عديمة الإنسانية كهذه لها جانب إيجابي على الإنسان رغم علمنا بأن ليسَ كل شخص سيزيف بالضرورة؟ وإلى أي حد يمكن أن يكون الألم والمُعاناة خالِقين؟

ليس الألم إيجابياً إلا من حيث ما يخلقه فيك من رفض. أما الجانب الآخر من تجربة السجن فكان مفيداً على نحو ما. نعم، من حيث عمق التجربة الإنسانية وخصوصيتها وفرادتها وطول مدتها الزمنية. معرفة الذات والآخرين في شرط استثنائي .هذا لا يتاح لك كل يوم .وليس كل من يمر به يخرج بالنتائج ذاتها. ومرة أخرى، يجب ألا أعمم ما أقول، فالسجن الذي عرفته في التسعينيات يختلف جداً عن السجن بعد 2011. إذ بلغت الوحشية بعد 2011، حداً يفوق الوصف والتصور. مع ذلك، تضمنت تجربة السجن في 2016 تفاصيل إنسانية رائعة مختلفة عن تجربتي الأولى.

– هل لك أن تحدثنا كيف تحضر التفاصيل الإنسانية؟ كيفَ تُستدعى في تجربة وحشية كهذه؟ كيف لهذهِ الثًنائية أن تجتمع في المكان والزمان نفسه؟ من يَغلب؟

مثلاً، ذات يوم جاؤوا إلى الزنزانة بشاب صغير من دير الزور، عمره نحو 16-17 سنة. قصته تُحكى، ولكن ليس الآن. أحسست نحوه بشعور أبوي. أنا لم أكن أستطيع النوم لضيق المكان وقلة الهواء .. ولعدم وجود طريقة أبقي رأسي مرفوعاً في أثناء النوم حتى لا ينسدّ أنفي ولا أستطيع التنفس، فكنت في أثناء النوم أبقى جالساً وأضع رأس ذلك الشاب في حضني حتى ينام .ذات يوم استيقظ وقبّلني على ساقي في المكان الذي يضع رأسه فيه. دمعت عيناي. أحسست أن لسجني معنى.. سُجنت لأسند رأس هذا الشاب في ذلك الظرف الوحشي.

في مرة أخرى، جاؤوا بشاب من نفس المجموعة. أنا لم أكن آكل إلا القليل. أعطيته كل حصتي من الطعام وحين أكلها بكى وقال لي: هذه أول مرة أشبع هنا. هذه أول مرة يعاملني بها أحد كإنسان. هل تصدقين؟ كنت أحكي لهم حكايات. أقرأ لهم ما أحفظ من شعر، وأطلب منهم أن يقرؤوا لي ما يحفظون من آيات قرآنية.

كيف تدخلين شيئاً من الطمأنينة إلى نفس شخص بهذا العمر قد يذهب إلى مصير مجهول في أي لحظة.

– الإنسان إنسان حتى لو خانته الحياة بظروفها والوحش وحشٌ بالفطرة هل تتفق معي بهذا؟

أوافق على أن الوحش وحشٌ بالفطرة، لكن الإنسان ليس إنساناً بالفطرة.. هو طيب بالتربية ووحش بالتربية. ولذا ربما كتبت يوماً: إن الكلب كلب بالفطرة، والذئب ذئب بالفطرة، وكذلك العقرب والأفعى… إلا الإنسان ليس إنساناً بالفطرة وإنما بالتربية.

– هذا كلام خطير. ألا تجد فيهِ مبرراً لمجرمي النظام؟

قد يكون مبرراً لصغار المجرمين، ولكنه ليس كذلك لكبارهم. هم مسؤولون عن تلك التربية. وسؤالك عميق جداً: متى نعدّ الشخص مسؤولاً عما يفعل ومتى لا؟ إذ على الجواب عن هذا السؤال تتوقف كل مسألة العدالة.

3 – يقول الشَّاعِر بلاك: أن نرى عَالماً في حبةِ رمل، وجنَّةً في زهرةٍ بريِّة. انطلاقاً من هذهِ الرؤية، أود أن تكون محطتنا هنا عن المرأة والجمال والجنس في المُعتقل، فهل الإنسان هو نفسه في كل زمان ومكان وظرف؟

الإنسان نفسه وليس نفسه في الوقت ذاته. أنا على نحو ما استمرار لذات الشخص الذي كنت عليه قبل ثلاثين أو أربعين سنة، ولكني في الوقت نفسه لست الشخص ذاته. الإنسان يتغير بفعل الخبرة والتجارب والثقافة وعوامل كثيرة.

بالتأكيد في السجن وضمن ظروفه يكتسب موضوع المرأة والجمال والجنس بعداً مختلفاً عنه في الحياة الطبيعية. وهذا موضوع يطيب الإسهاب فيه، لكني سأحاول أن أكثف.

لعل أحد أشد جوانب السجن وحشية هو حصر عدد من الأشخاص لفترة زمنية طويلة في عالم أحادي الجنس. حتى الحيوانات حين توضع في مثل هذا الشرط تصبح أكثر عدوانية. السجن ذكورية متوحشة ويسعى السجين مع الوقت إلى كسر ذكورية السجن وتأنيثه على نحو ما. يزرع الورود.. يضع صوراً على الجدران أو على الباب.. صور نساء.. صور حيوانات أو طيور.. صور مناظر طبيعية.. صور أطفال.. حتى أن أحد الأصدقاء وضع صورة حمار. أظن حتى حين يداعب السجين جسده فإنه، على نحو ما، يبحث عن الأنثوي فيه. وحين يمارس العادة السرية (صاروا يسمونها إمتاع الذات)، صحيح أنه يفرغ طاقته الجنسية الطبيعية، ولكنه في فعله ذاك يستحضر أنثاه.. أنثى ما.. الأنثى التي أحبها في الخارج.. أو التي جذبته ذات يوم، أو التي تظهر له على صفحة مجلة أو جريدة، أو يسمع صوتها في المذياع.. يفتح باب خياله على مصراعيه.. الصوت.. الرائحة.. اللمس.. أظن أن تلك الممارسة التي تتم بالأصابع، تجري على نحو أشد ضراوة في الخيال.

– يختلف نيتشه وماركس في نظرتهما للأخلاق. فيقول نيتشه: الأخلاق صنعها الضعفاء ليحدّوا بها من سيطرة الأقوياء. بينما يقول ماركس: الأخلاق ابتكرها الأقوياء ليسيطروا بها على الضعفاء. نحن نتنفس في هواء طلق. وقد تجاوزنا التابوهات أو خرقناها. هل لديك خوف من السلطة. وقد قلنا إنها من الأب إلى الرب. سلطة المجتمع تحديداً؟ ولا تنس أن محاورتك امرأة.

أنا أميل إلى ماركس. وأظن أن البشر لديهم تصورات مختلفة عن الأخلاق. كل شخص، أو كل جماعة بشرية، يخلق لنفسه منظومة أخلاقية تتوافق مع مصالحه وأفكاره وطريقته في الحياة. بعض المنظومات الأخلاقية مخيفة لأنها تتحول إلى قيد أو سيف مسلّط على رقاب البشر. في مجتمعنا يقولون: “اليد التي لا تستطيع عضّها، بوسها وادع عليها بالكسر”، هذه تعكس أخلاق النفاق وازدواجية السلوك. “حط راسك بين الرؤوس، وقل يا قطّاع الرؤوس”، هذه تعكس أخلاقية القطيع. “عسكري دبّر راسك”، تعكس أخلاق الأنانية والفهلوية. وهناك كم هائل من الأمثال التي تعكس أخلاقاً معينة. السلطات جميعها، السياسية والاجتماعية والدينية، تحاول تكريس أخلاقها الخاصة لأنها بذلك تسعى إلى تأبيد نفسها.

بلى، كل سلطة مخيفة، إلى هذه الدرجة أو تلك، إذ حين تخفق السلطة في فرض أخلاقها وأفكارها وأساليبها بالطرق العادية، أو لنقل بالترغيب، تلجأ إلى الترهيب، ولديها من أساليب الترهيب ما يكفي لتخيف البشر. بعد فترات طويلة من الاستبداد وكبت الحريات، يسود المجتمع نوع من الأخلاق المنافقة. وهذا النفاق مخيف فعلاً، لأنه يقسو على الضعيف أو المخالف أو صاحب الرأي، وينبطح أمام القوي أو صاحب السلطة، وينقل الأخلاق من ميدان الفعل والممارسة اليومية والسياسة إلى ميدان الجنس. فيصبح أي كلام في الجنس عيباً أو محرماً، حتى لو كانت الغاية منه التثقيف والتوعية، أو التعامل مع أمور الجسد كما هي دون كذب أو لفّ ودوران، وتصبح ممارساتٌ، كالفساد والرشوة وشراء الذمم وكتابة التقارير والتهرب من أداء الواجب والتملّق والغش في العمل والدراسة، قيماً سائدة. في هذا، أنا لا أخاف المجتمع؛ لا بدّ لنا من بعض الجرأة والمبادرة إن أردنا أن نحدث فرقاً.

يتحدث أبو علي ياسين عن الثالوث المحرّم: الدين والجنس والسياسة. ويبدو أن كل سلطة تحاول ضبط سلوك البشر وأفكارهم في كل ما يخص هذا الثالوث. وفي الحقيقة، في هذه الأمور الثلاثة تتجسّد أكبر ممارسة للنفاق. ومن الطبيعي، أن محاولات البشر للتحرر من تلك السلطات تمحورت حول هذا الثالوث.

– يرى بعض الفلاسفة أنَّ الكتابة أمان، أو كما قال موريس: الكتابة هي الفاجعة. الكتابة، ككل الفنون عمل إبداعي. النَّاس كانت تكتب على جُدران السُّجون مثلما يبدعون في إيجاد طرق للتواصل فيما بينهم، أيضاً كانت لهم أعمالهم اليدوية. ماذا عن الإبداع في المُعتقل من المُحتَّم أنه يختلف عن الإبداع خارجه. ماذا عن المُبدعين في الظَّرف الوحشي، وما أثر الإبداع في الإنسان هناك؟ هل مارست إبداعاً ما، هل ملَكتَ الأدوات؟

لا أظن أنني كنت من المبدعين. لكن كان هناك مبدعون.. فنانون وشعراء وكتاب قصة.. ومبدعو أشياء عملية لتسهيل الحياة اليومية. ربما كنت حالةً وسط في هذا المجال. صنعت بعض المصنوعات اليدوية، ولكن لم أكن مبدعاً.. كتبت بعض الشعر وأيضاً لم يكن إبداعياً.. نظّمت حياتي ووقتي على نحو يخفف قدر الإمكان من وطأة السجن وقد يأتي ببعض الفائدة. ربما كنت في تلك الفترة أختزن الأشياء التي ستتخمر وتظهر فيما بعد. هل في الحيل الصغيرة التي يخترعها الإنسان من أجل بقائه إبداعٌ؟ ربما.

4_ العقل، والحرية، والوعي الذاتي، جميعها مسميات لاشتراط واحد: لمخلوق لا يفكر فحسب وإنما يتساءل. ما هي أكبر وأهم التساؤلات التي واجهتك في المُعتقل وبعده؟ ما نوع التساؤلات التي كانت تخطر في بال رفاقك في التجربة، وطبيعتها وتوجهاتها، إن كنت تعلمها؟

أقول لك الحق، لم أطرح على نفسي كثيراً من التساؤلات العميقة. ربما كان ذلك هرباً من ضغط ظروف السجن. انشغلت أكثر بقضايا عملية.. تعلم اللغة.. القراءة.. الرياضة.. الأعمال اليدوية .. إلخ. ولكن أزعم أنني كنت أتأمل.. أتأمل كثيراً في مصائر البشر الذين تعرفت إليهم هناك.. وفي مصيري أنا.. ما الذي يتغير بي. قرأت كثيراً في مجالات لم تكن لدي عنها أدنى فكرة. عرفت أفكاراً جديدة وقرأت كتباً تأخذك إلى عوالم إبداعية لم تعرفيها من قبل.

أستطيع أن أتحدث عمّا شكّل أكبر ضغط علي: الزيارة.. الذين يحملون عبء الزيارة.. زوجتي (ولم نكن حينها متزوجين) التي تعيش الحياة، وتتحمل الأعباء والضغوط المختلفة، والزمن طويل، ولا أحد يرحم.

– ميلان كونديرا يقول في أحد كتبه: النكتة مثل قبعة شخص تقع على التابوت في قبرٍ قد حُفِرَ للتو. تفقد الجنازة معناها ويولد الضَّحك. الضحك في أشد الظروف مأساوية هل يكون فعلاً رد فعل طبيعي في المعتقل؟ هل كانت الطرفة طريقة في النسيان؟ ماذا عن طريقة التواصل البشري هذه في المُعتقل؟

بالتأكيد الطرفة هي شكل من أشكال مقاومة السجين لشروطه السيئة. وذلك يتضمن تحويل حتى المواقف الصعبة إلى طرائف أو اختراع طرائف. كل تفصيل مهما بدا قاسياً أو صغيراً أو كبيراً يمكن أن يتحول إلى موضوع طرفة. الطريقة التي ارتبك بها هذا الشخص في الموقف الفلاني. مواقف كثيرة لو بدأت أتحدث عنها لاحتاج الأمر إلى صفحات. يصفع السجان أو الجلاد أو المحقق رفيقك صفعة تلقي به على بعد أمتار، وحين يحكي لك القصة تضحكان:

- العمى بعيونه ضربني كف طيّر الشرر من عيوني!

- إي والله صحيح! وأنا استغليت الفرصة وأشعلت سيجارتي من ذلك الشرر!

– يقول الإمام عليّْ: وتحسبُ أنَّكَ جرمٌ صغيرٌ وفيكَ انطوى العالم الأكبر.

في ظروف لا إنسانية تنتفي فيها العدالة والحق، قد يكون الإنسان على الحافة بين الكفر والإيمان، فقد يكفر المؤمن ويؤمن الكافر. الدين.. الله.. الإيمان.. أين موقعها منك في المعتقل؟ هل كان الله يحضر؟ ومتى؟ وهل يحضر الله عند السجين كما عند العاشق أو الشاعر؟ موقع العقل والروح والجسد من الحرية؟

نعم، أكيد، هذا سؤال كبير. لا يمكن أن تحصلي على جواب واحد من الجميع. أنا في السجن تصالحت مع فكرة الله. لم يعد يهمني الجانب الديني منها، بل ذلك البعد الروحي الذي قد يلجأ المرء إليه دون التفكير بالبعد الفلسفي للأمر. لا أؤمن بالكثير من الأفكار والصفات التي ينسبها المتدينون لله. في السجن تعرفت إلى الله كما عرفه كازانتزاكيس: “سألت شجرة اللوز عن الله، فأزهرت شجرة اللوز“. ويصوغ مظفر النوّاب الأمر بكلماته الخاصة: “تعالَ لبستان السرّ، أريكَ الربّ على أصغر برعم وردٍ، يتضوع من قدميه الطيب. قدماه ملوثتان بشوق ركوب الخيل، وتاء التأنيث على خفيه تذوب“.

هذه صورة لله مختلفة عن صورته المخيفة التي تصوره يعاقب الناس ويحرقهم بالنار. والحق أن المصالحة الأكبر جاءت مع قراءة إريك فروم. يرى فروم أنك إذا وضعت السؤال الفلسفي الأول الذي يختلف حوله المادي والمؤمن عن أصل الكون جانباً، فستري كثيراً من النقاط التي يمكن أن يلتقي فيها أصحاب الأديان الكبرى، بما فيها الأديان غير السماوية، والفلسفات الكبرى التي يجمعها حب الإنسان وتكريمه والسعي لخلق عالم كريم له. تعرفين جملة ماركس الشهيرة:” “الدين أفيون الشعوب“. هذه أكثر جملة أسيء فهمها واستخدامها. فجملة ماركس تعني أن الإنسان حين تشتد عليه الآلام يحتاج إلى ما يسكّن آلامه. والدين هو هذا المسكّن حين تشتد عليه المصائب والآلام في المجتمع، وهو ما تشرحه بقية جملة ماركس: “الدين زفرة الإنسان المسحوق. روح عالم لا قلب له. كما أنه روح الظروف الاجتماعية التي طرد منها الروح“.

لو أردت ترجمة جملة ماركس في السياق السوري، لقلت إن أصدق تعبير عنها هو ما صار الناس يرددونه بعد 2011:يا الله ما لنا غيرك يا الله!

وقد رأيت تجسيد ذلك في السجن الثاني. حين التقيت بأشخاص بسطاء، وأحياناً صغار العمر. اعتقلوا ووضعوا في السجن وتعرضوا لتعذيب شديد. كيف لهم أن يحتملوا كل ذلك، وهم عراة من كل وسيلة مقاومة، لولا الله؟ لا معنى في ظرف كذاك لنقاش الدين علمياً.. يحتاج المرء إلى ما يسند روحه، والبعض يجد لنفسه عزاء في الدين. وأنا وجدت سنداً لروحي في الشعر. أكثر قصيدة سندت روحي هي قصيدة نزيه أبو عفش “الله قريب من قلبي”، وبيتا أبي فراس الحمداني:

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعاً من خلائقه الكبر

تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر.

– ما هي المسافة بين الإنسان والوحش؟

مسافة قصيرة جداً. من السهل أن ينقلب الإنسان وحشاً، وقد أثبتت كل الحوادث الكبرى ذلك، من النازية والفاشية إلى الأنظمة الديكتاتورية المتوحشة في أمريكا اللاتينية وصولاً إلى جلادي صيدنايا وأقبية المخابرات. وقد رأيت ذلك بأم عيني؛ شباب في مقتبل العمر يتحوّلون إلى جلادين وقتلة وساديين مستعدين لتعذيبك وإهانتك بوحشية لسبب تافه، وأحياناً بلا سبب. كثيراً ما كنت أتساءل: كيف يعود هؤلاء المتوحشون إلى أهلهم؟ إلى أمهاتهم؟

5- للعَودةِ أشكال كثيرة قد تكون عودة الانسان إلى وطنه، إلى بلده من غربته، من أحلامه، أو إلى طفولته. ماذا تعني لك عودة مُعتقَل سابق إلى سجن صيدنايا، ولكنه حراً هذه المرة؟ لماذا يعود شخص مثلك إلى ما سُميَّ مَسلخ بشري؟

في الحقيقة لم يكن سجن صيدنايا في ذلك الوقت مثلما صار عليه بعد 2011. مع ذلك يستحق الأمر التفكير.

ربما هي عودة إلى المكان الذي شهد أكبر أحلام، وبُنيت فيه أعمق العلاقات. هو المكان الذي أثبت الإنسان فيه أنه يستطيع أن يؤنسن الوحش ويؤنّث بلادة الحديد والاسمنت. وربما هي عودة رمزية تشهد أن هذا الرمز الأبرز للديكتاتورية هو مثلها هيكل خاو قبيح ينبغي أن يبقى شاهداً على ما ينبغي ألا يعود. وربما هي رغبة دفينة في السير مرة أخرى على درب الآلام.. تماماً مثلما قد يرغب المسيحي في السير على الدرب الذي ساره المسيح إلى الصليب.

6- أريد أن أذهب قليلاً إلى الإنسان بين التقديس والتدنيس، بين المقدس والمدنس. في بيئة لا تليق بإنسان تُفرض عليه بوحشيه من قبل مجرمين يقدسون إلههم الخاص. ونعرف ميول الإنسان الطبيعية ونزوعه باتجاه الطاهر النقي حتى في انتقاء أنثاه .كيف يحمي الإنسان نفسه من التدنيس وكل شيء حوله مُدنِّس؟ من هو الإنسان بين هذا وذاك؟

دعيني لا أدخل في فكرة المقدس والمدنس على النحو الذي تصوره الأديان ولا على النحو الذي تمارسه الأنظمة السياسية القمعية التي تقدّس زعماءها وتدنّس خصومها، وأنقل الأمر كله إلى خانة الإنسان الطبيعي. ينبغي أن نرفع كل ما يخص كرامة الإنسان الجسدية والروحية وحريته إلى درجة القداسة التي لا يحق لأحد انتهاكها .ونضع في خانة الدنس، الذي يرقى إلى درجة الجريمة، كل ما ينتهك تلك الكرامة والحرية. تربط بعض الثقافات بين الدنس وتلبية الإنسان لبعض حاجاته الغريزية، وهذا، فيما أظن، أسوأ مفهوم عن الدنس، ولا علاقة له بالطهارة.

لعل إحدى الأفكار ذات الصلة بالمقدس والمدنس هي فكرة العيب. والذي يرتبط في ثقافتنا، وفي جانب كبير منه بالجسد، ولا سيما جسد المرأة، حتى لو كانت طفلة. وتسمعين تعليقات مثل: “لا تحطّي رجل فوق رجل.. عيب!” أو “لا تظهري هذا الجزء من جسمك.. عيب!” أو “لا تجلسي متباعدة الساقين.. عيب!” هكذا يرتبط العيب بالجسد، وتخيلي البنت التي تكبر مثقلةً بوطأة الإحساس بالعيب، لا لشيء إلا لأن جسدها جسد أنثى.

وبما أن الحديث كله في سياق حديثنا عن السجن، دعيني أتحدث عن أحد تجليات الدنس في السجن. في سجني الأخير، كان معظم شركاء الزنزانة في سن الشباب. وفي شروط لا تتوفر فيها أدنى أسباب النظافة. وكان يحدث أن يحتلم أحدهم في أثناء النوم ويستيقظ جنباً. والجنابة عند المسلم نجاسة يجب التطهر منها. وكيف له أن يتطهر في تلك الشروط؟ مستحيل. كنت أرى الضيق والكرب الذي يصيبهم. طبعاً في الاحتلام شيء من الوسخ، ولكن حين يرقى في ذهن المتدين إلى درجة النجاسة يسبب له تعاسة حقيقية. وطبعاً كان من العبث أن تشرحي للشخص أن جسده يستجيب لإملاءات الطبيعة لا لإملاءات قواعد الطهارة والنجاسة.

أما من هو الإنسان بين هذا وذاك، فهو الذي يقول للوحش: تهزمني حين تجعلني مثلك، ولن تنجح. قداسة الإنسان ودنسه ليسا في جسده، بل في أفعاله، وربما أفكاره.

7- تقول الأسطورة إن زُحَل أكل أبناءه، كيف هي علاقتكَ بزحل إذا ما افترضنا أنَّك أحد أبنائه الناجين الذينَ أطفأوه؟ وإذا عرجنا على بعض المفاهيم، كالنَّصر والهزيمة؛ لقد فرضَ الواقِع علينا صورة معينة واحدة للسَّجان والمُعتَقل، لكني أظن أن ثمَّة صورة أخرى أريد رؤيتها بصوتكَ كحقيقة صارخة. أريد معرفة شكل علاقتك بالسَّجان مع الكم الهائل لاختلاف المفاهيم بينكما؟ أينَ أنتَ اليوم من الغُفران؟

لطالما كنت متمرداً على آليات وممارسات السلطة البطريركية بكل مؤسساتها، من العائلة إلى الدين إلى السلطة السياسية، وفعلت دائماً ما أردت فعله متحرراً من سلطة زُحل، وربما مجابهاً لها. بهذا المعنى أستطيع القول: نعم لقد كنت أحد الناجين من فكيه.

أيصح أن نقول إن السجان هو إنسان وضعته ظروف معينة في المكان الذي هو فيه ليقوم بالوظيفة التي هو فيها؟ ربما لو نظرنا إليه على هذا النحو لأمكننا التحرر من كراهيتنا له أو حقدنا الشخصي عليه، وركّزنا أكثر على وظيفته وآلية إنتاجه ضمن منظومة قمع وحشية. مع ذلك، لم يكن السجانون نسخة واحدة. بالتأكيد كان بعضهم وحشاً، ولكن البعض الآخر لم يكن كذلك. من تجربتي، أستطيع التحدث عن ثلاثة أنواع من السجانين. النوع الأول، يعتبرك عدوّه الشخصي، هو لا يفهم سياسة، ولا قانون، ولا شيء، يتماهى مع الديكتاتور، ويرفعه إلى مستوى الإله، فتكون معارضة الديكتاتور معارضةً للإله، وهو خادم الإله الوفي. هؤلاء هم أسوأ أنواع السجانين، جلادين، قساة قلوب لا يعرفون الرحمة في تعذيب المعتقل وإهانته، ولا يتورعون عن سرقة أبسط الأشياء منه. النوع الثاني، هو من يمكن أن نسميه السجّان الوظيفي. هو شخص يقوم بوظيفته دون أن يعتبرها قضيته. لا يكرهك، لا يضربك إلا بأمر من رئيسه، لا يهينك، لا يسرق طعامك، حين يحين موعد الطعام يدخل لك طعامك، وحين يحين موعد الحمام يأخذك إلى الحمام… إلخ. النوع الثالث، هو السجان المتعاطف، وهذا سجانٌ بطلٌ لا يقل بطولة عن المعتقل، لأن تعاطفه قد يودي به إلى السجن مثلك. هو سجان يحتال ليعطيك حصة أكبر من الطعام، يغامر وينقل رسالة منك إلى رفيقك في زنزانة أخرى أو إلى أهلك، يفتح باب زنزانتك ليلاً ويعطيك موزة، ويقفل الباب قبل حتى أن تفكري في أن تشكريه (حدث ذلك معي شخصياً، وإذا تمكنت من الوصول إلى ذلك السجان يوماً فسأقبله بين عينيه: لقد كنتَ بطلاً يا سجّاني!) بعض السجانين صاروا أصدقاء، وحين نلتقيهم نعانقهم كما نعانق أخوتنا ورفاقنا.

قد يبدو ذلك غريباً للبعض، ولكن لنتذكر أن قوانين الخدمة العسكرية في بلدنا قد تأخذ الإنسان إلى أي وظيفة في آلة القمع.

لم أفكر في الأمر مطلقاً من زاوية الغفران. معظم السجانين بشر صغار لا يستحقون أن أكرههم. أن تكرهي شخصاً يعني أنك ترفعين من شأنه، وكأنه ندّ لك. أما المسؤولون عن التعذيب أو القتل، فهؤلاء يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة حتى ولو بعد موتهم، ليبقى فعلهم المشين وصمة عار في سجلهم. تماماً مثلما يُعاد الاعتبار لبعض الشخصيات بعد موتها ليبقى سجلهم ناصعاً.

8- قد تكون الحرية تهديداً حقيقياً للبعض. مع أن الشعوب المضطهدة عبرت بكل ثوراتها عن التوق الكبير للحرية والرغبة بها. لأنها وحدها تحفظ كرامة الإنسان. في كل الدكتاتوريات الهدف الأول هو كسر إرادة الإنسان وسحق كرامته. في العلاقة بين الإنسان والديكتاتور من يصنع من؟ من هو اللاعب الأساسي في قهر الديكتاتوريات وتحقق الحرية؟ ألم يؤكد الإنسان أن إرادته الحرة دائماً هي الأصل -رغم كل الانحرافات- في كسب الحرية؟

الديكتاتورية ليست صنيعة الديكتاتور فقط، إنها منظومة سياسية-اجتماعية-اقتصادية هرمية، وعلى رأس تلك المنظومة يقف الديكتاتور الفرد صاحب السلطة المطلقة. الديكتاتورية لا تولد من العدم، وليس لها ما يمكن أن نسميه نقطة الصفر. الديكتاتورية عملية تراكمية. لو تحدثنا عن سوريا، لقلت إن الديكتاتورية لم تبدأ مع حافظ الأسد، لها جذور أعمق، ومقومات موروثة. ما فعله الأسد هو أنه استغل تلك المقومات ولعب بها حتى بنى صيغته الخاصة من الديكتاتورية، ثم ورّثها لابنه ليكون النسخة الكاريكاتورية من ديكتاتور كان والده نسخته المأساوية. كثيراً ما يجري التركيز في الأنظمة الديكتاتورية على الفرد الذي يقبع على رأس الهرم: هتلر، ستالين، بينوشيه، صدام حسين، حافظ الأسد، ومن بعده بشار، ويجري إغفال كامل سلسلة الطغيان، سلسلة تبدأ من رأس الهرم حتى أصغر عنصر في الآلة، وقد يكون حارس زنزانتك، أو كاتب تقارير رخيص في حارتك. كل شخص في هذه السلسلة ديكتاتور، متوحش، طاغية في المستوى الذي هو فيه. وأحياناً كلما انخفضت مرتبة الديكتاتور الصغير في السلسلة، ازدادت وحشيته، لكأنه يريد أن يعوّض عن انخفاض مرتبته.

أظن أن اللاعب الأساسي في قهر الديكتاتوريات هو إرادة البشر. في البدء، قد يتجرأ عدد قليل منهم على كسر هيبة الديكتاتور، وقد يسحقهم، ولكن كل طاغية إلى زوال. وبالطبع، يختلف الأمر من بلد إلى آخر. أحياناً تنهار الديكتاتورية بموت الديكتاتور، وأحياناً يكون الثمن دماء كثيرة.

– ما هي الحرية كتجربة إنسانية؟

ألم يشغل هذا السؤال بال الفلاسفة والمفكرين والشعراء والفنانين والحالمين من كل صنف ونوع؟ أومن أن الحرية نسبية، وتحكمها شروط كثيرة. لو أردت التحدث عنها من وجهة نظر التجربة الإنسانية، لقلت هي الحرية في أن تفكري في كل ما يخطر في بالك، وأن تمتلكي الجرأة على التعبير عنه دون خوف من الآخرين ودون خوف من الذات. أما ممارسة الحرية فمرتبطة بشروط تحققها. قد يكون ما كتبه كازانتزاكيس بعض أجمل ما كُتب عن الحرية:

– أنا حرٌّ يا زوربا!

– لا… لست حراً. كل ما في الأمر أن الحبل المربوط إلى عنقك أطول قليلاً من حبال الآخرين. لديك كل شيء ما عدا شيء واحد.. الجنون. الرجل يحتاج إلى شيء من الجنون وإلا…

– وإلا؟

– وإلا لن يستطيع أن يتجرأ على قطع الحبل، وأن يصبح حراً.

بعض الناس تسكنهم العبودية من الداخل، ولا يجرؤون حتى على السير بالحبل المربوط إلى أعناقهم إلى أقصاه!