ليس من السهل الإحاطة بروايات ماريو بارغاس يوسا وقصصه ومسرحياته ونصوصه النقدية ومقالاته الكثيرة، فهو ترك إرثاً كبيراً يتراوح بين مدارس وهويات، سواء في الفن الروائي والقصصي أم في الكتابة المتعددة الأفاق والقضايا والهموم. ينتمي يوسا إلى مدرسة الرواية الأميركية اللاتينية المعاصرة وإلى التراث الروائي الغربي في الحين عينه، وهذا الانتماء المزدوج هو الذي منح عالمه الروائي خصائص لم يعرفها رفاقه الروائيون الأميركيون اللاتينيون. ولعل هذا الانتماء أبعده عن إشراك “الواقعية السحرية” التي رسخها هؤلاء الروائيون وفي مقدمهم غابريل غارسيا ماركيز. ولكن لا يمكن إسقاط أثر هذه المدرسة على يوسا، على رغم بحثه عن أفق روائي فريد، يتجاور فيه التاريخ والمخيلة والالتزام والمفهوم الواقعي الجديد.

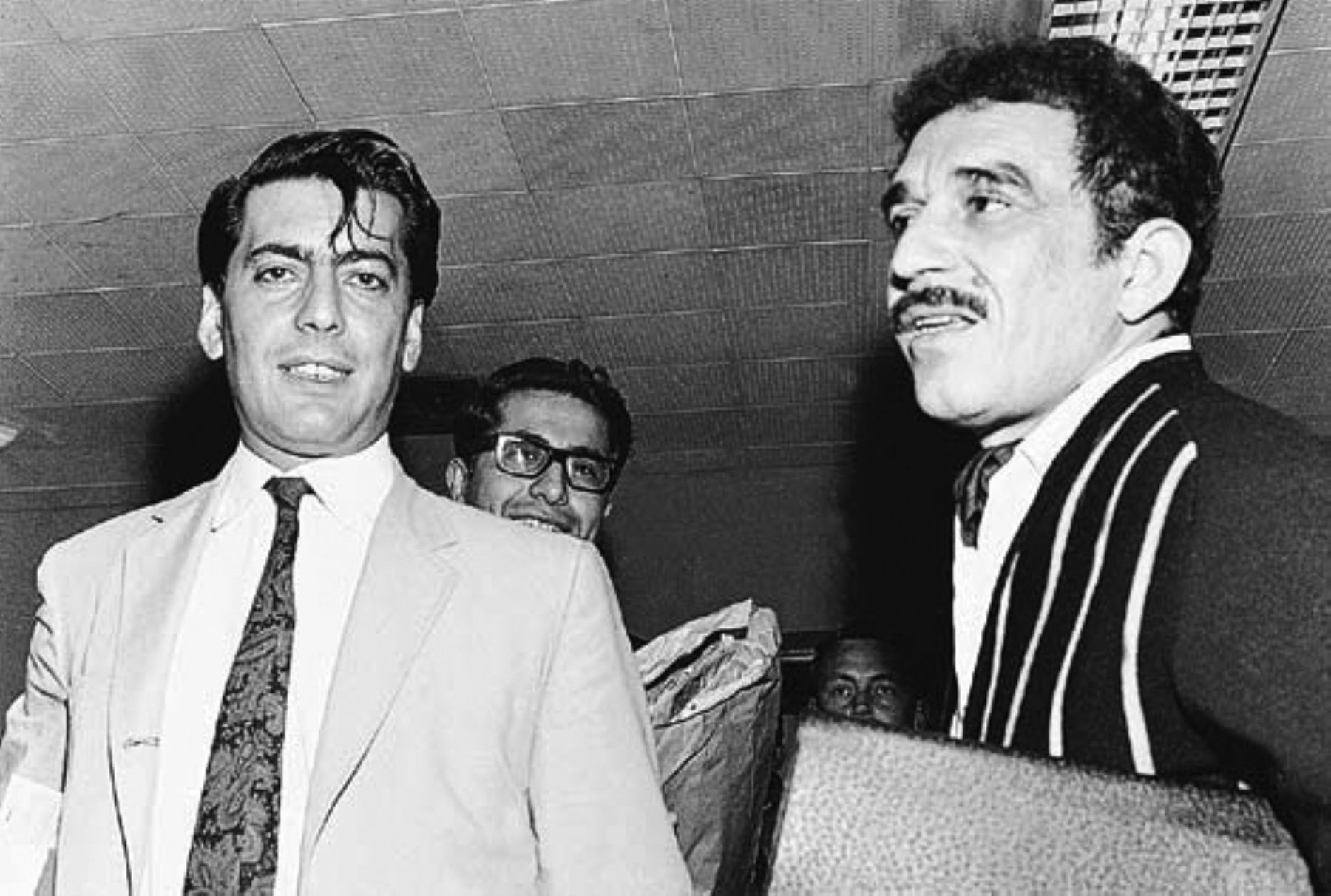

الصديقان اللدودان ماركيز ويوسا (وكالة البيرو الصحافية)

وانطلاقاً من روايته “المدينة والكلاب” التي صدرت في 1963 وكان في السابعة والعشرين من عمره، تمكن يوسا من إضفاء طابع مختلف على الرواية الأميركية- اللاتينية متأثراً بالأدب الفرنسي، العبثي والوجودي في فرنسا، وقد رسخه جان بول سارتر وألبير كامو. ثم تتالت أعماله الأخرى مثل “البيت الأخضر” و “محادثة في الكاتدرائية” و “حرب نهاية العالم” و “حفلة التيس” و “الفردوس أبعد قليلاً” وسواها. وروايته “حفلة التيس” أثارت سجالاً في معظم عواصم أميركا اللاتينية تبعاً لتطرقه فيها إلى شخصية ديكتاتور جمهورية الدومينيك تروخييو. وعلى رغم صداقته مع جان بول سارتر، خصوصاً إبان إقامته في باريس، اختلف مع صاحب “الغثيان” وانقطعت علاقتهما. ورد على سارتر مرة بقسوة، عندما دعا رائد “الوجودية” كتّاب أميركا اللاتينية إلى رمي أقلامهم والنزول إلى حياة الناس الفقراء والمعدمين والنضال ضد الأنظمة الظالمة.

ماريو بارغاس يوسا أحد أكثر الروائيين “جاهزية” في جيله وأحد الرواد الطليعيين في الأدب اللاتيني الأميركي. وغدا خير ممثل لروح “الطفرة” في أميركا اللاتينية، وأسهم في التعريف بها وترسيخها مع الجيل الجديد الذي ينتمي إليه. ويتفرد إبداعه السردي بالطابع التجريبي والتقني، وهو ما يُعد فيه “أستاذاً” سلك مسلك الخلاق الذي ابتكر إمكانات سردية وأسلوبية غير معهودة.

أفق التنوع

عالم يوسا الأدبي متنوع الأجواء ومتناقض أحياناً. لكن تناقضه دليل على ثرائه. عالم تندمج فيه السياسة بالتاريخ، والتقاليد الشعبية بالموقف الثقافي، والإباحية بالفطرة والالتزام بالحرية، والسخرية بالمأساة. ورواياته الكثيرة تختلف في مناخاتها وشخصياتها وإن التقت حول محور واحد هو البيرو. ولعل الرواية الوحيدة التي تخرج عن إطار البيرو هي رواية “حرب نهاية العالم” التي تستوحي ثورة روحية ودموية قادها مزارعو البرازيل في القرن التاسع عشر.

يوسا في بغداد خلال الإجتياح الأميركي (أ ف ب)

روايات بارغاس يوسا عابقة بالثورات والجرائم والمناظر الأليمة تلك التي نقرأ عنها أو نشاهدها في تاريخ أميركا اللاتينية. رواية “من قتل بالمينو موليرو؟” تبدأ بجريمة شنيعة وتأخذ مواصفات التحقيق. أما رواية “حكاية مايثا” فتستوحي جو الكفاح المسلح لليسار وتحاول أن تكسر أسطورة الماركسية وأوهامها. ويصف الراوي مدينة ليما الرازحة تحت العنف قائلاً: “كي تعيش في ليما عليك أن تعتاد البؤس والقذارة، أو أن تصبح مجنوناً أو أن تنتحر”. وفي رواية “المدينة والكلاب” ينتقد يوسا الديكتاتورية العسكرية ويسخر منها. والرواية مستوحاة من سيرته الذاتية ويقول عنها: “في هذه الرواية وصفت من دون تحفظ وبطريقة خاصة فظاظة المعهد الحربي الذي أجبرتني عائلتي على الدراسة فيه. وقد أحدث هذا الكتاب غضباً كبيراً في صفوف العسكر وأُحرقت ألف نسخة منه في احتفال رسمي”.

في روايات بارغاس يوسا يحضر الراوي ويبرز حضوره على مستوى البنية العامة للرواية وعلى مستوى السرد. وليس غريباً أن يسمي إحدى رواياته “الرجل الذي يتكلم”، فالراوي ينتحل حيناً صفة الكاتب ويختلف عنه أحياناً. يوضح يوسا معنى حضور الراوي لديه وعلاقته بالسرد قائلاً: “لقد اكتشفت شيئاً فشيئاً أن الأدب ليس إلا مقاطعة في ولاية السرد الواسعة، ذلك السرد الذي يتبدّى في طرق عديدة، فالسرد أو القص هو أكثر قدماً من الأدب. وما هو السرد؟ إنه الحاجة إلى الكذب، إلى إضفاء بُعد مزيف على حقيقة الحياة، بُعد ندخله عبر الفانتازيا والفطرية كي نحقق رغباتنا، ويبدو من الصعب أحياناً أن نُفهم الآخرين ذلك لأنهم يوقنون أن أفضل تبرير للأدب هو التعبير عن الحقيقة، لكن الأدب يعبر عن حقيقة هي الكذب، ما نحتاج إليه كي نحيا… لا يبقى إلا الأكاذيب الأدبية التي تعبّر عن حقائق المجتمع: ما ليس يكونه هذا المجتمع بل ما يطمح أن يكونه، ما يقرر أن يكونه لأنه لم يكنه”.

الحلم والوحل البشري

عضو في الأكاديمية الفرنسية (موقع الأكاديمية)

يوسا هو في الوقت نفسه الروائي الحالم والممرغ في “الوحل البشري” كما يعبّر، والرجل السياسي المناضل، الهادئ حيناً والمتطرف حيناً، يكره السلطة “كمنبع للعنف والظلم” ويؤثر الكتابة بصفتها حلاً نهائياً. لكنه قادر أن يضحي بالأدب لفترة، في سبيل السياسة ولو كانت “التضحية كبيرة”. فالعمل السياسي في نظره عابر بينما الكتابة فعل ثابت وخيار نهائي لا محاد عنه.

لم يجتمع الأدب والسياسة في نتاج كاتب كما اجتمعا في نتاج يوسا ولم يجتمعا كذلك في سيرة كاتب كما اجتمعا في سيرته. فالأدب هو الصورة المثالية للواقع السياسي والسياسة هي الصورة الواقعية للمثال الأدبي، وقد اندمجت سيرة يوسا في نتاجه اندماجاً عميقاً وغدت حياته الخاصة والعامة المنبع الأول والأخير لعالمه الروائي وتجربته الأدبية. وعلى رغم تأكيده أن “من الصعب القيام بعمل سياسي وآخر أدبي في وقت واحد”، فهو لم يهجر الأدب ولا السياسة ولم يجرؤ على حسم موقفه، بل تطرّف في الأدب إلى حد كتابة نص فاضح وكأنه كاتب هامشي جداً، وغالى في مواقفه السياسية إلى حد الانتقال من أقصى اليسار إلى أدنى اليمين.

وقد أخذ عليه الكثيرون إنكاره ماضيه وتخليه عن تجربته الماركسية وانجرافه في التيار اليميني المعتدل. لكنه يردّ في أحد حواراته على الاتهامات الموجّهة إليه قائلاً: “لم أخفِ يوماً أنني كنت شيوعياً بل أظهرت ذلك في كتاب لي يروي سيرتي الثقافية والسياسية، يحمل عنوان “في وجه الرياح والمد والجزر” وهو مجموعة نصوص ترجع إلى أيام الصبا وتشهد على أفكاري الشيوعي آنذاك. وأقول من دون مواربة: إن دعمي للمعركة المسلحة كان من أكثر أخطائي جسامة. وأنني نادم كثيراً على هذا الخطأ الآن بعد أن أصبحت مقتنعاً بالطابع المرعب للعنف. غير أنني حين كنت فتياً كانت الثورة الكوبية تبدو لنا ثورة تحررية لا دوغماتية ولا توتاليتارية. من هنا نشأت أوهامنا الرائعة. لكننا اليوم بتنا ندرك أن شيئاً لم يكن وأن شيئاً لم يبق. ولا يحق لأحد أن يجهل اليوم أن الأفكار المثالية الماركسية- اللينينية أدت إلى موجات من العنف الشنيع والمنكر”.

أما النموذج الذي يجسد بحسب رأيه صورة العنف الطالع من النظرية الماركسية فهو حركة “الطريق المضيء” التي كانت تضم عدداً من المثقفين “الماويين الجدد”. ومؤسس هذه الحركة الإرهابية المتمردة التي كانت تهدد البيرو وعاصمته ليما، هو أستاذ للفلسفة وصاحب أطروحة جامعية حول “أوضاع الحق لدى هيغل”. ويعترف يوسا أن هذه الحركة هي نتيجة محتومة للتشريع الثقافي الأسطوري. وقد ولدتها الثورة الكوبية: سرقة الأثرياء وإعطاء الفقراء، النضال ضد الإمبريالية… لكن العنف الذي بات شرعياً قد تدرّج شيئاً فشيئاً وتحول إلى بحث أيديولوجي عن الصفاء الخالص الذي انتهى في جنون “الطريق المضيء”، في جرائم هذه الحركة وفي مجازرها العمياء.

الفائز بجائزة نوبل (موقع الجائزة)

كان على بارغاس يوسا أن ينطلق من المعارضة الشعبية الأصلية التي احتدمت وسط الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي رزح البيرو تحتها، وقاد حملة كبيرة تحت شعار “من أجل الحرية” وشارك في إحياء تظاهرة شعبية ضخمة في ليما جمعت مئة ألف مواطن في 21 أغسطس (آب) 1987. وأسس حركة “ليبرتاد” التي انطلقت من مبادئ الإصلاح والديمقراطية، مواجهاً حالة الفساد التي كانت تتآكل البيرو والانهيار الاقتصادي المريع والفوضى العارمة.

بين اليسار واليمين

لم يكن يوسا يمينياً في المعنى التقليدي ولا كان يسارياً متطرفاً بل يمكن وصف موقعه باليمين المتطور القادر على استيعاب مبدأي العدالة والديمقراطية. ويقول في هذا الصدد: “حين نفصل الحرية عن العدالة ندمر الحرية من دون أن نضمن العدالة. الحرية هي التي تؤلف العدالة وتضمنها”. لكنه لم يتوان عن إعلان رفضه الحكم الديكتاتوري ومعاداته للأنظمة التوتاليتارية. وقد نشب نوع من العداء بينه وبين غابريال غارسيا ماركيز من جراء الاختلاف السياسي، إذ وجد في ماركيز صورة للمثقف “المفتون بالسلطة المطلقة”. ويقول عنه: “إذا كنت معجباً دوماً بأدبه فإنني لا أؤمن بأي كلمة يقولها في السياسة. وفعلاً إن ما يقوله في السياسة يقوله باللامسؤولية نفسها التي يكتب بها رواياته. لكن النتيجة تؤكد أنه عبقري في الروايات وغير شريف في السياسة”.

غير أن تجربة يوسا السياسية هي أولاً وأخيراً تجربة حية كتجربته الأدبية تماماً. فقد عانى الكاتب عن كثب مأساة العنف الناجم عن حتمية النظرية التوتاليتارية والحكم الديكتاتوري. وإذا كان قد واجه المد الماركسي وناضل ضده، فهو أيضاً واجه السلطة العسكرية وناضل ضدها أيضاً. فتجربته السياسية لا تنفصل عن البعد الإنساني والعمق الوجداني، وهي طالعة من واقع البيرو ومعاناة شعبه وتناقضاته وتعدديته. فالبيرو حاضر دوماً في رواياته وفي كتاباته السياسية وسيرته الشخصية، البيرو بصفته واقعاً وحلماً أيضاً، وكتاريخ مأسوي وأسطورة بعيدة.

الكاتب المناضل (صفحة يوسا – فيسبوك)

حول علاقته بالبيرو موطنه يقول يوسا: “لم تكن لدي علاقة هادئة أبداً مع البيرو. لقد شعرت في الحقيقة بكثير من السخط تجاه بلادي، وفي الوقت نفسه لا أقدر أن أكتب عن سواها، إنني أحمل بلادي فيّ. حين غادرت عام 1958 كنت قد فكّرت بعدم الرجوع. كنت مسحوراً بأوروبا وفرنسا خصوصاً. ولكن هناك أدركت كم أن بلادي مهمة وكيف أن قدرها كان مرتبطاً بدعوتي الأدبية. لم يكن ممكناً تمييز مغزى تجربة البيرو الصلبة. رجعت إلى البيرو، وحين أغيب عنه الآن لا أتوانى عن التفكير به بحنين أكيد، حتى ولو كان بلداً بائساً جداً وعنيفاً من جراء المواجهات بين الأعراق والثقافات والمقاطعات”.

كان يوسا شاهداً حقيقياً على واقع البيرو الأليم وعلى حاضره الذي يجتاحه العنف والعصبية. فالبيرو بلد مفكك تتقاسمه جماعات مختلفة أبرزها جماعات ثلاث: جماعة المحيط الهادئ (الكوستا)، جماعة جبال الآند (سييرا) وجماعة الأمازون (السيلفا)، غير أن حالة التمزق هذه تؤلف نوعاً من الفسيفساء الحضارية والثقافية التي تدل بوضوح على ثراء البيرو المحتمل وعلى مأساته المتجلية عبر التناقض والعنف. وقد أفاد فارغاس يوسا من هذا الواقع المتناقض وحاول أن يجد له معادلاً روائياً في نتاجه فاضحاً بعض الحقائق والمآسي ومعبّراً عن عمق المعاناة التي يكابدها البيرو وشعبه.

الكاتب والمناضل

كان ماريو بارغاس يوسا كاتباً ومناضلاً مثقفاً، هامشياً ورصيناً في الوقت نفسه، يحمل شهادة الدكتوراه لكنه يرفض العيش في برج عالٍ منفصلاً عن الشارع: “إذا كان الأدب هو غوايتي الأساسية، فإنني أرفض فكرة الكاتب المنغلق كلياً داخل نتاجه. إنني أحتاج على الأقل أن تكون لي قدم في الشارع وأن أكون على اتصال مباشر مع “الوحل البشري”، الذي لم يكن يعجب بورخيس”. وهو مبدأ الالتزام الذي طالما دعا إليه بارغاس يوسا، لكنه الالتزام الإنساني العميق لا الدوغماتي الضيق والموجّه. وقد قرأ ألبير كامو وجان بول سارتر وتأثر بهما وكتب عنهما مقالات طويلة، وكتب عن ماركيز صديقه اللدود وناقش الكاتب الألماني غونتر غراس. غير أنه ما لبث أن اختلف مع سارتر حول جدوى الكتابة في العالم الثالث. ويقول في هذا الصدد: “من الصعب جداً ألا يكون كاتب أميركي لاتيني طوال الوقت، حتى في لا وعيه، منصرفاً إلى التساؤل إن كان للكتابة من معنى في مجتمعات تماثل مجتمعاتنا، جوابي هو نعم من دون تردد. أذكر أن صدمة قوية حلت عليّ حين أعلن جان بول سارتر الذي كان له عليّ أثر كبير، عام 1964 أن كتابه “الغثيان” لا يعني شيئاً أمام طفل يموت جوعاً، وخصوصاً حين أضاف: أن أدباء العالم الثالث ينبغي عليهم حالياً أن يهجروا الكتابة لينصرفوا إلى مهن تربوية أو سياسية. لقد كان كلام سارتر مأسوياً وسرعان ما تلاشى انبهاري به. شعرت أن ذلك الموقف هو بمثابة الخيانة القصوى التي واجهني بها شخص علمني أن “الكلمات هي أفعال”، وأننا عبر الأدب نستطيع أن نؤثر في التاريخ إلى درجة تحويله، لكن الشخص نفسه أعلن أنه لا يحق لي أن أكتب ما دامت بلادي في طور النمو. ذلك لم يجعلني أخيب من الأدب بل من سارتر”.

كتبه أغنت المكتبة العربية (صفحة كتب – فيسبوك)

عندما فاز يوسا بجائزة نوبل للآداب عام 2010 بدت هذه الجائزة وكأنها وصلت إليه متأخرة، لكنها وصلت وأدرجت اسمه على لائحة الأدباء “الخالدين “التي كان سبقه إليها صديقه “اللدود “غابريل غارسيا ماركيز. إلا أن يوسا فاز بها في الرابعة والسبعين، وقد وصفته الأكاديمية السوريدية بـ “الأديب الملتزم” الذي “رسم خريطة السلطة” و “صمود الفرد وتمرده وفشله”.

كان لا بد لجائزة نوبل من أن تتوج مسيرة بارغاس يوسا الروائية والسياسية أو النضالية بالأحرى. فهذا الكاتب جعل من الفن الروائي مرآة للواقع المأسوي الذي عاشته الجماعات كما الأفراد، في عالم لا يخلو من الغرابة هو عالم أميركا اللاتينية الضاربة جذورها في عمق التاريخ والأسطورة في آن واحد. ولم يكن انضمام يوسا المبكر إلى الحزب الشيوعي وانخراطه في صفوف اليسار إلا ترسيخاً للمواقف المثالية والأفكار العالية التي كانت تساوره، لكنه عندما اصطدم بجدار الستالينية سرعان ما انسحب، ملتزماً الفكر اليساري الليبرالي.

ولئن أعجب يوسا كثيراً بالثورة الكوبية وشخصية كاسترو في مطلع حياته الأدبية والنضالية، فهو ما لبث أن شعر بالخيبة إزاء الأعمال الشنيعة التي نجمت عن الثورة بعد تحولها إلى مؤسسة وأيديولوجيا. وانطلاقاً من هذا الإخفاق الثوري راح يوسا يشتق لنفسه سبيلاً، جامعاً بين الالتزام بمفهومه السارتري والحرية والعدالة. وقد التقت هذه العناصر في صميم عالمه الروائي، المرتكز إلى الواقعية والمنفتح على المخيلة والفانتازيا. ولعله في هذا المسلك لم يكن غريباً عن تيار “الواقعية السحرية” الذي هيمن على الرواية الأميركية اللاتينية، لكنه استطاع في الوقت نفسه أن يبني عالمه القائم على التخوم، تخوم الواقع والتاريخ، تخوم الالتزام والفانتازيا والتخييل. وقد ساعدته ثقافته الواسعة وقراءاته الشاملة على بلورة تجربته ومدها بالنسغ الفكري أو الفلسفي، وبالعمق الوجداني أو الحدسي. فهو قرأ بنهم فلوبير وجوزف كونراد وفرجينيا وولف وهنري ميللر وتوماس مان وأندريه مالرو وسواهم.

كتاب “يوميات العراق” لم يترجم إلى العربية (امازون)

ولم يكن من المستغرب أن تصنف أعماله ضمن “المدرسة الكلاسيكية المعاصرة”، فهو طمح فعلاً إلى كتابة رواية شاملة تنصهر فيها الأنواع والتيارات والمواقف والرؤى. وعندما نشر يوسا روايته الأولى “المدينة والكلاب” في السادسة والعشرين من عمره استطاع أن يلفت النقاد والقراء، وقد لاحت في هذه الرواية معالم مشروعه الروائي الهادف إلى استعادة صورة وطنه البيرو في تناقضاته الكثيرة، اجتماعياً وسياسياً. ثم توالت أعماله البديعة التي كان ينتظرها القراء في البيرو وفي أميركا اللاتينية، وقد بلغت حتى الآن نحو عشرين رواية، علاوة على الكتب الأخرى.

واللافت أن يوسا لا يعتمد نموذجاً روائياً واحداً ولا مقاربة روائية واحدة، بل أن أجواءه متنوعة ومتعددة، وتتراوح بين السرد الذاتي والتأريخ والمذكرات والفانتازيا والهجاء والحفر في الذاكرة الجماعية المجبولة بالأساطير والحقائق. وبدا متأثراً بمدرستين روائيتين، أولاً مدرسة الروائي الفرنسي فلوبير، الذي جسد نموذجاً للأدب بوصفه مهنة، واستخدام الواقع بوصفه منبعاً عميقاً، يتم فيه العثور على قضايا وموضوعات أساسية (رداءة الإنسان، والعنف والجنس)، وجسد أيضاً نموذجاً للروائي الذي يركز على البنية السردية الصارمة والراوي غير المتأثر بالحقائق المروية… وثانياً مدرسة فوكنر، سواء من حيث الموضوعات والإعدادات، والمميزات الشكلية، وخصوصاً تعدد المنظورات، والقفزات الزمنية، واستخدام رواة متعددين بدلاً من الراوي الواحد الكلي العلم، وحجب المعلومات، واستخدام القصص الموازية…

يوسا ورواية الديكتاتور

كان يوسا واحداً من الروائيين الكبار الذين كتبوا رواية “الديكتاتورية” في أميركا اللاتينية واستوحوا شخصية “الديكتاتور”، ولعل روايته “وليمة التيس” من أجمل الأعمال في هذا الميدان. ففي هذه الرواية يسترجع يوسا عبر ذاكرته وبعض الوثائق ومن خلال مخيلته الرهيبة شخصية الديكتاتور رافايل ليونيداس تروخللو الذي هيمن على جمهورية الدومينيكان قرابة ثلاثين سنة وجعل منها “ملكية” خاصة قبل أن يقتل عام 1961.

في عام 1990 ترشح يوسا إلى الانتخابات الرئاسية في البيرو لكنه مني بالفشل، وكانت خسارته تلك أشبه بالهزيمة التي حلت بالمثقفين والمناضلين الليبراليين في أميركا اللاتينية. ولم يلبث يوسا من ثم أن هاجر البيرو وحصل عام 1993 على الهوية الإسبانية التي وجد فيها منفذاً إلى “المواطنية” الأوروبية.

يوسا بريشة لويس غرانينا (صفحة يوسا – فيسبوك)

ظل ماريو بارغاس يوسا مثابراً على التزامه “الإنسانوي “وعلى يساريته المثالية، وانكب في السنوات الأخيرة على كتابة مقالات سياسية تناصر الأقليات والجماعات المضطهدة في العالم. وزار بغداد وكتب انطباعات بديعة حملت نظرة نقدية إلى الحالة العراقية ما قبل الحرب وما بعدها.

بدت رواية يوسا “وليمة التيس” واحدة من أهم الروايات التي تستوحي شخصية رافايل ليونيداس تروخللو ، أحد “الدكتاتوريين” الذين حكموا بلدان القارة الأميركية اللاتينية، فهذه الشخصية النموذجية يصعب استنفادها مهما كثرت الروايات عنها. وإن كان من تشابه بين الشخصيات الدكتاتورية التي عرفها تاريخ القارة الحديث فما يميزها هو إغراقها في الفانتازيا واللاواقعية اللتين تحاذيان واقعيتها أو حقيقتها التاريخية.

دكتاتور يوسا، رافايل ليونيداس تروخللو، ليس غريباً عن سائر الطغاة الدكتاتوريين المستبدين الذين حفلت بهم الرواية الأميركية- اللاتينية التي سميت بـ “رواية الدكتاتور” ومن روادها باستوس وكاربنتيه وماركيز واستورياس وفونتس وسواهم. وإن كتب هؤلاء الطغاة أبشع الصفحات في تاريخ القارة وأشدها عسفا وقسوة فالحسنة اليتيمة التي ندت عنهم هي مساهمتهم غير المقصودة في خلق رواية جديدة هي “رواية الدكتاتور” التي يكاد ينفرد بها الأدب الأميركي- اللاتيني الحديث. بعض الآداب عرفت مثل هذا الأدب الذي يستوحي الشخصيات المستبدة، لكن “رواية الدكتاتور” استطاعت في القارة الأميركية- اللاتينية أن تؤسس حركة أو تياراً مستقلاً كنوع أدبي.

ولعل تنبؤ سيمون بوليفار القائد والسياسي و “المحرر” قبل أشهر من موته عام 1830 بـ “وقوع أميركا- اللاتينية بين أيدي طغاة من كل الألوان والأعراق “كان حقيقياً وصحيحاً جداً. ولن تمضي أعوام قليلة حتى يصدر الروائي الأرجنتيني إستيبان أشفيريا روايته “المذبحة” التي كتبها بين عامي 1838 و1840 وفيها يصف بوينس آيرس تحت حكم الدكتاتور روزاس. وغدا هذا الروائي أول من جمع بين الواقعية الفجة والفانتازيا ليفضح المنطق العبثي للسلطة المطلقة الذي كان قادراً على تبرير الرعب والقتل والتعذيب.

يسترجع ماريو فارغاس يوسا عبر ذاكرته وبعض الوثائق ومن خلال مخيلته الرهيبة شخصية الدكتاتور تروخللو الذي هيمن على جمهورية الدومنيكان قرابة ثلاثين سنة وجعل منها “ملكية” خاصة قبل أن يقتل في عام 1961. وعلى غرار الطغاة الأميركيين- اللاتينيين يبدو الدكتاتور شخصية طريفة بامتياز: طاغ دموي، ذو شارب هتلري، يصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري ويفرض على الإعلام أن يسميه “المفضل”. ثم لا يلبث أن يعين ابنه كولونيلاً في التاسعة من عمره ثم جنرالاً في الثانية عشرة في احتفال رسمي حضره سفراء الدول الأجنبية… ولم يكن الدكتاتور ينثني عن فض بكارة الفتيات العذراوات اللواتي كان أهلوهن يقدمونهن له تكرمة.

إنها “رواية الدكتاتور” تعيدها إلى الذاكرة رواية فارغاس يوسا “وليمة التيس” معيدة في الحين عينه صورة تلك الشخصية التي ما زال طيفها يتردد وسع القارة الكبيرة.

عراق صدام والاجتياح الأميركي

في عام 2003 وتحديداً في 25 يونيو (حزيران) قام يوسا بزيارة تاريخية إلى العراق عقب سقوط نظام البعث وغداة الاجتياح الأميركي، وقد رافقته فيها ابنته المصورة مورغانا. ذهب إلى العراق ليكتب سلسلة من الريبورتاجات لجريدة “الباييس” الإسبانية يكشف فيها ما أحدث الاجتياح من فضائح ومساوئ وأضرار، وراح يجمع شهادات حية، وجاب مناطق عدة انطلاقاً من بغداد مثل النجف وكردستان وسواهما. ونجم عنها نص بديع عنوانه “يوميات العراق” لم يترجم إلى العربية على خلاف رواياته التي كان صالح علماني أبرز من نقلها إلى العربية. وفي عام 2006 قام يوسا بزيارة إلى سورية والأردن ولبنان، ملبياً دعوة معهد “ثرفانتس”، وبدت هذه الرحلة مختلفة عن أسفاره الكثيرة التي يقوم بها في أصقاع العالم. هذا الكاتب المتخصص في فضح “الديكتاتوريات” لم يجد في البلدان الثلاثة ما وجد من آثار “الديكتاتور” المخلوع في العراق، لكنه اكتشف ثلاثة نماذج سياسية يختلف واحدها عن الآخر اختلافاً واضحاً تمام الوضوح. وآثر ألا يكتب عن الديكتاتور البعثي حافظ الأسد، علماً أنه وجد فيه ملامح الطاغية. تلك الزيارة كانت شبه شخصية وأقرب إلى الرحلة الاستكشافية للمدن والمناطق، وقلل يوسا خلالها من اللقاءات، خصوصاً الصحافية، مكتفياً بإلقاء محاضرتين أو ثلاث في البلدان الثلاثة.

اندبندنت