يحفل ديوان الشاعرة السورية فاتن حمودي “طائر في الجهة الأخرى”، الصادر عن “دار رياض الريس” بقدر كبير من الشجن، مثل “غيم يلامس الأرض”، يحضر بكرم، كأنه مطر الربيع، وهو يهطل بغزارة. شعر طازج مكتمل الأركان في المبنى، وفيما يذهب إليه المعنى، وهو يتقصى الخراب الذي أصاب البلد، لا ينفد منذ القصيدة الأولى، وحتى ختام العمل. يبدو النص للقارئ بتمعن أن الكاتبة أرادت أن تنشر كل ما تراكم من انكسارات وآلام، وأن تشهر ذلك مرة واحدة، بعد أن أوصدت عليها الأبواب. أرادت أن تحرّر ما اختزنته في أعماق خزائن النفس السرية من كلام وصمت، ولم تسمح له بأن يتسرب إلى الخارج. كتمته كي لا يفقد بريقه الأول.

تكتب فاتن حمودي قصيدة ذات مواصفات خاصة، هي أقرب إلى عوالم جيل الثمانينات في قصيدة النثر السوري لجهة القاموس والجماليات، لكن البنائية التي ينهض عليها الديوان تبدو مبتكرة، ومشغولة بحرفية مدروسة ورحابة، يظهر فيها النحت وتختفي العفوية كليا، ليس هناك مجال للمصادفة، بل تطل نكهة العمل الدؤوب من كل قصيدة، تركيز على قدر عال، وعناية وحب للعمل وإخلاص كالذي يمتاز به المعماريون، الذين يبجلون الصنعة، وينفقون جهدا كبيرا في تجويدها وتجميلها وتخليصها من النتوءات، لتبدو ذات ملامح واضحة، مركبة اجتماعيا ونفسيا وسياسيا.

لا تبحث الشاعرة عن زمن ضائع كما تقول في مستهل الديوان “الأبدية أنت وأنا”:

كل النَّوافذ ّ إليك

في هذا الخريف

تتساقط ُ سنوات عمري

في الجهة الأخرى طائر.

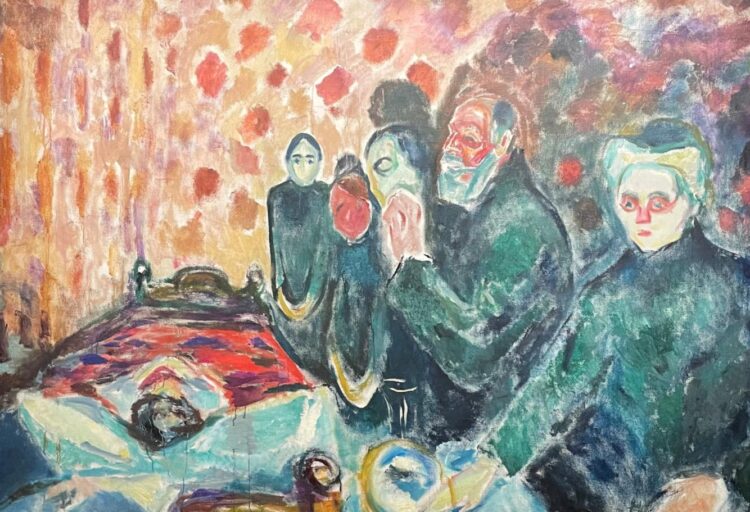

غنائية في الشكل تعمل على توليد كيمياء لغوية، تميل إلى التجريبية، التي تنتمي للشعر أكثر من القصيدة. شعر يتدفق، ويستغرق في تعقب مجرى مظلم في وصفية تبتعد فيها الشاعرة عن مركزية القصيدة، وتسعي بإرادتها إلى تدمير البؤرة وكسر البوصلة واقتياد نصها إلي مجاهيل الكتابة. تداخل صريح بين الغناء والتأمل، يتقاطع مع البناء الدراج في قصيدة الثمانينيات ما بين الشخصي والعام لتشكيل ذاكرة متداخلة، تمثل شهادة حية على مشهد لا يكاد يستقر. احتفال واضح باللغة، التي تريد أن تقول كل شيء مرة واحدة، وأن ترجع إلى ذاتها في الجملة صورة وايقاعا وتركيبا. شعر فحسب، ليس سوى الشعر، ومطر يوم الأحد، وأفكار تتوالد باحثة عن قصائد، تجعلها تحلق لتدنو من الغيم، تعد النجوم، لا يراها الزمن ولا تراه. هناك تقف الشاعرة في مهب الليل الطويل، منصرفة إلى تأثيث نصها الخاص، تحت بصر وسمع، وفي حب، هذا الكائن، الذي يمثل كمالاً، بلا نقصان في حضور، أو صفة أو إيحاء، هو الإلهام في زمن الجفاف، والحب الساكن في ذاكرة التفاصيل وداخل الشرايين، الحارس من لعنة الخراب القادم من أبواب دمشق السبعة. وعلى هذا المنوال ذهبت الشاعرة بعيدا في نصوص تأملية، “تحصي الوجوه الغائبة”.

تقوم القصيدة على محورية ضمير المتكلم الرائي المستشرف، وهو يوجه كلامه للآخرين، وقد تبدو هذه التقنية معهودة في كثير من شعر الحداثة. لكن هذا الاعتياد يصح على القصائد التي تقوم عليه تماماً. أما في قصائد حمودي فلا تستمر هذه التقنية ولا تستغرق النص إلى آخره، بل تتجاوزها إلى جملة أخرى يبدأ منها النص. لا يأتي الطائر من جهة واحدة، ولا يرجع إلى المكان ذاته، إنه يسافر كي لا يجف حبر القصيدة، يحلق على اتساع فضاء المعنى والحرية. هو الصورة الأخرى، وصدى كل ما حدث في دمشق التي خربها الطغيان.

تسافر الشاعرة في عوالم سورية، تحضر فيها بقوة أصداء الخراب، الذي أصاب هذا البلد في العقد الأخير، من جراء حرب النظام السابق على الشعب، الذي ثار مطالباً بالحرية والكرامة، يتسع الألم ليضيق طريق دمشق، و”لم يعد شيء على حاله.. الدمية تقرأ الحرب”. شواهد الموت وما خلفته الحرب، وتلك المسافة بعيداً عن المدينة التي شهدت ولادة أحلامها الكبيرة، وتفتح ذاتها مثل شجرة توت شامي، قبل أن يحترق البلد ويفرغ العمر، يتجوف، يطفو في الغربة مجردا من حلاوته، حتى صار النهر يشق طريقه بين زهور الدماء.

لغة ذات مواصفات خاصة، قاموس يخصها وحدها، لا تستعير من أحد، هي تشبه شاعرات أخريات نجحن في أن يقاومن سطوة وإغراء نص الزوج الشاعر الذي يقف على الجهة الأخرى من نهارها، كما هو حال مواطنتها السورية الشاعرة سنية صالح زوجة الشاعر محمد الماغوط، الذي أثر بأجيال شعرية عربية، لكن تلك الشاعرة التي عاشت معه تحت سقف واحد، وشاركته المرارة والتشرد والنفي، نجحت بتهريب قصيدتها بعيدا عنه، وهذا هو حال فاتن مع زوجها الشاعر حسان عزت صاحب الصوت الخاص في جيل السبعينيات الشعري بسوريا، والمجدّد بقصيدة النثر، ومالك لغة خاصة وصورة شعرية ذات تأثير لا يخطئ. ويظهر هذا الجهد في نصوصها وهي تحاول التفلت من أسر إغراء من الصعوبة مقاومته.

في الجانب الآخر من الديوان “النهار مزهرية ورد على طاولتي”، متابعات لأحوال ليليليت كلوحة اغريقية، تترك الليل وتسير حافية مثل غجر الأرض تذهب إلى الغناء، لكن الليل على طرف قمر يبكي، حيث لا زمن في هذه الصحراء، ليس سوى الطائر يخفق على النافذة، بينما يصفر القطار على الجهة الأخرى، حيث لم تبق سوى اللغة كمنفى ووطن نهائي.

*المدن