يُصاب أحدهم فجأة بالخيبة والإحباط الشديد. التيار/ الحزب/ الفكر الذي انتمى إليه تحوّل، مع الأيام، إلى نظام للاستغلال الطبقي، وهو الذي كان ينادي بالاشتراكية، أو إلى تجزئة البلاد وتفتيتها طائفيا واجتماعيا، وهو الذي كان يناضل لتحقيق الوحدة العربية، أو إلى آلة قتل وميليشيا طائفية، بعد أن كان يتوقع منها إعادة حكومة إسلامية راشدة، أو إلى طغمة من حكم اللصوص والاستتباع الكلبي للشركات الخارجية، بعد أن كان يطمح إلى حكم ديمقراطي ليبرالي، وأن هذه المنظومة التي ساهم في إنشائها تحاول، فوق كل ذلك تدمير مبادئه وإنسانيته، وإذا اختلف معها، تعمل على سجنه وتعذيبه وتصفيته فيزيائيا.

تبدو حكاية سارة وين ـ ويليامز، التي صدر كتابها «بشر عديمو الاهتمام»، نموذجا أمريكيا شائقا لحكاية كثيرين من أمثالنا، من «العالم الثالث»، ممن انضموا في ريعان أحلامهم، ومقتبل حيواتهم لحركات سياسية أو اجتماعية أو فكرية مدفوعين بأمل عارم في تغيير العالم.. باستثناء اكتشافك أن هذا النموذج الأمريكي والأيديولوجيا الجديدة، التي انتمت ويليامز إليها، والتي هي مجرد شركة لوسائل التواصل الاجتماعي، صارت أيديولوجيتك أنت أيضا، وأنك حتى لو تيقّنت، من أن هذه الشركات تتربّح من توسّع الضغائن والأحقاد الطائفية والقومية المنفلتة من عقالها في بلداننا، وأنك ستكون بذلك مشاركا، مباشرا أو غير مباشر، في تعزيز هذه المنظومة الجديدة، رغم تكشّف أشرارها الهائلة، فإنك لن تستطيع، بأي شكل، الفكاك منها!

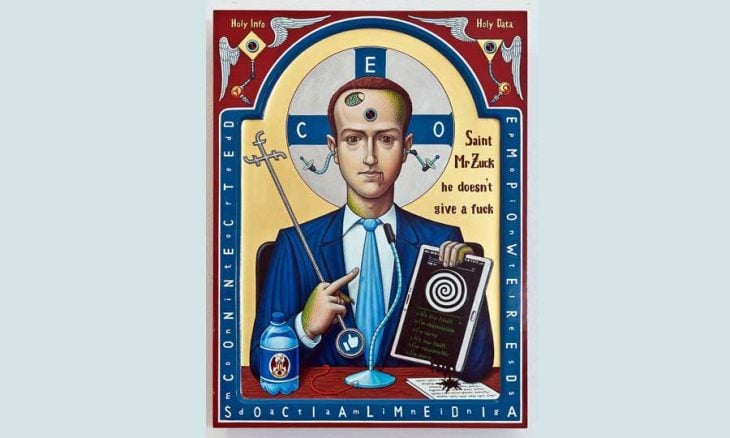

تحوّلت «آلهة أمريكا» الجديدة من الشركات العملاقة، ميتا (مالكة فيسبوك وواتساب وأنستغرام)، وغوغل، ومايكروسوفت (وصاحبة شركة «اوبن أي آي» الرائدة في الذكاء الصُنعي)، وآبل، وأمازون، و»إكس» (ضمن مجموعة الملياردير الأغنى والأكثر سطوة أيلون ماسك)، إلى ديانات فائقة عابرة لكل الديانات والقوميات والأيديولوجيات، بحيث ينتمي إليها كل البشر، ولا يستطيعون الفكاك عنها.

بدأت ويليامز العمل في فيسبوك عام 2011، وستسجّل في كتابها المذكور، تطوّر الشركة إلى شبكة نفوذ عالمية، قادرة على تغيير سير التاريخ عبر حسم نتائج انتخابات (راجع مثلا مقالة مجلة Wired: كيف جعلت فيسبوك ترامب يربح الرئاسة)، وعلى تحويل يأس المراهقين إلى أرباح عبر بيعهم منتجات تجميل، والأهم، بالنسبة لبلادنا المتهتكة سياسيا، كيف تزداد أسهمها ارتفاعا بقدر تصاعد أشكال الكراهية والسعار الطائفي وموجات العنف، وصولا إلى المشاركة الضمنية في الإبادة؟

في فترة «الإيمان» و»الانغماس» تحكي وليامز عن كم هو مثير ومهم نشر هذه الأداة حول العالم لتحسين حيوات البشر. كانت الفتاة القادمة من نيوزيلندا، على حد تعبير الصحافي البريطاني ستيوارت جيفريس، ترتّل من الإنجيل العلماني لفيسبوك، قبل أن تكتشف أنها انتمت إلى طائفة شيطانية! الأداة التي كانت الكاتبة تتحدث عنها هي مبادرة مارك زوكربرغ المسماة إنترنت. أورغ، التي أعلن أن مهمتها إيصال الإنترنت إلى البلدان الفقيرة، مثل ميانمار. كان الوصول إلى الإنترنت يتم عبر إنشاء حساب على فيسبوك، لكن ما حصل فعلا، كما اكتشفت ويليامز، هو أن الأمر لا يتعلق بأي حسّ أخلاقي لدى زوكربرغ، وأن الوصول لإنترنت لم يحوّل فقراء ميانمار أو نيبال أو الكونغو الديمقراطية إلى مواطنين عالميين، بل ساهم في تقديم نسخة بائسة من الإنترنت إلى ثلثي سكان العالم.

يقول روجر ماكنامي، الخبير في شؤون وادي السليكون، وأحد من استشارهم مارك زوكربرغ في بداياته، في كتابه، «زوكد: الإفاقة على كارثة فيسبوك» إنه انتبه منذ عام 2016، إلى أن بعض «الفاعلين السيئين» يستغلون تصميم فيسبوك للإضرار بأشخاص أبرياء أو حتى قتلهم، وأن الشركة تساهم في تقويض الديمقراطية الأمريكية بسبب قرارات تتعلق بالأرباح. حسب ماكنامي، فإن الشركات الكبرى، وعلى رأسها فيسبوك وغوغل، تستخدم تقنيات ذكية تستغل الثقة التي يمنحها إياها المستخدمون لاستغلال المظاهر الأضعف في النفس البشرية، وأن الأمر يدور حول الامتيازات والسلطة والنفوذ.

يلفت النظر، أن ماكنامي، في كتابه الذي صدر عام 2019، يقول إن هذه الرأسمالية التي لا تضبطها قواعد، وأن القيم السلطوية، مضافا إليها غطرسة شركات سليكون فالي، ستؤدي إلى كارثة للديمقراطية، للصحة العامة، للخصوصية الشخصية وللاقتصاد. يتبدّى هذا واضحا في تحالف أصحاب هذه الشركات مثل أيلون ماسك وزوكربرغ مع الساسة من أصحاب النفوذ الهائل في العالم. يشير الكاتب ستيفن بول إلى بضع وقائع في هذا الاتجاه، منها لقاء زوكربرغ بديمتري مدفيديف رئيس وزراء روسيا عام 2012 وطلبه منه أن يجلس قريبا من فيدل كاسترو (رُفض الطلب)، ثم عن لقائه بشي جيبينغ الزعيم الصيني، وطلبه منه أن يعطي اسما لابنه المقبل (لكن شي رفض)، ثم عن تقربه من باراك أوباما إلى أن انتقده الأخير لنشره الأخبار الزائفة على منصته.

سيهبط مستوى «التخديم» الذي تقدمه فيسبوك للأنظمة السياسية، مع تخصيص زوكربرغ طاقما كاملا من شركته للعمل في حملة ترامب، وبعرضه التعاون مع الحكومة الصينية لتعقيم فيسبوك بما يناسب بكين سياسيا، وبدور فيسبوك المشين في ترويج الأخبار الكاذبة، التي ساهمت في جرائم حرب وإبادة ضد المسلمين في ميانمار.

طبيعي مثلا أن يجد السوريون والفلسطينيون واللبنانيون، بعد التطوّرات الأخيرة العنيفة في بلدانهم، في منصات التواصل فضاءات للنقاش، الذي فُتح على أقصاه، فتعاضدت الغرائز المنفلتة إلى أطوارها الدنيا، طائفيا ومناطقيا واجتماعيا وقوميا، مع قرار «أكس» وفيسبوك وقف الرقابة على الأخبار المزيّفة لتفتح خزّانا للعنف المكبوت والقابل للانفجار بأشكال من العنف الأهليّ الفظيع.

ما لفت نظري، في موجات صعود الغرائز والاستنفار العنفيّ هذه، أن بعض أكثر المتحمّسين لخوض الدماء، كانوا من نظرائنا من المنفيين إلى بلدان الغرب، المنضبطين، كما يُفترض، بأحكام القانون، والعارفين، كما يُظن، بأسباب التطوّر والتقدم والحضارة ومكاسب الديمقراطية والحوار. أحد هؤلاء، قام بعد حادثة قُتل فيها بعض منتسبي «الأمن العام» السوريّ في مناطق الساحل، إلى الدعوة صراحة إلى مجازر طائفية ضد العلويين. شهدنا بعد ذلك معركة الفلول للسيطرة على مناطق الساحل، ثم حصول تلك المجازر المدعوّ إليها فعلا وإعلان صاحبنا، وكثيرين، تأييدهم الصريح لها. شهدنا في المقابل، أشكالا من الدعوات الطائفية – الإجرامية، من الأطراف التي أصابتها أحوال المظلومية، تضمنت مناشدة فرنسا، ثم إسرائيل، التدخل وإعلان «جمعيات علوية» في أوروبا، وكان آخرها، وأكثرها كاريكاتيرية، إعلان رامي مخلوف، ابن خال الأسد سيئ الصيت، تحشيد 150 ألف مقاتل والمطالبة بحماية غربية للعلويين.

تابعت أيضا، بحزن، طفرات طائفية لم أتوقعها، من بعض من يقيمون في أوروبا ممن كانوا أصدقاء، ثم تحولوا فجأة إلى «سوريين بيض» لا تسترهم شعارات العلمانية المرفوعة، عن إبداء الرغبات المكبوتة في اعتبار إسرائيل قدوة يمكن احتذاؤها والتباهي الاستسراري بـ»الطيران الدرزي»، على حد قول السياسي اللبناني المبتذل دائما وئام وهاب، ليتكشّف فجأة أن الجمهور العام في المنافي والأوطان، منهمكون فعلا في المشاركة في إبادات معلنة أو مستترة، قدوتها المذبحة الإسرائيلية في غزة، فيما تزيد مليارات زوكربرغ وماسك وترامب ويتابع الجميع تقليب فيسبوك واستخدام واتساب وانستغرام واكس.

*القدس العربي