سوسن إسماعيل

ناقدة أدبية وشاعرة سورية، نشر لها دراسة عن القاص السوري زكريا تامر/ تحليل نصي لـ “ربيعٌ في الرماد”، وهذه الدراسة جزء من كتاب نقدي بعنوان قيد الإنجاز (التابوهات في النّصّ الروائي/ قراءة نقديّة في ثلاث روايات للكاتبة السورية سمر يزبك).

أوراق- العدد10

أوراق الدراسات

“لبُّ أيّ رواية هو ما تقولهُ عن الحياة”

أرنولد كيتل

توصيف الرواية:

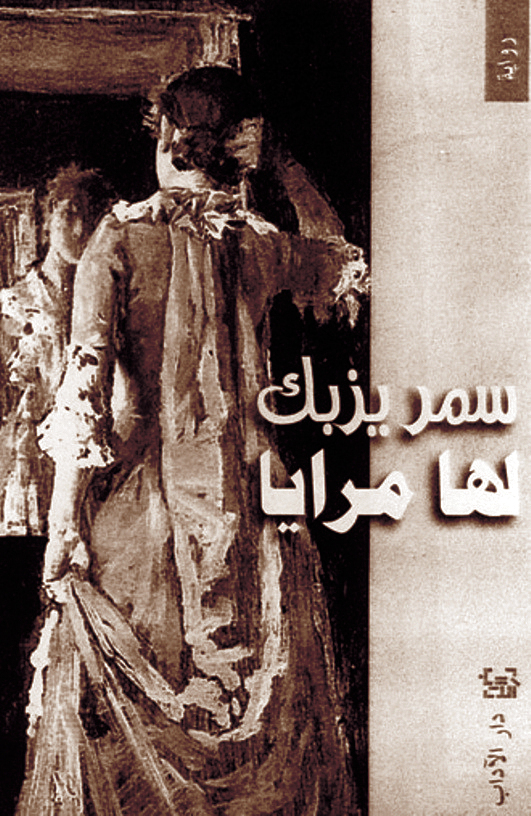

سمر يزبك /الروائية السورية/ في نصها الروائي الموسوم “لها مرايا” تُغامر في حقل السرد عن جملة من الموضوعات الكامنة، التي انتظمت خلف عنوان دالّ: “لها مرايا”، وبحضور زاخم لجملة من الأحداث المؤلمة التي مرت بها حياة الشخصية المركزية “ليلى الصاوي ـ الممثلة ــ العاشقة، الباحثة عن الحب والجمال والوجود في حيواتها المتعددة وخلال مسيرة لم تمثل فيها إلا الضحية في كل هذا الخراب ـــ إزاء سعيد ناصر ـ الضابط، العاشق في محاولة لإبراز جدلية العلاقة بين الحاكم والفرد/ السلطة والشعب وتعرية وجوهها المختلفة.

(ليلى الصّاوي) التي بعد وفاة جدّها؛ غادرت مع أخيها (علي) القرية باتجاه العاصمة ـ دمشق ـ ليتابع (علي) دراسته في كلية الطب؛ ولكن ميول (علي) اليسارية تفضي به إلى السجن؛ وتبقى (ليلى) وحيدة في ضجيج المدينة الكبيرة بعدما انفضّ جميع الأصدقاء من حولها؛ لتتجه بعد ذلك إلى التمثيل، وتحققُ الشهرة التي كانت تحلمُ بها، حتى تلتقي مصادفة بابن قريتها (سعيد ناصر ـ ضابط الأمن)، ليكون اللقاء المُنتظر، وبداية حلم كان يراودها منذ زمن بعيد، بداية لنهاية حبّ قديم يتجدد في كلّ حياة، ولكنها على يقين تام إنه حُبّ الهزيمة، ولكنها لا تستطيعُ أن تتجاوزه فهو قدرها، كما هو قدر (سعيد ناصر) أن يستمعَ لحكاياتها عن حيواتها الماضية، ليبدأ صراع الحب المُتزامن مع الاعتقالات والتعذيب، الذي يمارسه رجل الأمن (سعيد ناصر) بأقرب الناس من الطائفة؛ حتى نشهد السقوط المدوّي أيضاً للشخصية المحورية للحدث الروائي؛ بعد فقدانها لنجوميتها وشهرتها.

سمر يزبك في هذا النصّ الروائي تقدم صوراً من الحياة عبر حكايات؛ بعضها مُغيّب من الماضي فتحملها إلى الواجهة الأدبية المعاصرة وذلك من خلال عدة شخصيات؛ يدور بينها صراع الحبّ والسلطة، حيثُ تحاولُ الكاتبة البحث في الجانب الميثولوجي (التقمص)، وذلك من خلال البعد الاجتماعي للشخصية الرئيسية “ليلى” ابنة الجبل والتي تزعم أنَّها عاشت عدة حيوات، وعلاقة هذه الشخصية المحورية مع الشخصيات في الرواية، وإبراز بعض التناحرات المذهبية الدائرة في فترة تاريخية تزامنت مع الحكم العثماني.

رواية “لها مرايا” محاولة لإثارة الأسئلة حول فكرة التقمص لدى الطائفة العلويّة، والنبش في مجازر قديمة تعرضت لها، فضلاً عن استرجاع للمظلومية التي عانتها وتعرضت لها هذه الطائفة للواجهة؛ من خلال توليفة معرفية ـ تاريخية وسياسية ـ عايشتها الطائفة تحت وطأة جملة من الأحداث والأمكنة، تمهدها بإعلان موت (الرئيس) وتزامنه مع خروج (ليلى) من السجن؛ لتبدأ عملية السرد وذلك من خلال استرجاع وكسر للزمن، فكان الزمكان في النّصّ الروائي مختلف ومتصاعد ومتغير (دمشق، حلب، الساحل، الجبل، انطاكية، ….إلخ)، وشخصيات متعددة ذات علاقات متشابكة.

الروائية ربما حاولت/ أو أجازت لنفسها، أن تكشف فشل السلطة في الحبّ، والفشل الذي يلاحقُ كلّ من يجيزُ لنفسه الوقوع في حبِّ السلطة، ليقع بعد ذلك في دهاليز فسادها، من خراب وسجن وآثام وافتقاد الفرد/ الشعب القدرة على اكتساب الذات والكرامة أمام تكريس متعة الحاكم المستبد. “لها مرايا” رواية غير تقليدية وغير مُعتادة، ربما يُشكّل العمل الروائي المُختلف لسمر يزبك، وذلك من خلال جرأتها في تناول جوانب تُعد إشكالية في التطرق إليها لدى الفرد السوري خاصة والعربي عموما ولاسيّما قبل الربيع العربي وثوراته.

توطئة:

ستحاول هذه القراءة مقاربة الرواية عبر الإحاطة بالعنوان الرئيسي وعلاقاته مع العناوين الفرعية والمتن النّصي وكذلك مع البداية والنهاية؛ وعلاقته مع عناوين أخرى تواردت في مجال الإبداع الروائي على صعيد التناص الخارجي، وذلك للإمساك بالدلالات المخفية للنّصّ الروائي وكيفية اشتغال العلامات النّصيّة اعتماداً على علامة العنوان بوصفها العتبة النّصية والعلامة الرئيسية الأولى في التلقي.

أولاً ــ التعريف بالعنوان ووظائفه ودوره في المعرفة بالنّصّ:

في هذا الحقل سنحاول التمهيد للعنوان من حيث التعريف به وبوظائفه التي يتوفر عليها في الاتصال الأدبي وبعد ذلك ننتقلُ إلى الدراسة التطبيقية لدراسة الأبعاد النحوية والدلالية والبلاغية؛ وذلك بقصد الكشف عن أسرار العنونة والوظائف التي ستظهر من خلال تحليلنا لهذه المستويات وما إذا كان العنوان يشتغلُ لحسابه الخاص، أي هل سيُحققُ شعرية فنية وجمالية أم سيكون خلاف ذلك.

1 ــ العنوان لغةً واصطلاحاً:

العنوان في اللغة هو “الأثر والوسم والقصد.”[1]. أما اصطلاحياً فيمكن القول:إن دراسة العنوان أو تناول العنوان كعلامة سيميولوجية؛ من الأمور المهمة في الاقتراب من العمل الأدبي، وقد أشار إلى ذلك جيرار جينيتحيثُ اعتبر أن العنوان أهم عناصر النصّ الموازي. أما رولان بارت فيقول: “العناوين عبارة عن أنظمة دلالية سيميولوجية، تحمل في طياتها قيما أخلاقية واجتماعية وايديولوجية”. يُشكل العنوان أهم المفاتيح الفنية لسبر أغوار النصوص الأدبية، “لأن المعرفة بالنصّ تتشكل ابتداءً من العتبات التي تحفُّ بـ “النّصّ”، والعنوان من أهمها على الإطلاق، فهو النواة التي تمتدُّ نصّاً، أو يتبأرُ فيها النّصّ أو ـ من قبيل الندية ـ تتوازى مع النّصّ نصّاً، تقيمُ معه بروتوكولات وعلاقات مختلفة ومتنوعة”[2]، فالعناوين تلعبُ أحياناً الدور الأكبر في التواصل والتداول أكثر من النّصّ الأدبي ذاته؛ فقلة يقرؤون النّصّ؛ ولكن الكثيرين من القراء يقرأ العناوين ويُبهر بها. في هذا السياق يمكننا اعتماد تعريف “ليو. هوك” الذي يُعرَّفُ العنوان بالقول هو: “مجموعة من الدلائل اللسانية (….) تصوّر، وتعيّن، وتشير إلى المحتوى العام للنّصّ”[3]، فالعنوان يُشكلُ العتبة النّصّية المهمة للقراءة التأويلية؛ وذلك عندما تلعب دور إلغاء المعنى الواحد؛ أو اللون الواحد؛ فليس ثمّة مساحة سوداء ولا بيضاء مُطلقة، طالما “العنوان” يملك القدرة الكافية لانتشاء الدلالة في الزاوية الرمادية.

2 ــ وظائف العنوان:

ويبقى العنوان المؤشر الرئيسي في إنتاج النّصّ الأدبي، لذلك يتمتع بجملة من الوظائف:

1 ــ الوظيفة التعيينيّة/ التسمية:

“العنوان” يغدو ـ كما أشار خالد حسين “العنوان علامة سيميائية، تُمارسُ التدليل”[4]؛ فـ تسميّةُ ـ “عنونة” ـ النّصّ هو جدولة وحفظ للنّصّ الأدبي من الاندثار؛ ومنحُ الهويّة المعرفيّة للنّصّ، فيُشكّلُ العنوانُ ـ “العتبة النّصيّة الأولى” ـ المنارةَ لبرج يسترشدُ به “البحّارة ـ القرّاء” لاجتياز عتمة نصّ مقبلين عليه، فـ “النّصّ لا يكتسبُ الكينونة، ويحوزها في “العالم” إلاّ بالعنونة، هذا الحدث الذي يجعلُ المكتوب قابلاً للتداول والحياة، ومن هنا خطورة “العنوان” وقوته في الفتك بالمجهول والعدم وإنجاز الحضور”[5]، فالوظيفة التعيينيّة يمكنُنا اعتبارها الوظيفة الأهم.

2 ــ الوظيفة الإيحائية:

العنوان الإيحائي هو “العنوان” الذي يُبعدُ القارئ عن سُبل الاستكشاف السريع، فلا يجدُ القارئ نفسهُ أمام نصٍّ اعتياديٍّ، فلا لذّة للنّصّ دون تأويل يُغرقُ قارئه في عوالم غير مألوفة، فالإيحاء يمنح النص انفتاحاً في القراءة النقدية. من هنا خطورة وأهمية الوظيفة الإيحائية، حيث يتخذ العنوان دور الرمز في بثَّ الإيحاءات في التلقي.

3 ــ الوظيفة الوصفية:

هي الوظيفة التي “يستعملها العنوان ليقول بها شيئاً عن النّصّ”[6]، أي لا يمكنُ أنْ نقدمَ أو نقرأ عملاً أدبياً دون حضور فعّال لهذ الوظيفة، وهي التي من خلالها يلجُ القارئ النصّ قبل أن يُقلبَ في صفحات العمل الأدبي، ويؤكد جينيت على أنها وظيفة مهمة جداً في العملية التواصلية ولا يمكن الاستغناء عنها، فـ “العنوان” هنا يقدّمُ لنّصّهِ جملة من الأفكار التي ربما لاحقاً قد تُخيّبُ ظنّ القارئ أو الباحث؛ فهي بمثابة الجدار الحامي للنّصّ الأدبي والدفاع عنه عند اللزوم، وقد أشار إمبرتو ايكو إلى هذه الوظيفة وعدها مفتاحاً تأويليّاً “للعنون”،

4 ــ الوظيفة الإغرائية:

ربما هي الوظيفة الأهم والأخطر في القراءة النقدية للعنوان؛ وذلك عندما يتمكنُ العنوان من جذب القارئ للنّصّ، وذلك لأنَّـ “العنوان” هو مجموعة من العلامات اللسانية (….) التي يمكنُ أن توضع على راس النّصّ لتحدده، وتدلُّ على محتواه لإغراء الجمهور بقراءته”[7]، فـ “العنوان الإغوائي” هو الذي يُعرضُ دون تصريح أو كشف عن خفايا أو مقاصد؛ ليترك القارئ يسبحُ في عوالم من الدلالات والتفكيك للمعاني، فـ “العنوان” يقدمُ للقارئ الحدس الأول لما سيقرأه لاحقاً، ومن خلاله ربما يتشكّلُ لديه بمثابة تمهيد لما سيكتشفه أو ما ستدور حوله الأحدث، وذلك اعتماداً على جملة من التفاصيل المهمة التي تلعبُ دوراً في القراءة والتحليل الأدبي.

ثانياً ــ العنوان واشتغالاته الخاصة:

لقراءة هذا العنوان الذي يؤدّي مجموعة من الوظائف التي أشرنا إليها مسبقاً؛ من حيث هو إغوائي نظراً لغموضه، وإيحائي نظراً للدلالة الغامضة المرافقة له، واجناسي لأنّهُ يدل على جنس محدد وهو العمل الروائي، ولكي نقرأ شعرية هذا العنوان من خلال ما تنطوي عليه هذه التسمية/ السيميائية عبر جملة من المقاربات والمستويات الدلاليّة، النّحويّة، والبلاغيّة التالية:

1 ــ المستوى النحوي:

لقراءة نحوية في عنوان “لـها مرايا” ستحاول القراءة دراسة البنية التركيبية في العنوان وذلك من خلال مدى الملائمة اللفظية والارتباط والترتيب بين إجزاء التركيب اللغوي.

ربما يتبادرُ للقارئ عدة أسئلة حول الصيغة النحوية التي اعتمدتها الروائية في كتابة العنوان “لـها مرايا” من حيث محاولتها تغييّب الخبر؟ فلم تذكره بشكل واضح ومباشر؟ إنّما استعانت بالجار والمجرور (= لها)؛ ليقوم بدور الدّال على “الخبر الغائب/ المحذوف”، لأنه من الصعوبة بمكان التخلي عن الخبر في التركيب الإسنادي؛ والسؤال الثّاني: لماذا توسّلت الروائية بشبه الجملة: (الجار والمجرور+ المبتدأ المؤخر) لبناء العنوان؟ كما أن شبه الجملة يُعاملُ في علم النحو والقواعد على أنها جملة تابعة دائماً لما قبلها؛ لتكون الوجه الآخر لمحذوف قصدته الروائية في هذه التسمية، فأخّرت المبتدأ/ المُسند، واستعاضت بالجار والمجرور (لـها)/ المُسند إليه، تعويضاً عن الخبر الكائن/ الموجود أو المحذوف. وهكذا فالبنية النحوية: “لـها مرايا” تركيب ينحاز للجملة الاسمية وذلك لحضور المبتدأ (مرايا)، وكذلك حضور قوي للجار والمجرور (لها)، الذي لعبَ دوراً فعّالاً في تسليط الضوء والكشف عن الوجه الغامض في “العنوان”.

القراءة تجدُ أن البنية النحوية للعنوان الرئيسي “لها مرايا” تقودُ التحليل إلى التالي: فالعنوان تركيب بسيط نحويّاً، ومعقد لما يُخفيه المتنُ وراء هذا العنوان الإغوائي. وهكذا فالعنوان ينحازُ للسهولة والبساطة التي نستنبطها من العنوان ككلّ، ومن السهولة المتوافرة في كل مفردة بشكل منفصل، فالجار والمجرور (لها) يكشف عن التخصيص والتملك (المرايا مُخصصة لها فقط/أو /المرايا ملكيتها/ أو هي تملك المرايا ـ لكائن انثوي فقط، أو بمعنى المعية /مع/ أي /معها المرايا/، كما إنّها أفادت معنى التوكيد، فكان بإمكان الروائية أن تستغني عن حرف الجر، وتضم الضمير “الهاء” إلى “مرايا” وتنجزُ عنوانها باسم “مراياها”، ولكنها فضّلت أن تقوم بعملية تزاوج بين عنصرين (الحرف والضمير)، لتوظيف غاية جمالية وسيميائية.

أما الاسم في العنوان: “مرايا”، فهو جمع لمفردة (مرآة)، وهو المبتدأ /المُسند الذي تقدّمَ على خبره، وعند الـ “مرايا” ينزاح غبار سؤال العنوان ويهدأ. كما تقول قراءة أخرى للعنوان “لها مرايا” بإنّ ثمة تركيب تمييزي في العنوان: فـ “لها” هنا المُميّز و”مرايا” التمييّز، والتمييز/ المُسند هنا نكرة “مرايا” وهذه النكرة أسهمت في إزالة الغموض عما قبله وتحويله إلى حالة من المعرفة من ثمّ التحديد والتسمية والتعيين[8]، فـ “مرايا” بصيغة الجمع تعودُ ملكيتها لـ “لها”، لتمنحها إضافة أخرى للحضور النّوعي، كما أن الإضافة بالضمير “الهاء” أدى وظيفة التعريف والتحديد.

وفي السياق ذاته؛ تجد القراءة في تركيب العنوان أنّ الخبر محذوف أو كائن وموجود في الجملة، وذلك على عدة تقديرات وتأويلات سنذكرها والتي تعود إلى الضمير المؤنث المتصل بحرف الجر(الجار والمجرور)، إذ من المؤكد أن الروائية لم تدونه بشكل اعتباطي، إنما أرادت منه غايات ووظائف، “حيث كان له دور الحامل أو المُناوب عن غياب الخبر، والذي يلعبُ دور المحور ونقطة ارتكاز رئيسية في العنوان، “اللغة قد تستغني عن الفاعل أو المبتدأ أو المفعول به وغير ذلك من المقولات اللغوية ولكنها لا تستغني عن المُسند”[9]، وذلك لأنّ لا قيمة للمبتدأ بحذف الخبر، إضافة للدور الذي تقومُ به في الكشف عن بعض الإيهام والغموض، فالتقديم والتأخير الحاصل في البنية النحوية أعطى للعنوان قيمة، إضافة إلى التركيز الذي سيلتفتُ إليه القارئ بعد تحديد هذا الكائن الحي الأنثوي حقيقة أو مجازاً، كما إنّ حضور المُسند “مرايا”، كعنصر فعّال يشدُّ إليه هو الآخر الاهتمام، وهكذا يشكل العنوان تركيباً تقتضيه إمكانات اللغة في التأليف. إن المستوى النحوي يكشفُ هو الآخر ما يكتنفُ العنوان من الغموض، فيساعد في عملية توضيح المعنى كشريك قوي في فكّ لغز العنوان. يدور هو الأخر بدوره في التعريف والتميّز والتخصيص، فالروائية أجادت في اللعبة النحوية، كركيزة أساسية من ركائز توضيح المعنى، بدءً من لعبة التقديم والتأخير، فتزيد من سطوة الرغبة والتشويق/ التأكيد على أن الخبر يُخشى على حضوره علانية؛ أو ربما مُحتجب لغايات سياسية أو اجتماعية، وقد خصصت الروائية ضمير المؤنث “ـها” العائد إلى الجنس الأنثوي حقيقة أو مجازاً، وذلك في محاولاتها لاقتناص ومحاصرة التأويل عند القارئ، فلا يبتعدُ بمخيّلته بعيداً عن مقاصدها ـ الروائية ـ وتجعله يدور في فلك واحد، وكأنّ الخبرَ محكومٌ عليه بالغياب والاختفاء أو ربما الموت، فحضوره يُقلق وربما يُثيرُ البلبلة؛ وبذلك تُجهز الروائية خيوطها وتتركها للقارئ، ليصول ويجول في تأويلاته، مرّة بينه وبين العنوان، وأخرى بين العنوان والنّصّ.

2 ــ المستوى الدّلالي:

يقول القدماء: “إنّ الحواس أبواب المعرفة، وكل حاسة يمكنها أن تقوم بنصيب من الإدراك الرمزي”[10]، ولعلّ القراءة الأولى للعنوان “لها مرايا”، تفعّلُ صورة الغلاف، وتُمكّنُ إضافة بنية أخرى إلى البُنى النّصيّة، كعلامة متماهية بين العنوان الرئيسي وصورة الغلاف، فـ “ــها” تدل على الأنثى، والـ “مرايا” هنا تخصُّ المرأة/ النساء عموماً. ويحاذي العنوان الرئيسيّ صورة لامرأة واقفة أمام المرآة، كلّها إشارات للقارئ لتنفتحَ أمامه احتمالات المعنى.

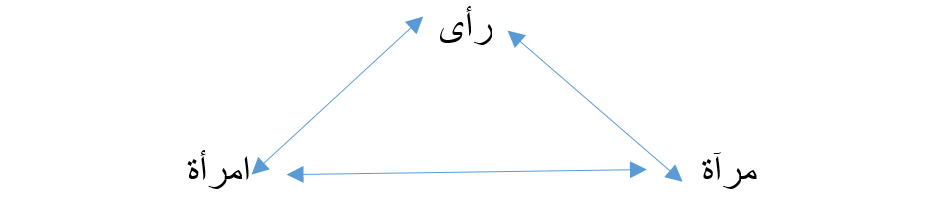

ولعلّ هذا التشابه اللفظي والمعجمي والبصري بين صورة المرأة وهي أمام المرآة، وبين المفردة “مرايا” في العنوان، ينشطُ الصورة الذّهنية، ويُسهمُ في تقديم وتمهيد للمتن، وإبعاد المُتلقي عن التخبط، وذلك من خلال تفعيّل التقنية البصرية، لشدّ الانتباه، وتغذية الرمز الدلالي في عمليّة القراءة، فمن خلال البنية المعجمية يمكن القبض على التنظيم الدّلالي الذي يسكنُ “نصّ العنوان”[11]، وهنا يمكن تبيان الدلالة المعجمية وفق الخطاطة التالية:

ثمّة علاقة تربط الكلمات الثلاثة السّابقة، معجميّاً، لفظياً، وسياقيّاً، ثمّة جناس بينها، فـ “رأى” فعل بمعنى تأمّلَ ووجدَ، أي النظر والتأمّل، رأَى: رآه: أعطاه المرآة لينظر فيها[12]، والمرآة: كما ورد في لسان العرب جمعها مَراءٍ، وكذلك: “مرايا”، والمرآة: اسم من آلة من “رأى”: وقفتْ أمام المرآة تتأمل وجهها ـ زجاج من بلور يتراءى فيه، أي ينعكسُ عليه وجه الناظر إليه، المرآة مثلما تُريها تُريك[13]، و”امرأة”: مفرد لا جمع لها، وجمعها نساء، نسوة، ونسوان، وللمذكر يُقال: امرئ، وورد في لسان العرب: وقال: وللعرب في المَرْأَةِ ثلاث لغات، يُقال: هي امْرَأَتُهُ وهي مَرْأَتُهُ وهي مَرَتْه، ويُقال: امرأة حَسَنةُ المَرْآةِ والمَرْأَى، وفلان حسنٌ في مَرْآةِ العين أي في النظر، وفي المثل: تُخبرُ عن مجهولهِ مَرْآتُه أي ظاهرُهُ يدلّ على باطنه”[14]، فالقارئ سيجد ترابطاً عميقاً بين المفردات الثلاث، فالرؤية تكمنُ في المرآة، وفي المرآة يتمكنُ الناظر من الرؤية، والمرأة هي المرآة التي من خلالها يمكن الرؤية، فالقراءة تحوم في مركز الرؤية ولا تغادرها في هذا العنوان الذي يمثل صورة عن دلالته، “فالحالة المُعجمية للألفاظ تُمثل الصورة الأساسية لمحيطها الدلالي”[15]، لأنَّ “الحقل الدّلالي يوفر ترابطاً بين فضاء مفهومي وآخر معجمي”[16]، سيجدُّ القارئ نفسهُ أمام عنوان مُتحيّز لجملة من العلامات يفرزها هذا العنوان “لها مرايا”، فنحنُ أمام حقلين دلاليين: “لها” حقل ينبضُ بالحياة، كائن يُحيلُ إليه أمر ما/ أو مجموعة من الأحداث والأفعال التي قد اُرتكبت، والحقل الثاني “مرايا” ثمّة امرأة/ جماعة أخرى تُخصصُ الروائية لها مجموعة من المرايا الصامتة، مهمتها إبراز الكثير من الوجوه/ الحيوات التي يخفيها الكثيرون. إذا ما العلاقة الدلالية التي تجمعُ “لها” بـ “المرايا”، ستفترضُ القراءة في هذا الإطار أنَّ العنوان “لها مرايا” يسيرُ وفق الجدول التالي:

| لها | مرايا |

| كائن | شيء |

| حي | غير حي |

| متحرك | ثابت ـ صلب |

| فعّال | ساكن ـ مستقر |

| واضح | كاشف |

| مشاعر وعواطف | جمود وثبات |

فالعلاقات الدلالية التضادية الكائنة بين هذه الثنائيات، هي استلزامية، انعكاسية، واستعمالية، تفرضها جملة من العوامل، كعلاقة الأنثى بالمرآة، فهذا العلاقة التي تجمعُ العنوان كجملة وتركيب نحوي مستقل(الدّال) مع المعاني (المدلولات)، هي علاقة توافقيّة ضمن نسق وسياق واحد، وتُفضي إلى صور ومدلولات متعددة، وقد أشار أحد الباحثين إلى ذلك بقوله: “قد ذهب بعض العلماء إلى التأكيد أنّ معنى الكلمة هو مجموع استعمالاتها المختلفة في السياقات المُتعددة”[17]، فالعنوان الروائي مُكون من مقولتين: “لها ـ كائن” و”مرايا ـ غير كائن”، تربط بينهما علاقة استعمال واشتمال، فالمرايا تخصُّ المرأة أكثر منها للرجل، كما نلمح علاقة ترادف خفيّة بين المرأة الغائبة في حضورها، ولكن وجود المرآة ناب عنها، ومن النادر جداً أن نأوي إلى أمكنة تفتقدُ إلى المرايا، وهذا يؤدي بالقراءة إلى نتيجة مفادُها إن ثمّة علاقة اشتمال حاضرة بقوة في العنوان، فالأمكنة تشتملُ دائما على مرايا، و”المرايا” هنا تتمحور حول ذاتها في مواجهة الحقل الإنساني المنفرد، فقد أسندت الروائية لـلتركيب “لها” صفة الكينونة الحيّة التي تكتشفُ الكثير من الخبايا في “مرايا” كامنة أمامها، أو لربما هذه الـ “مرايا” تعكس وجوهاً لفئة تتزامنُ بين الحضور والغياب، بين الماضي والحاضر، والـ “مرايا” هي المركز الذي يدور الزمكان في محوره وليس بمعزل عنه.

3 ــ المستوى البلاغي:

الباحثُ في علم العنونة، يجدُ أنّ ثمّة اختلافاً طرأ على “العنوان” المعاصر للرواية عنه في الأزمنة المختلفة الماضية، حيثُ اتصفت عناوينهم بالتقريرية والمباشرة، في الوقت الذي استطاع الشعراء والكتّاب في الفترة الراهنة أن يخلقوا عناوين اتسمت بخصوصية شعرية؛ وخطاب خاص بها، فانطلاقاً من ذلك لابدّ أن ينطوي العنوان الأدبي الحديث على بُعدٍ بلاغي أو رمزي، اعتماداً على آلية من آليات البلاغة، كما إنَّ الدراسات اللغوية أثبتت بأنَّ دراسة كل مستوى بشكل منفصل، لا يخدمُ التحليل الأدبي، فكلّ مستوى لغوي يرتبط بشكل ما بالمستوى الآخر، لذلك حاولت القراءة أنْ تُوظفَ عدّة مستويات في خدمة هذه الدّراسة، وفي ضوء الرصيد اللغوي المعجمي والنحويّ، ستحاولُ القراءة الكشفَ عن بعض الجوانب الجمالية/البلاغية للعنوان، وانطلاقا من ذلك، فالعنوان “لها مرايا” طاقة تضجُّ بالتعبير، وربّما تكون عاملاً في الكشف عن الكثير من الخبايا، والرموز التي ينطوي عليها العنوان، فالقراءة أمام عدّة تأويلات، تشتغلُ مرة لكائن حيّ ومؤنث، ومرة تشتغلُ لشيء جامد، ووفقاً لهذا التحليل، تقوم القراءة بتوزيع وفرز للدّال والمدلول: لـ “ها” و”مرايا”:

ــ (ها) ضمير مؤنث: السّلطة، المرأة/ الأنثى، الدولة، الطائفة، الأديان، الاستبداد، الأمة/ الشعوب، المجازر، المدن، رسائل … إلخ.

ــ (مرايا): صور، حيوات، أشكال، سجون، نوافذ، ألوان، مظالم، ممارسات، طقوس، حقائق، عقائد، صناديق، محارق ….. إلخ.

القراءة الأولى والبصرية تقدّم لنا عنواناً مباشراً وتقريريّاً، فـ “لها مرايا” تشير إلى أن ثمة امرأةً لديها ما يكفي من المرايا، ولابدّ أن هذا الكائن المؤنث، كثير التَّبرج؛ ويقضي أوقاتاً طويلة أمام المرآة، ولا يكتفي بواحدة، إنّما يملكُ منها الكثير، وربما هي صاحبة مهنة، ومهنتها تستدعي منها شراء المرايا، وهذه المرايا تُلزمُ مالكها بوضعها على الجدران، حتى تكتمل الصورة، وإلاّ فما فائدة المرايا دون تعليقها، أو حتى تثبيتها، واستخدامها، وهذا هو واقع الحال؛ فـ “المرايا” أدوات للتجميل والتبرج، والتي بواسطتها يمكن للمرء رؤية هيئته وصورته بأفضل حال. فالقارئ أمام دالّين، أحدهما حيّ ومؤنث ومفرد، والآخر جامد وبصيغة الجمع. ومع هذا التضاد، يمكن البحث عن دلالات، إيحاءات، واشتغالات أخرى للعنوان، فثمّة علاقة تجاورية بين الدّال والمدلول، وبذلك القراءة أمام كناية تمدُّ بجذورها بسريّة وببطء، حيث حضرَ طرفٌ في هذه العلاقة الإسنادية/ التجاورية، وغاب طرف آخر، “فالكناية تعتمدُ على الترابط التجاوري”[18]، فالهاء في “لها” هي كناية عن غياب مفرد لـ/ شخص/ كائن/ وهو يحوز فقط على التأنيث الذي يرافقه في هذه العملية، وبحضور مفردة “مرايا” التي تكشفُ عن صور ماثلة أمامها، ولكننا لا ندركها ولا نلمح منها أية سمة تكشف ماهيتها، والسبب في غيابها، في الوقت الذي حضر جزء منها، وهو “ـهاء”. و”المرايا” في العادة تُسوّر، وهذه الأضلع والأسوار تُحاصر الصور التي داخلها، لحظة امتثال الأشياء أمامها، كما أن “المرايا” هي محارق أيضاً لصورها، إذا ما انعكست عليها أشعة الشمس؛ ثمّ تُسلط على الأشياء التي نخشى افتقادها، وكأنّ التحليل هنا أمام كلية كنائية “وهي كليات غامضة وصعبة التفكيك، إذ لا يمكنُ أن نجدَ فيها تضمّنا للشيء المدلول في الشيء الدال”[19]. عنوان مُتخمٌ بالرمزية، والرمز كما أشار أحد الباحثين هو “خزان من الدلالات وأشدّ شساعة في الانفتاح على الدلالة”[20]، فـ “ـها” هي الأنثى التي تتجمّلُ، وهي بعض الشعوب التي تبحثُ عن أحلامها الضائعة، أو أمكنة من أزمنة غابرة، ستكشفها لنا هذه المرايا، فمهمتها هنا الكشف والتعرية عن الصور، وعرضها في أشكال مختلفة وعدة، تبعاً لأشكال هذا المرايا، فمنها المستطيل، المربع، الدائري، المنبسط، المُحدبة، والمقعرة هي من أكثر المرايا التي لا تُظهر الحقيقة، إنّما فقط تُكبرها.

ثالثاً ــ التّناص الدّاخلي:

ضمن هذه القراءة للعنوان يمكن البحث في العلاقة التناصية بينه وبين النّصّ الروائي. ستتناولُ القراءة مدى العلاقة التي تربط بين العنوان الرئيسي “لها مرايا” بالعناوين الفرعية من جهة، وعلاقتها بالنّصّ من جهة أخرى، ومن خلال رسم الروائية حدوداً فاصلة بين نصوصها السّرديّة وحكاياتها، حيث وسمتها بعناوين فرعية توزعت في ثلاثة وعشرين عنواناً، وبذلك ينالُ العنوان حظوته في صورة النّصّ، وفي صورة العناوين الداخلية.

1 ــ علاقة العنوان بالعناوين الداخلية:

الرواية تنطوي على مجموعة من العناوين الدّاخليّة، التي لا تقلُّ أهمية عن العنوان الرئيسي، كدلالة هامة في استكشاف النّص، من حيث البنيّة اللغويّة والدّلالية، وستُشكّلُ العناوين الداخليّة عتبات تتكىء عليها القراءة في محاولة لاستنطاق وتفكيك شفرات النّصّ، وعلاقتها بالعنوان العام أو بالعكس، “العناوين الداخليّة كُبنى سطحيّة هي عناوين واصفة/شارحة لعنوانها الرئيسي كبنيّة عميقة، فهي أجوبة مؤجّلة لسؤال كينونة العنوان الرئيسي”[21]. ومن هنا فالهدفُ من هذه القراءة هو، إلى أيّ مدى استطاعت هذه العناوين، أن تؤدّي وظيفة التماسك مع العنوان الرئيسي؟ من المؤكّد أن العنوان الرئيسي لم يُوضع بشكل اعتباطي لإغواء القارئ، إنّما هناك تماسك يؤمن النّص في عدّة مستويات.

إنَّ العنوان الرئيسي كما أوضحنا مسبقاً، يتضمّنُ كلمتين ذات بعدين مختلفين معجميّاً، كائن حي “لها” وشيء جامد “مرايا”، فالقارئ أمام جملة من العناوين الدّاخليّة الاسميّة، وليس ثمّة تقاطع لفظي مع العنوان الرئيسي، وكلّ عنوان يتمتّعُ باستقلاليّة عن العنوان الرئيسي والآخر في البنيّة اللغويّة، ولكن ثمّة اشتباكات تربطُها معاً، ويمكنُ قراءتها في عدّة حقول، انسجاماً وتنافراً مع العنوان الرئيسيّ:

العناوين الدّاخلية

| العنوان المفرد الواضح | العنوان البسيط والصريح | العنوان العميق والغامض |

| ليلى ـ علي ـ الجد ـ ماري | سعيد ناصر ـ سعيد وعلي ـ رسائل الجد | قميصا ليلى وسعيد في الجبل ـ سعيد وليلى في الطريق |

| اللقاء ـ الغرام ـ الوصال | في غرفة ماري ـ ليلى وعلي | قميصا ليلى وسعيد في المدينة البيضاء |

| الفراق ـ العِداء ـ الجنازة | سعيد أمام نافذته ـ ليلى وماري ـ أبو سعيد ناصر ـ ماري في العاصمة | قميص ليلى في الطريق من المدينة البيضاء إلى الجبل. |

كما أشرنا سلفاً، لن نألفَ عنواناً داخليّاً يطابق العنوان العام لفظياً، إنّما يمكن إحالة بعض العناوين إلى الوظيفة التي تؤدّيها المرايا، بشكل إيحائي أو ضمني وهذا ما سيفتحُ أبواب التأويّل.

المُلاحظ أنّ الروائيّة اعتمدت نهج الرواية الكلاسيكيّة في كتابة عناوينها الدّاخليّة، حيث عنونت خمسةً من فصولها بأسماء شخصياتها التي تتصدّر النصوص، وبعض الفصول جمعت بينهما، إضافة إلى خمسة فصول خصصتها الروائية لكتلة من المشاعر المُتدرجة من الشّغف وصولاً إلى الكراهية بين بعض الشخصيات. ومع هذا الحضور الكثيف للعناوين، نجدُ السّرد في المتن يتحرك ضمن ديناميّة فعّالة، وليس في حالة من الاستقرار والجمود. والملاحظ أن الاسمية طغتْ على خطاب العناوين الفرعية أسوة بالعنوان الرئيسي. وإزاء هذا التنوع للعناوين الداخلية تبرزُ أحداث مُتجددة، وعلاقات متشابكة، تُبرزُ جملةً من الحالات وتغيّراتها، وخروجاً عن الثبات إلى الاستمراريّة.

العناوين الدّاخليّة تتقاسمُ مع العنوان الرئيسي على مستويين، بصفة “الكائن الحي، المتحرك الحاضر/الغائب فـ “ليلى وسعيد وعلي وماري والجد وأبو سعيد” كائنات تتحرك/حيّة، تملك من المشاعر والأفكار المختلفة والآراء، ما يجعلها دائما في عمليّة بحث واستكشاف، فالضمير في العنوان “ـها” يُحيلنا إلى الكائن المؤنث الذي يملك عدّة مرايا (ليلى، ماري)، فمن المؤكد أنها تملك (أي الشخصيات الأنثوية) في عوالمها المكانيّة مرآةً أو ربما عدّة مرايا. وكذلك تتقاسم العناوين الداخلية أيضاً مع العنوان الرئيسي؛ بالشيء الجامد “الغير حي”، ولكنه من المستلزمات التي يشتملها المكان/الأمكنة أو توحي ضمنيّاً إلى المرايا “الغرفة، النافذة، الرسائل، العاصمة، الطريق، القميص، الجبل”، فكلّ هذه الأسماء ثابتة ولا تتحرك، إنّما ثمة كائن يتحرك في محيطها ويتداولها، فالغرف تشتملُ على نوافذ، والطريق من الجبل يؤدي للعاصمة، والرسائل لابُد أنها تحتوي على أخبار أو صور، والقميص من مستلزمات الكائن الحيّ، فكلّ ما هو في الخارج أو يطلُّ عليه، يعكسُ لنا صور الحياة الطارئة والمُتوالدة خارجاً.

“سعيد أمام نافذته” عنوان لا يُشيرُ إلى أيّة دلالة لفظيّة في الاشتراك مع العنوان الرئيسي “لها مرايا”، فسعيد كائن ذكوري، ومُناقض من حيثُ الجنس لـ “لها”، ويفتقدُ لـ الـ “مرايا”، ولكنّ القراءة تجدُ أنّ في العنوان ما يمثّلُ ضمنيّاً العنوان الرئيسي، في البداية ثمّة علاقة تضاد قائمة في العنوانين، ولكن الوقوف أمام النافذة، هي قرينة كاشفة، لأنَّ الوقوف أمام النافذة (=يتماثل مع الوقوف أمام المرآة)، فكما المرآة هي ظلّ الذات وصورتها ــ ورغم الغموض الذي يكتنفها، فالمرايا هي خزائن للأرواح وصورها، وتشكّلُ الرقيب على الذّات، فانعكاسها من الخارج للداخل ــ كذلك النوافذ فهي أيضاً كاشفة، ولكنها تعكسُ ما هو خارجً للداخل، فالصور تأتي من جهة وتخرج للجهة الأخرى، وهكذا تكمنُ علاقة المرايا فقط مع الأنا، بينما النوافذ هي علاقة الأنا مع الآخر، فالاتصال مع المرايا هو اتصال صامت ومغلق، بينما مع النوافذ هو اتصال مفتوح وشاسع، وضمن هذا التضاد بين العنوانين، فهما يتطابقان في صورة الانعكاس والمراقبة والإبصار، ويشتركان مع الجدار بصداقة متينة.

أشرنا مسبقاً اعتماد الكاتبة على عنونة فصولها بأسماء شخصياتها، والعلاقات المُتشابكة فيما بينهم، كما أنَّ الفصول الروائيّة تضجُ بالأمكنة، وضمن هذه الأمكنة تتحركُ الشخصيات، وكأنّ علاقة وثيقة تربطها معاً، فـ “في غرفة ماري، ماري في العاصمة”، من حيث البنيّة اللغوية، نلاحظُ أنَّ العنوانين السابقين يشتملان على حرف جر، اسم علم، واسم مكان، كما هي الحال في العنوان الرئيسي، حيثُ حرف الجر (اللام) والضمير الغائب الدّال على الملكيّة (ها) فضلاً عن الاسم الجامد (مرايا). وهكذا نجدَ أن العلاقة بين العنوان الرئيسي وهذين العنوانين قائمة على علاقة كائن حي بشيء جامد، حيث يحصل الأمر وفق المعادلة الآتية: (لها ــ ماري) = (مرايا ــ غرفة)، فالكائن الأنثوي هنا هي ماري، المحال إليها بالكائن الحيّ (لها) في العنوان الرئيسي، والغرفة التي تسكنها ماري؛ والتي هي جزء من العاصمة، لابُد أن تشتملَ على مرآة، فلا يُعقل أن تعيش امرأة دون مرآة، وكذلك العاصمة، لا يمكن أن تفتقدَ إلى المرايا، التي تعكسُ صور الشوارع وكل الكائنات المتحركة، فالعلاقة التي تجمع بين الغرفة والعاصمة، هي علاقة المرأة بالمرآة، وعلاقة الغرفة بالنافذة، فماري في غرفتها تراقبُ ذاتها المحصورة في تلك العاصمة الكبيرة، وفي العاصمة هي تطلُّ على (الآخر)، ومدى الاختلاف بين الغرفة والعاصمة، يجعلُ الاختلاف كبيراً في صور الحياة، التي تعكسها مرآة الغرفة، والعاصمة التي ترمزُ على أنّها المرآة الأكبر لصور الحياة. وعلى اعتبار أنَّ الغرفة تصور المستوى الاجتماعي لدى ماري، كما هي العاصمة صورة البلاد الكبرى، فماري مرآة لغرفتها، كما هي الغرفة مرآة للعاصمة، حيث ماري لها مرايا مختلفة، والغرفة هنا ـ ربما ـ هي مرآة من مرايا العاصمة، وبذلك تكون ملكيّة الغرفة تعود للعاصمة، والتي ترمزُ إلى السّلطة التي تتحكم في شؤون العباد، وصور حياتهم، وكأنّ رمزيّة الغرفة والعاصمة، “علامة تُحيلُ إلى الشيء الذي تُشيرُ إليه بفضل قانون غالباً ما يعتمدُ على التداعي بين أفكار عامة”[22]، فالارتباط بين العنوان الرئيسي وجملة من العناوين الدّاخليّة، كانت قائمة على جملة من العلاقات السيميائيّة، البنائيّة، والانعكاسيّة، وجرتْ ضمن سيّاق تخييلي، ربما تُساهم هذه العناوين بطريقة ما في دفع دفّة القراءة نحو معاني جديدة، وفكّ بعض اللغز عن العنوان العام.

2 ــ علاقة العنوان بالنّص:

من الصعوبة بمكان، قراءة الدلالة الأولى للعنوان العام/ العتبة الرئيسية الأولى والأهم في النّصّ الموازي، إلا بعد إزالة الغشاوة عن نصفِ صفحات الرواية، واجتياز إشاراتها المُخبأة.

“لها مرايا” هذا العنوان ينطوي على نقصٍ، والذي ـ ربما ـ كان برغبة معرفية وإغوائية من الكاتبة، لإثارة الغبار حوله بجملة من التساؤلات، أو لجوئها إلى الرمز للتطرق إلى بعض القضايا الإشكالية/ سياسية، اجتماعية، ثقافية/، “فالعنوان يُعتبر معبراً نحو مضمون النّصّ، وعنصر وشاية بمنحاه الإيدولوجي”[23]، لذلك جاءت جولة القراءة في هذا الفصل، إجابة لعدة تساؤلات عن ماهية هذا العنوان “لها مرايا”، وما السّرُ وراء هذه الـ “مرايا”، لذلك ستحاول هذه القراءة أن تبحث بداية عن صدى العنوان في المتن الروائي، وهذا ربما لن يتمّ إلا عبر السؤال المكثف التالي: هل العنوان هو إسقاط للنّصّ، أم أنّنا سنكتشفُ لاحقاً في نهاية القراءة، بأنّ النصّ الداخل (المتن) هو إسقاط للنّص الخارج (العنوان الرئيسي)، وهل العنوان الرئيسي هو فقط تقنية شكلية بحتة كما في أيّ عمل أدبي؟

يشير أحد الباحثين إلى أهمية العنوان بالقول: “يحتازُ العنوان على أهميته في استراتيجية القراءة، حيثُ يتفكك النّصّ في العنوان وبه، وبالمثل يتفككُ العنوان في النّصّ وبه”[24]، ولتحقيق ذلك لابُدَّ من البحث عن العلاقات التي تربطُ بين العنوان ونظيره في المتن السرديّ، فلربما يكون العنوان الرئيسي النواة الدلالية لكلّ النّصّ، وقد يكون العنوان منتشراً عبرَ النّصّ من خلال حضور مكثف يتجلّى في عدة صور، وقد يعكسُ النّصّ البنية اللفظية والدلالية للعنوان، من خلال إجراء عملية مقارنة وموازاة بين العنوان البسيط المختزل، وبين النّصّ ككتلة واسعة تختزل هي الأخرى جملة من الدلالات المتوزعة في النّصّ، فالقراءة أمام نصّين، الأول هو “العنوان الرئيسي”، والذي لا يتقلّصُ دوره كعتبةٍ أولى فقط في مواجهة “النّصّ الثّاني” وفتح نوافذه المُغلقة، إنّما كعنصر موازٍ يشارك النّص الروائي أيضاً في حقوله المُعجميّة والبلاغيّة والجماليّة، فيمكنُنا أن نصنّفَ القراءة إلى نماذج وذلك وفقاً لحضور العنوان في المتن إلى: حضور لفظي كليّ ، حضور لفظي جزئيّ، حضور دلاليّ ، وحضور موضوعاتي للعنوان.

الحضور الكليّ للعنوان في النّص المُعنون “لها مرايا” افتقدته الرواية في كلّ فصولها، فلم تشهدْ القراءة خلال مرورها أيّ حضور للعنوان بملفوظه الكامل والكليّ، ولكن القراءة خرجت بطاقة هائلة من الملفوظ الثاني في العنوان، والمقصود به هو لفظة “مرايا”، فالنّص يكاد في بعض فصوله يغرقُ في مراياه الكثيرة والمتكررة في السطور والصفحات بشكل مكثّف “تنظرُ في المرايا، مرآتها المفضلة، تنتهي أمام إحدى المرايا، تُحدقُ في مرآة غرفتها، تنتقلُ بين المرايا، كرهت المرايا، مراياها الموزعة على الجدران، تتحركُ بين المرايا عارية، يبصقُ على مراياها، كسرَ مراياها، كمية المرايا، تذكرت مراياها، …. إلخ”[25]، فاللعبة اللغوية في النّصّ لا تقلّ عن الرمزية والغموض الذي استقصدتهُ الكاتبة في عنوانها. صحيح أنّ العنوان لم يردْ بشكل كلي كتركيب واحد ومتكامل، إنما من خلال الأمثلة السّابقة والتمعن فيها، سيجدُ القارئ أنَ الجزء الأول من العنوان الرئيسي قد تكرر هو الآخر بشكل مترادف وضمني مع ملفوظ “مرايا” فقد تكررت الـ “ـها” الدّالة على الكائن المؤنث بشكل واضح ومثير، فالكسرُ والبصقُ والكراهية إنما هو لمراياها/ الأنثى المُتخفية وراء هذه المرايا، أو ربما الكامنة فيها، فهي من تنظرُ وتحدقُ وتتحرك وتتذكر مراياها، وكأن هذه الكائن المؤنث بمراياها في مواجهة وتحدّ مع أطراف أخرى، تتحرك حولها وفي إطار مراياها. وقد تطرقت السّاردة إلى الشغف الذي يستبدّ بالبطلة في حبّ المرايا، “كانت ليلى الصاوي تجلسُ أمام مرآتها الطولانية المتحركة، …. بينما توزع نظراتها في المرايا الكثيرة، …. الغرفة تحولت إلى لعبة للمرايا، بعد أن وضعت في سقف الغرفة مرآة دائرية حول الضوء الأصفر، ولولا الزوايا المتبقية من حواف الدائرة في الحائط، لبدا السقف مرآة بلا حدود”[26]، والرغبة في اقتنائها بعدة أشكال طولانية، مدورة، ثابتة، ومتحركة: “تنظرُ إلى الجدران، فترى عدّة انعكاسات لجسدها ووجهها في المرايا الصغيرة على الحائط؛ محيط وركيها، أسفل صدرها في المرايا النصفيّة حول الأرائك، أجزاء من وجوهها الكبيرة التي تظهر في المرايا الصغيرة المتوضّعة بين الأريكتين مثل صور دائمة لها”[27]، وبكثرة مبالغة فيها منذ الطفولة “تتوزع أغلب المرايا من دون ترتيب، ملتصقة بالجدران، المرايا الثابتة جلبتها معها من بيت جدّها، مرايا دائرية قديمة بإطار معدني صدئ، خبأتها في غرفة جدها أيام الطفولة البعيدة، وتظاهرت أنها تحتاج لمرايا جديدة من أجل جدّها”[28]، والبعض من مراياها ذات وجهين؛ إحداها يعكسُ الوجه بشكل مكبّراً؛ والوجه الثاني هو انعكاس حقيقي للوجه.

“لها مرايا” عنوان منتشرٌ بشكل ملحوظ في النّص؛ وفي علاقته مع النّصّ، مع أنَّ الكاتبة يبدو أنها قامت بمحاولات حثيثة، لتجعل منه متخفيّاً بمعانيه ودلالاته، فلم ترمي بعنوانها جزافاً، ولم تعلنهُ صراحة وبشكل مباشر وتقريري، إنّما العنوان هنا يحاولُ “تجاوز الوضوح المحض، والمباشرة في تحديد موضوع النّصّ، وبدأ يتلمسُ طريقه في البحث عن خصوصيته، بتجاوزه لوظيفة التحديد، ليكون خطاباً لا تسمية فحسب”[29]، أما فيما يخصُّ الحضور الدّلاليّ للعنوان في النّصّ (التّناص اللفظيّ)، فكما أشارت القراءة مُسبقاً؛ إنَّها لم تُصادف تكرار للعنوان حرفيّاً “لها مرايا”، ولكنها كانت أمام جملة من الأفكار والمعاني والإشارات والرموز والدّلالات المكثفة للعنوان، “إنّها هي نفسها روح الزمن البعيد”[30]، فليلى الصاوي تُحيلنا إلى أزمان منقضية منذ مئات السنوات، ولكنّ الزمن والمكان عندها يتقاطعان معاً في حياة واحدة تعيشها الآن، فـ الـ “ـها” في العنوان يستدعي حضور “الكائن” وهو “ليلى”، وطالما هذه الأرواح متجددةٌ في الزمن “لتعيش داخل حيوات متعددة….، في إحدى حيواتها”[31]، فالأرواح هي “مرايا” لـ”ليلى”، أي صورها، وهذه الصور متكررة، كما النوافذ، فالبيوت تُعرفُ بنوافذها، والنوافذ مرايا ومعابر لمعرفة الحقائق، ووسيلة للاتصال بين عالمين، داخل وخارج مختلفين كليّاً؛ طالما تشتركان في الجدار الذي يفتحُ لهما فضاءات جديدة على الحياة، بيوت بلا مرايا وبلا نوافذ؛ هي بيوت تحيا في فراغ، هي سجون تفتقدُ الوصل مع الذات والآخر، فالعلاقة بين المرايا والنوافذ، علاقة تماثل وتضاد في الوقت نفسه، النوافذ جسور بين العتمة والنور، والمرايا انعكاس لكلّ ما هو مرئي وغير مرئيّ، كلتاهما تفتحان فضاءات ذهنية وبصرية جديدة، وبذلك تتجاوزُ النوافذ والمرايا مسمياتها التقليدية والثابتة، لدلالات كاشفة ومنفتحة على النّص، فحضور النّافذة ككائن صامت، مرآة للتأمّل، وغيابها، غياب إنتاج صور الحياة “تصمتُ وتنامُ وترى في أحلامها أنّها ستعيشُ يوماً في كلّ بيت، وأنّ جسدها سيتحوّلُ إلى صور كثيرة يستطيعُ الناس رؤيتها بعيداً عن وجودها الحقيقي، وهي نفسها تنظرُ إلى صورتها عبر نافذة صغيرة تبدو مثل مربع صغير. وهذه النوافذ تظهرُ على بيوت الناس جميعاً، ويقومون برؤية العالم كلّه من خلالها وليس صورتها فحسب”[32] وما يستدعيه السؤال هنا، ما صور هذه الحيوات؟، والصور تستلزم وجود المرايا، والمرآة كما يُقال تجسيدٌ رمزيّ للروح، وضمن هذه العلاقة بين الكائن والأشياء، تنهض الدلالة الرمزيّة في العنوان.

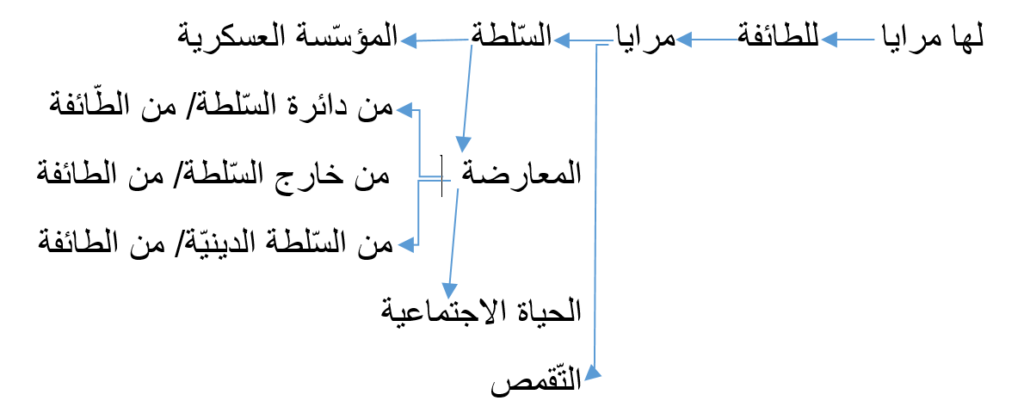

أما على مستوى التّناص الموضوعاتي بين العنوان والنّص، فالقراءة تمخطت عن عدة مستويات مُكثفة ومنتشرة عبر المتن الروائي، يمكننا تأويلها من خلال حقل دلالي واحد، وهو حقل “الطّائفة”، وما يندرج فيه من مرجعيات، ومنه يُمكنُ للقراءة أن تفكّ الكثير من الخيوط العالقة، وتحفر عميقاً بحثاً عن جذورها، في حقل الاشتمال والتضمين في السياق الروائي وذلك وفق المخطط التالي:

وللبحث في العلاقة بين جملة هذه الكائنات الحيّة الكامنة في، الطائفة، السّلطة، الأنظمة، المعارضة، والحياة الاجتماعية وبين الـ “مرايا” كعنصر ومادة صامتة، ــ ليس فقط كأداة تعكسُ صورة المُتأمّل وكلّ الأشياء الماثلة أمامها، إنّما كصور تعرضُ الكثير من الحقائق أو بعض الظواهر ــ كان لابُدّ من جلب قرائن نصية تُظهر التعالق المفرط بين العنوان العام والنّصّ، واستناداً إلى هذه العلاقة، ستنحازُ القراءة إلى أعمق الأنساق الموضوعية هيمنة على النّصّ وانعكاساً للعنوان الرئيسي، وهي الطائفة، كنواة رئيسية تدول حولها الرواية، فلا شيء علانية، ولكنها تفتحُ النوافذ على عوالم خاصة بكل مجرياتها السياسية، الثقافية، والاجتماعية للطائفة، وإن حاول العنوان الرئيسي أن يراوغ ويصنع حوله شبكة عنكبوتية، فبؤرة النصّ تتوضح رويداً رويداً، لتكشفَ عن الكثير من التفاصيل الدقيقة في حياتها وطقوسها، ولربّما تُمررُ بعض الخطابات السياسية والدينية، وذلك عبر الزمكان المُتداخل دون أن تؤثّر في مجرى البنية السّرديّة للرواية. في حاضر يُدشنُ موت القائد الذي من المُفترض ــ بالنسبة للطائفة ــ ألا يموت، “هل يُعقل ذلك؟ مات الرئيس! ….، كانوا غير مصدقين ما حدث”[33]، فالرئيس قد مات، وهذه كارثة، فالسّلطة في حالة ارتباك كليّ، والخشية من زعزعتها/ السلطة، جعل كلّ قوات الجيش في حالة استنفار، إنّهُ أمرٌ لا يتقبلُهُ عقل وربما ضد إرادة الكون، “سيجتمعُ الناس لأيام طويلة حول راحلهم، يبكونه ويتحسرون على الأيام القادمة بدونه، …. القائد الذي لا يموتُ أبداً”[34]، فالروائية تُبرزُ السّلطة/ القائد ــ على لسان السّارد ــ على المستوى الشخصي؛ بأنّها الشخصية الكارزماتية لدى الطائفة، وهي شخصية خارقة، عظيمة، استثنائيّة، ولن تتكرر أبداً، “إنّهُ يملك عدّة أدمغة، … إنّهُ لا توجد قوة يمكنها أن تزيحَ هذا القائد عن عرش البلاد”[35]، فحركة السرد في الرواية تسيرُ وفق حركة تناوبية ومتلاحقة، تتجه نحو الوراء، ثمّ تعود مرّة أخرى لزمن أقلّ بعداً، ولكنّ الحوار ما يزالُ يدورُ على لسان السّاردة عن “الطائفة” التي تعرضتْ للإبادة والقتل والقمع باسم الدين، وأيضاً تحت هيمنة ما يُسمى بالسّلطة، والقاسم المشترك بين النظامين/ السّلطتين، هو الانتهاك والقتل “عاشوا أجيالاً طويلة يحملون أرواحهم على أكفهم، غير مصدقين نجاتهم من قدرهم المحتوم المروّع، وكان أغلب الذين ينجون من هذه المجازر الجماعية يتعاونون فيما بينهم، ويتحولون إلى عائلة كبيرة، تخرج على شكل جماعات، تصعدُ نحو السماء، فالسماء يعني لهم المكان الأكثر علواً؛ في الجبال البعيدة حيث لا تطولهم أيدي جنود السلطان التركي”[36]، وكما أسلفنا القول، فالزمكان يتقاطع في السّرد الروائي، بين استرجاع لمرحلة مؤلمة من الماضي مرتْ بها “الطائفة”، فكانت في موقع المظلوم المُنتهك إنسانيته من قبل المُستعَمر/ العثماني، والممنوع من العيش الكريم، “وقد أُدخلنا أحد الجوامع في مدينة حلب وقُتلنا. أذكرُ رائحة القتل. أسمع الصراخ، وصياح الأطفال والنساء وكلمات الله، …. بعد ذلك اليوم، بعنا أرضنا بأبخس الأثمان لنأمن حياتنا وبطش السلطان سليم الأول”[37]، لتنتقل الأدوار وتتبادل، فتكون بعد زمنٍ في موقع الظالم، والمُنتهك لإنسانية أخوته في العقيدة والحياة، وقد قامت الروائيّة بتوظيف الكثير من حكايا الميثولوجيا كما جاء في ثنايا النص: “حلم أنّهُ يحملُ ثلاثة رؤوس فوق جسده، ويهيم على وجهه حتى يصل حافّة يعرفها. يطيرُ من الحافّة ويسقطُ رأس واحد والرأسان الآخران يطيران في الفضاء، أمَّا جسده فيختفي”[38]، فـ “سعيد” هو الحارس الشرعي للمؤسّسة العسكرية/السّلطة، السّلطة التي تستدعي حارساً لممارساتها، الحارسُ ذو الرؤوس الثلاثة، الحيوان المتوحش في الأسطورة الإغريقية (السيربيروس)[39]، وهذا ردٌّ على ما تنتجه المؤسسة العسكرية، فكلٌّ من السّلطتين يمارس تعسفه بمرجعيات مذهبية وسياسية، إضافة لبعض الحقائق التي وُظفت لخدمة النّص الروائي، الحقائق التي قال عنها أندريه جيد بقوله: “الحقائق تبقى خلف الأشكال الرمزية”[40]، ومجموعة من الأحداث لزمن غير بعيد “كانت مرايا السيّارة من الزجاج الأسود الذي يسمح برؤية الخارج دون أن يعرف الناس وجوه راكبيها”[41]، فمرايا السيارة هي نوافذ السّلطة/السّيارة، من خلالها تراقبُ الخارج، هي ترى ما تريد، بينما الآخرون لا يتوجب عليهم أن يروا أو حتى يستفسروا، فالنوافذ هي مصدر خوف ورهبة لدى الآخرين، حتى لدى أصحاب النفوذ ذاتهم، لأنها تعكس صورهم وممارساتهم الحقيقية “ركبوني يا ماري كلّ يوم حتى ملّوني. مثل عنزة ركبوني. حلقوا شعر رأسي. شلحوني ثيابي. جعلوني أجلسُ مثل عنزة”[42]، ورغم هذا الاختلاف السّلطويّ ( العلماني ــ سلطة البعث) و(الإسلامي ــ العثماني) ، إنّما ثمة انسجام وتسلسل فنيّ، فكلّ حدث يستدعي الآخر في تناسق ونسيج حكائي لن يُشعرَ القارئ بفواصل حادة تفصل بينها طالما هناك خيوط تربطُها وتجعلها متماسكة في البنية السردية، وبحضور وصفي مكثّف، فاعتماد السّاردة ـ ليلى على الفعل الحيّويّ، بصيغة المضارع حيث الزمن فيه مستمر ومُتابع للحالة (يجدون، يستقرون، يعيدون، يكادون، يطؤون، يلحقُ، ينكلون، يحولونهم)، وكأنها لا تريدُ أن تُفصلَ الماضي عن الحاضر، فالزمن والأحداث يسيران معاً نحو أفق مستقبلي مُخيف “وفي رحلة هروبهم المستمر عندما يجدون كهوفاً ومغارات، كانوا يستقرون فيها بحثاً عن مكان أكثر أماناً وقرباً من الغيوم، يعيدون فيه إنتاج ذريتهم، ولكن جهودهم كانت غالباً تذهب سدىً، إذ لا يكادون يطؤون أرضاً، حتى يلحق بهم جنود السلطان ينكلون بهم، ويحولونهم إلى كتل من الجثث”[43]، لذلك فالطائفة كانت بحاجة لرجل عظيم، يحقُّ له ما لا يحقُّ لغيره، ووجوده كان مصدر أمان لهم، في مواجهة الماضي ومجازره بحقهم: “إنّ الله عوّض جماعته بهذا الرجل الذي أعاد وجودها وحفظها من ضياعها”[44]، فرأس السلطة هنا/ الرئيس، هو صمام الأمان للطائفة، ومرآتها التي ستتمكنُ “الطائفة” من الحفاظ على وجودها وديمومتها، فـ “الطائفة” عليها أن تصدّ الموت عنها، وهذا لن يتمّ إلا بسلطة قوية وقادرة، على مواجهته حتى تحافظ على أبنائها من الزوال “بعد ذلك النهار الذي فتح نافذته فيه، ورأى الجنود يحيطون بمنزله، تيقّنَ أن لا خيارَ له فيما فعله أو حتى ما سيفعله. كان بحاجة للقوة التي بحثَ عنها، واكتشفها ووجدها في شخص سيّده الرئيس”[45].

السّلطة تستدعي من يطاردها، فمن الطبيعيّ جداً أن تُفرزُ حولها صراعات، ولابُدّ من واجه ُمضادة للّسلطة، فكانت المعارضة التي تمثّلت في التكتّل الطائفي نفسه، وأولها في جسد السّلطة نفسها، فكان الشقيق الأصغر للرئيس الراحل المتهم في الكثير من الجرائم والمجازر الجماعية في ظلّ حزب البعث(مجزرة حماه، ومجزرة سجن تدمر)، والذي تمَّ نفيه بعد محاولة الانقلاب ضد أخيه سعياً للاستيلاء على السّلطة، المحاولة التي تمتْ من النخبة العسكرية القريبة جداً من رأس السّلطة “شكلّوا وحدات عسكرية تابعة لشقيق الرئيس، قبل أن يغادر البلاد مُكرهاً”[46]، ولأنّها معارضة ضمن عائلة السّلطة/الطائفة، تمكّنَ وقتها الأسد/الأب من تصفيتها، مقابل أموال باهظة حصل عليها الشقيق الأصغر.

أمَّا المعارضة التي شكّلت مصدر خوف للسّلطة، المرآة العاكسة لسياساتها التعسفيّة ــ القائمة على نهج الإقصاء والقتل المنتظم في وجه الانفتاح الثقافي والرغبة في التّغييرــ تمثلت في شخصية (علي)، ابن الطائفة، ابن الجبل، “كان حينها غاضباً من الملفّ الذي قرأ فيه عن ابن قريته”[47]، الطالب في كلية الطب، والمنتمي لأحد الأحزاب اليسارية السّرية في عهد القائد/ الأب، الحزب الذي أغلبية مناصريه ومؤسّسيه من الطائفة نفسها، إضافة إلى بعض الأقليات الأخرى، ومحاولات السّلطة في أن تواري بعض وجوهها/مراياها، لتعكس وجه/مرآة مغايرة، لما هو في الواقع، من تغييب للحريات، حيث أجهزة الأمن هي اليد العليا في كلّ مؤسّسات البلد، وتنصيبُ نفسها من دعاة حرية الرأي وحاميها، لكن يبدو أن هيمنة السّلطة وتعسفها، جعل من الصعب الانسجام وقبول الرأي الآخر. يقول عليّ في خطابه لـ سعيد أثناء تحقيق الأخير معه: “تتلذّذُ بأنّك صاحب سلطة. أنت ضبع يتسلّحُ بأسلحته ضد واحد من أبناء طائفته العزل. تضربه وتعذّبه وقد تقتله لأنّهُ ليس مثلك. أنت تسجنُ وتقتلُ كما قُتلَ أجدادنا، أنت من يُعيد الدور الذي تهنا في الأرض من أجله.. من هو الخائن؟ أنا أم … “[48]، وكأن علي (السّارد) يشابه بين السّلطة العثمانية/ الإسلامية، والسّلطة العلوية/ العلمانية) فكلّ من يتجاوز قيم وأمن السّلطة، يُحاسبُ كخائن لسيادة الوطن عند الطائفة، وخاصة عندما يكون المختلف معها ابن الطائفة، فهذا من المكروهات/التابوهات لدى الطائفة “أنت تعرف.. أنت منا وفينا”[49]، فالبحث عن المساواة في الحقوق، وتحقيق العدالة الاجتماعية في تلافيف هذه السّلطة/الطائفة، هو ضربٌ من الفنتازيا، لذلك فاستحالة العلاقة بين السّلطة والمعارضة، والتي تمثلت في شخصّية سعيد/السّلطة وشخصيّة علي/المعارضة، أدت بـ “علي” إلى السجن، ثمّ لاحقاً إلى الانتحار.

أمَّا المواجهة الأصعب ــ ربّما ــ هي بين المؤسّسة العسكرية/كسلطة سياسيّة، وبين شيوخ وعلماء الطائفة/ كسلطة دينيّة، لها حضور متميّز لدى أغلبيّة أبناء الطائفة، وفي ظلّ الهيمنة البعثيّة، تفاقم الغياب بين السّلطة/الطائفة، وبعض من مرجعياتها الدينيّة، وباتت علاقة قائمة على الرفض وعدم قبول كلّ ممارساتها، وتجسّدت هذه المعارضة في شخصية الجدّ (علي الصاوي)، الشيخ الحكيم، الرافض مع بعض من أبناء الطائفة إنشاء دولة تخصُّهم، لتحميهم من بطشِ كلّ من لا يجدُّ في الطائفة إلا أقليّة يختلفون معها دينيّاً “قرّروا أنّهم ضدّ إنشاء دولة للطائفة بعرض من الفرنسيين، وقالوا لهم: يفضّلون أن يكونوا بلداً واحداً”[50]، ولكنّ السؤال يبقى رهيناً في أعماقه/الجد ــ عن تاريخ معاناة الطائفة ــ التي تناوبت عليها الأنظمة والمِلل، فكانت الضحيّة المُتلاحقة “لماذا لم يُكتب عنّا؟ ولماذا بعد مرور زمن طويل على موتنا المتلاحق، بقينا صامتين”[51]، فقد ترك الجدُّ الكثير من الرسائل، التي أُحرقت بموت الحفيد “علي”، انتحر ليحرقَ ما لا جدوى من تركها، طالما ستبقى مدفونة، ولن تُقرأ لأن كل ما لديهم يجبُ البحث فيه. يقول الجدّ فيما تبقى من رسائله المحروقة “الحقيقي منّا لا يحلم بسلطة. الحقيقي منّا منذور للفكر والعقل والعدل”[52]، وكأنّ ولاء الطائفة للحكمة والفلسفة فاق ولاءهم للسّلطة، وكأن فصول الكراهية المُتتالية بين سعيد/السّلطة والجد/المعارضة توضحت شيئاً فشيئا في مرايا (ليلى)، “لم تهتمّ إن كان من أعداء جدّها وناسها، أم كان حاميهم، …كلّ ما ترينه من حضور أبناء جماعتك هو قشور لا تمتّ لحقيقتهم بصلة”[53]. أيّ حقيقة يوردُها الجدُّ، حتى تحوّلُ علاقةَ أبناء القرية الواحدة والطائفة الواحدة، إلى علاقةٍ تبعثُ الخوفَ في أوصالِ سعيد/السّلطة كلّما اقتربَ من نافذتِهِ، أو من وجِهِ ليلى، فيدبُّ الغضب في جسده وتحوّلُهُ إلى وحش لا يعرفُ غيرَ الانتقام “تعالَ أيّها الشيخ وانهض من قبرك وتفرّج على من بقي.. أنا أم أنت؟ هيّا انهض لنرى من ربحَ منّا”[54]، إنّها الجبهات التي يؤكدُّ سعيد/ السلطة منها على انتصاراته، قبل أن يُعلنَ هزيمة سطوته أمام ليلى، ليتحوّل حبّه لها (ليلى) إلى لعنة وانتقام، طالما لم يُحقق خلاصه من حكاياتها، وعاش أسيراً لحبها، بين مدّ وجزر، وخصّها برعايته السّلطويّة، حتى في أدق تفاصيل حياتها، كان هو المُتحكم والمُتسلط في شؤونها “تنظر إليه مبهورة وهو يحوّل حياتها. اشترى لها بيتاً واسعاً، وكسر مراياها ومنع عنها المرايا في البيت الجديد”[55]، وعندما توقفت شهرزاد عن الكلام، أمر شهريار بقتلها “انظري إليّ. قال بصوت أجشّ غاضب. لم تستجبْ. عيناها مصوّبتان نحو نقطة ثابتة عمياء.

ألن تحكي لي اليوم؟ قال:

ــ ولا في أيّ يوم آخر.”[56].

فكانت نهاية علاقة الحبّ التي جمعت ليلى بالسّلطة، حيث تمّ الزج بها في السجن بتهمة حيازة الحشيش، لأنّ كلّ سلوك ــ بحسب وجهة نظر السّلطة ــ ينافي قواعد وقيم السّلطة، يجب أنْ يُحاسبَ عليه، وكلّ تجاوز لقيمها، يستوجبُ العقاب، وهذا يؤكد ما ذهب إليه بيار بورديو في معرض كتابه عن الدولة “إذا أردتَ أن تُشرعنَ عملاً في مجتمع ما عليك أن تغير تسميته ليصبح رسميّاً”[57]، ولدى السّلطة كلّ الصلاحيات في شرعنة الأشياء، ولا يُخفى دور سعيد في ذلك، طالما شعر أنّ ليلى أدركت بحدس مراياها، إنّهُ وراء سجن علي، وهي تقتربُ بذلك من مصالحه، وأمان سلطته، فكانت محاولات سعيد إقصاءها عن الحياة، في محاولة لكسر حيواتها والحدّ من وجودها.

ممارساتُ دوائر السّلطة وتعسفها، لم تطل المعارضة السّياسية، والدينية، وعشيقات رجال السّلطة فقط، إنّما طالت الكثير من فئات الشعب، ومن أبناء الطائفة نفسها، بعد غياب لمبدأ تكافؤ الفرص، واتساع الشرخ/الشّق بين أبناء الطائفة الواحدة في الكثير من المجالات، فالمقربون والعاملون في دائرة السّلطة، لهم الحظوة الأكبر في رغد العيش وحياة القصور “قدّم له كلّ ما أراده، وحوّله من ضابط عادي إلى واحد من الأثرياء الكبار”[58]، فمن الطبيعي جداً أنْ يقدّمُ ابن الطائفة/ السّلطة( سعيد) كلّ الولاء لهذه السّلطة، طالما يعيشُ مُحاطاً بالحرس والخدم في عشه الذي بناه فوق الهضبة، وسماه “عش النسر”، ومن نافذته البعيدة، يراقب أهله وطائفته، ومن هنا أستمدّ سعيد شراسته وقوته، نتيجة قربهِ من رأس السّلطة/ الطائفة نفسها. وعلى الجانب المقابل لجبل قاسيون، استوطنت عائلات كثيرة إحدى الهضاب المحيطة بسفح المدينة، القادمة من قُراها وجبالها، للتطوّع كحراس للسّلطة/الطائفة، بعد أنْ وعدهم رفعت الأسد “بأنّه لن يظلّ فقيرٌ واحد في سرايا الدفاع”، وأنّهُ سيغرقهم بالأموال، ولكنّهُ خذلهم بعد أنَّ فرَّ من البلاد بأموال طائلة، وتركهم لفقرهم، حيث أفواه بشرية من الأطفال تنتظر، ليدفعوا بعض الجوع عن بطونهم “قبل أنْ يغادر الشقيق البلاد مُكرهاً، ويأخذ معه أكثر العائلات المخلصة له إلى فرنسا وإسبانيا، مع أنَّ بعض العائلات الأخرى بقوا على حالهم في العاصمة، بعد أن استوطنوا إحدى هضابها، وتحولت مع مرور الزمن إلى مكان بائس يعجّ بالأطفال والفقر”[59]، حتى قرية سعيد، ما زالت بيوتها الطينيّة على حالها، طالما لم تربطهم صلات قويّة مع السّلطة، لذلك بقيت محتفظة بفقرها “وبعض بيوتهم المبعثرة التي يخرجون منها، تشبه بيوتاً بدائيّة بالكاد تحتوي على حصر بلاستيكيّة، وأدوات بسيطة لعيشهم. ليست بيوتهم فقط، بل بيوت كثيرة في قرى الجبل السّاحلي كانت كذلك وبقيت على حالها. لم يغيّرها الزمن كثيراً، تحوّلت إلى بيوت إسمنتيّة فقيرة تعجُّ بالأطفال”[60]. كما أنّ بعضَ الفئات من النسيج الاجتماعي، نالَ حظوة في أن يحققَ شهرة واسعة ويكسبَ أموال طائلة، نتيجة شبكة من العلاقات مع أصحاب النفوذ/السّلطة، وذلك من خلال صلات القربى أو ما شابه، كما في حالة الستّ ميرنا، صاحبة صالون لتزيين النساء “كان أكثر صالونات حيّ الرمانة شهرة وقدماً. ارتادته معظم سيّدات الطبقة الغنية، كانت الستّ ميرنا حريصة على نوعيّة النساء اللواتي يأتين إليها، وتعرف كيف تنتقيهنّ بعناية وتدلّلهنّ. ومن خلالهنّ ولسنوات طويلة، استطاعت أن تؤسّس لنفسها مكانة خاصّة من خلال نفوذ زوجات المسؤولين في الحكومة وعشيقاتهم”[61].

حاولت القراءة محاصرة العنوان في هذا النّصّ المتحرك، والذي لم يتم إلا بحضور القارئ وفاعليته في القراءة، فالعلاقة بين القارئ والنّصّ؛ هي علاقة يجب أن تكون فعّالة ونشطة، لأن فعل القراءة الذي يقوم به القارئ يساعد على تشكيل دلالات جديدة للعنوان، وخاصة كلما تقدّمَ القارئ باتجاه نهاية النّصّ، فعملية القراءة التي تتمّ من العنوان/ العتبة مروراً بالمقدمة حتى الخاتمة، ليست عملية سهلة ومرنة، فالقارئ سيجدُ نفسه أنهُ يجتازُ متغيرات عدة صعوداً وهبوطاً، أفقيّاً وتدريجيّاً، وتبعاً على منواله كانت الدّلالات تنحازُ يميناً وشمالاً، في محاولة حثيثة لإيجاد الانسجام بين العلاقة التي تربط بين العنوان والنَّص على عدة مستويات تطرقنا إليها، وذلك عبر علاقة الطائفة القوية بالسّلطة، ومتغيرات هذه العلاقة، عبر خطابين للسّلطة، وكيفيّة طرحها لجملة من الوقائع التّاريخيّة الحقيقية للطائفة، في أزمنة متباعدة ومتقاطعة، وتصوير للتحوّلات التي أصابتها.

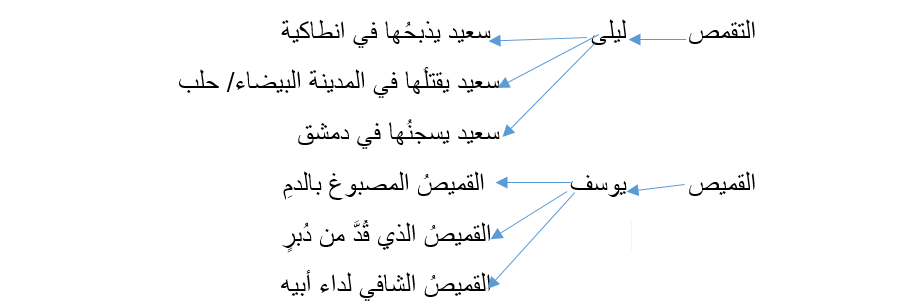

ومن المُستساغ للقراءة في دراستها لظاهرة التقمص (بوصفها تنتمي إلى الحقل الموضوعاتي للعنوان في علاقته بالمتن السردي) أن تقفَ في مواجهة مرايا بطلة الرواية “ليلى” وعوالمها المختلفة والمتعددة، والأجدر عدم التطرق والبحث العميق في معانيها الفلسفية، العلميّة، أو الدينيّة، بين مُتقبل ومؤمن بها، وبين مُعارض ورافض لها كليّاً، إنَّما قراءتها كمؤثر في النّصّ الروائي، وقيمتها الرمزية في البنيّة السّرديّة.

“لها مرايا” هذه الـ “ـها” باعثةٌ للحيرة والقلق ــ فثمّة أشياء تحتاجُ للكشف والتعرية، أشياء لابدّ أن نرى انعكاساتها، وليس سوى المرايا، الكاشفة للذات البشرية، وعبر اعتماد الروائية تقنية الاسترجاع السّردي، من خلال ظاهرة التقمص كرمزية أدبية، لنفضِ الغبار عن جملة من الأحداث والتفاصيل الدقيقة، التي مرّ عليها زمن طويل، وتقديمها للقارئ بعدة شخصيات رمزية أو واقعية. وذلك خلال محاولة الروائيّة في نقلِ ظاهرة التقمّص لدى الطائفة العلويّة وبعض الطوائف الأخرى؛ من حالة الشفاهية إلى بنيّة روائيّة، لها خصوصيّة وقرّاء.

فيما سبقَ نرى أنّ الروائيّة تتكئُ على الموروث الدّيني، واستناداً على ظاهرة التقمص، وعمليّة التّناص مع قميص يوسف، حيثُ (ليلى ويوسف) هما دائماً الضحيّة لسّلطة الأخر، نلاحظ أنّ الروائيّة تحرصُ مراراً على تكرار القميص في بنية السرد الروائي، ومن خلال ثلاثة عناوين داخليّة أيضاً: قميصا ليلى وسعيد في الجبل/ قميصا ليلى وسعيد في المدينة البيضاء/ وقميص ليلى في الطريق من المدينة البيضاء إلى الجبل. هذه الإحالة إلى القميص؛ هي إحالة إلى الظلم والعنف الذي تعرّضَ له (يوسف) مرّة من أخوته، وأخرى من زوجه الفرعون، كما المظلوميّة التي تعرضت لها (ليلى)، مرة من السّلطة العثمانية، ومرّة من سلطة الطائفة، ليعود مرّة أخرى ويكون قميص الشفاء وردِّ البصر لأبيه، كما كانت قمصان (ليلى)، وليتعود بالقميص الأخير وحيدة باتجاه الجبل، وكان قميصُ خلاصها من الموت، “فالأجساد أقمصة للأرواح تنتقلُ من واحد إلى آخر منها”[62]، فحضور القميص هنا رمز الحقيقة التي تبحثُ عنها (ليلى)، كما كانت قمصان سيدنا يوسف عليه السّلام، كما هي قطعة غير حيّة، ولكنّ الروائيّة استعارت الروح لها وجعلتها محسوسة، فالقميص مرتبط بأفكار وروحانيات، ورمزاً دالاً على صاحبه، فقمصان يوسف كانت مرايا له، مرّة كبشارة لوالده يعقوب، دلالة على أنّهُ ما يزالُ على قيد الحياة، ومرّة على براءته من تهمة زوجة الفرعون له. وكأنّ الروائيّة تضعُ قارئها أمام سدٍّ من التساؤلات؛ والتي دُونتْ بحرفيّة كاتبة مثقفة؛ تعي جداً تفاصيل حكايتها، وتضعُ القارئ في مواجهة حقيقيّة أمام أسئلة شائكة في المشاهد الروائيّة.

3 ــ علاقة العنوان الرئيسي بالبداية:

يتشكّلُ الانطباع الأول لدى القارئ، لإتمام عمليّة القراءة، بعد العنوان الرئيسي؛ عند الانتقال للصفحة الأولى أو البداية النّصيّة، المُتمثّلة في الجمل، السطور، أو الصفحة الأولى من الرواية، حيثُ تتركُ لديه مجموعة من الاحتمالات التي تبقى مرهونة دلالياً بفعل القراءة، لأنّ البداية كعتبة نصيّة لا تقلُ أهمية عن عتبات النّص الموازي الأخرى. يمكن تحديد الجملة ــ النواة كإطار للبداية:

“بقعة صغيرة تتهادى على سطح الشاشة: أحمر. أبيض. أسود.”[63].

صاغت السّاردة البداية بجملة اسميّة، غامضة، إيحائيّة، ورمزيّة عاليّة من حيث الدّلالة، ولابُد أن تُسهم هذه البداية في شدّ القارئ إلى عوالم النّصّ، عبر مجموعة عناصر تدعو للتشويق “جذب القارئ وجعله أسير النّص يعتبر استراتيجيّة حاسمة من استراتيجيّات البداية”[64]، يتساءل رولان بارت في إحدى مقالاته: من أين نبدأ؟، وانطلاقا من مقولته هذه، يمكنُ أن تكون القراءة لغوية ودلاليّة مع العنوان الرئيسي، وذلك ضمن السياق العام، بداية مشحونة بالرمز، وإشارية، وبغياب كليّ للزمن، بدأتها السّاردة بالإعلان عن البقعة الصغيرة التي تتهادى على سطح الشاشة، وهذه الشاشة هي التلفاز الذي يُنقلُ أحداثاً، أو صوراً من العالم الخارجي، فالشاشة /التلفاز هي نافذة على العالم ومرآة لتعكس صوره، الخارجة عن نطاق الغرفة المغلقة، كما المرايا العاكسة لصور الذات، وبغياب الكائن الحيّ في البداية، يحضرُ الشيء الجامد/الثابت فيه، فالشاشة تُشابه المرايا في نقل الصور وانعكاسها، كلّ يُقدمُ صوره كما الكائن/الشيء، الماثل أمامهما أو من خلالهما، فالوقوف أمام المرآة للتزيّن والتجمّل وإظهار الصور العاكسة بحلة جميلة وملونة، لا يختلف عن سطح الشاشة نفسها، ولكن ثمّة بقعة تُعكّرُ صفوها، وهذا ما هو غير مألوف، طالما يُشكّلُ عدم صفائها نذير شؤم وفقاً للمعتقد الثقافي والميراث الإنساني، والشاشة تُعلنُ عن ألوان تبعث الاضطراب والخوف: “أحمر. أبيض. أسود.”، الألوان التي ترمز إلى غياب الدولة، وحضور الحزن الذي يشي به السواد، كلّ هذا لتعميق دلالة التصوير، إضافة لدور اللون في تحفيز العواطف، حيث من خلالها تتمّ عمليّة إدماج الكائن بالعالم، فالألوان تدفع الذات للتأثر وإدراك العالم المرئي، وضمن هذا الحضور للتقنية البصرية، تجري عمليّة تحفيز للتقنية الذهنية لدى القارئ، وإثارة التعاطف مع الصور، فالمرآة بحسب الميثولوجيا القديمة، تحتفظ بحيوات أصحابها، وها هي الشاشة الطارئة تُعلن عن الموت مقابل الحياة.

4 ــ علاقة العنوان الرئيسي بالخاتمة:

علاقة العنوان بالخاتمة على غرار التعالقات الأخرى يزيد من فرص التماسك البنائي للنص. جاء في الخاتمة:

“لا شيء في هذا العالم يستحقّ البكاء، لا شيء . . . اسأليني أنا … لا تبكي …. لا شيء يستحقّ البكاء …

تنهي جملتها، وتبكي مع ليلى بصوت مسموع أيضاً. الركّاب ينظرون إلى المرأتين بفضول. تسحب السمينة من حقيبتها كومة من المناديل، وتمسح وجهها. تتمخّط بصوت عال. تنشم وتتنهنه ثم تناول ليلى المزيد من المناديل. وهي تتمتم بكلام غير مفهوم، يقطعه صوت بكائها العالي.”[65].

تقفُ السّاردة لتُغلق باب الحكايات، وتختمَ بجملة بدأتها امرأة سمينة تُرافقُ البطلة في رحلتها، خاتمة سرديّة، إيحائيّة، بعكس البداية الصامتة، فالسّاردة تختم بأفعال متلاحقة وحاضرة (يستحق، لا تبكي، تنهي، ينظرون، تمسح، تتمتم ويقطعه)، خاتمة تقودُ القارئ نحو حقل خصيباً للتأويل، وببعدٍ من التشويق، ومعرفة عاليّة “الخاتمة تُغلقُ النّص، ولكنها لا تُغلقُ اشتغاله في إذهان القراء”[66]. وضمن هذه الخاتمة المفتوحة الدلالة، تتركُ السّاردة للقارئ مساحة واسعة في نهاية مُعلّقة، ومُخيّبة، مكتنزة بالقهر والبكاء، البكاء الذي يكتنفُ بالمرأتين، باعتباره شكل من أشكال التفاعل مع العالم، وحضورهم ككائنات حيّة في المكان، البطلة مالكة المرايا، وثمّة امرأة أخرى تشاركها إحدى حيواتها، ولكن في غياب المرآة، تقوم المرأة السمينة في إتمام عمليّة التفاعل مع ليلى، حيثُ تُقدم لها المناديل، لتختم بها آخر صورة لهما، أما ليلى فالصمت يُغيّبها، ولابُدّ أن لديها ما ستقوله لاحقاً ….، وهذا ما يؤكده أحد الباحثين في تعريفه للخاتمة “وضع الخاتمة أصعب بكثير من وضع بدايتها”[67]، لأنّ القراءة هنا تستلزمُ بحثاً غير بعيد عن السياق السردي الروائي، وعليه يبذلُ القارئ جهداً فكريّاً ومعرفيّاً، حتى يألفَ شيئاً من ظلال هذا التأويل المفتوح.

رابعاً ــ التّناص الخارجيّ:

ارتأت القراءة أن تلجّ عوالم نصيّة/ روائيّة أخرى، تتشاركُ مع عنوان رواية “لها مرايا”، وذلك استناداً إلى حضور العنوان الرئيسي، حيث يحيلنا هذا العنوان إلى عدة عناوين روائيّة، في مدونة الرواية العربية، وهذه الروايات جميعها تتقاطع مع العنوان الرئيسي “لها مرايا” بعدة علاقات تناصيّة على مستوى اللغة والدّلالة:

| العناوين الروائيّة | الكائن الحيّ | الغير حيّ/ جامد | الكاتبـ ة/ الروائيـ ة |

| مرايا الرّب | الله عزّ وجلّ | مرايا | أحمد مصطفى حلمي |

| مرايا الجنرال | الجنرال/ إنسان | مرايا | طارق بكاري |

| المرايا المكسورة | الكسر/استعارة | المرايا | إلياس خوري |

| سجين المرايا | السجن/استعارة | المرايا | سعود السنعوسي |

| سقوط المرايا | السقوط/استعارة | المرايا | مريم بن بخثة |

| مرايا النّار | النار/استعارة/مجاز | مرايا | حيدر حيدر |

| مرايا الضرير | الضرير | المرايا | واسيني الأعرج |

إنَّ العناوين السّابقة كلّها تندرجُ تحت العناوين الاسميّة الوصفيّة، ذات الطبيعة المستقلّة والمتحررة من القيود، فهي قائمة على الاقتصاد اللغويّ المُكثّف، وقد تشابكت مع عنوان الروائيّة سمر يزبك بشكلٍ لفظيّ ودلاليّ عميق، ومن الناحيّة التّركيبيّة، قائمة على الحذف والتقدير على سبيل الاستعارة والمجاز، وذلك لتفعيّل المستوى الدّلالي فيها، وهذا التجانس الكليّ بين هذه العناوين من خلال توارد لفظة “مرايا”، هو تناص ذو مرجعيّة تراثيّة، أسطوريّة، ثقافيّة، وتاريخيّة، وهذا الملفوظ سواء وردَ في حالة التعريف بالإضافة، أو المعرفة بالـ التعريف، أو حتى بصيغة الجمع، فقد فسحَ كلّ الطاقة للقارئ، أنْ يلجَّ عوالم لا نهائيّة للتأويل والرمز، فالتناص “يفتح في وجه القارئ الفضولي” و”الناقد”[68].

بالعودة إلى العناوين المُدرجة في الجدول السّابق، نلاحظ أنّها عناوين قائمة على ( الانكسار، الاختفاء، الاحتراق، السجن، السقوط)، وعلاقة الكائن مع الأشياء والموجودات، هي علاقة قائمة على التضاد والمجاز التجاور والاستعارة، ففي رواية “مرايا الضرير” لـ واسيني الأعرج، نرى بأنّ الكائن الحي لديّه ضرير لا يرى كلّ ما يحيطُ به، ومع ذلك تجمعه علاقة امتلاك متبادلة مع المرايا، التي من المفترض أنّ الكائن يستخدمها ليرى صوره، فهي علاقة تضاد بين مالك المرايا الضرير، ثنائية التّضاد قائمة على الرؤية وعدم الرؤية، وكذلك بقيّة الصفات الإنسانيّة التي يمارسها الإنسان على الأشياء، على الآخر، وربما على ذاته، وهي مفاتيح تختزل في طياتها دلالات مشتركة للقهر الذي يُمارس على الإنسان أو على المرايا التي تُشكل صورة الكائن/ الذات البشريّة، والمرايا هنا رموز، تعكسُ ترسبات ما يصيبها من سقوط، كسر، احتراق، وسجن.

وفي الرواية المُعنونة “مرايا النّار”، استناداً إلى أنَّ النّار ــ وعلى سبيل الاستعارة المجازيّة ــ كظاهرة طبيعيّة، وكعنصر من عناصر الحياة الأربعة، فهي على سبيل الدّلالة والمجاز اسم مؤنث، ولاسيّما أنها ـ وربما ما زالت ـ آلهة، وعنصر للخصوبة لدى الكثير من الشعوب، على مبدأ أنَّ النار عندما ينقطعُ الأوكسجين عنه ينطفىء، ثنائيّة الاشتعال والانطفاء، وتُعدُ النّار شكلاً من أشكال القوة والهيمنة، كما أنّها وردتْ كشكلٍ من أشكال الطمأنينة والأمان في القرآن “يا نارُ كُوني برداً وسلاماً على إبراهيم”[69].

وفي الختام يمكن القول: بقدر ما كانت العناوين كاشفة للنصّ، كان النّصّ الروائي كاشفاً للعناوين، وبالقدر نفسه سيجدُ القارئ أنّ في هذه الرواية ثمّة حلقة مفقودة، يصعبُ جداً الإمساك بها، أو حتى إدراكها، ربّما سعتْ الروائية أن تقدمَ رؤية مختلفة للكثير من القضايا، وبشكل فني آخر معتمدة على جملة من التقنيات السّردية المتنوعة، من استحضار، استذكار، ورسم لكثير من المشاهد الجريئة، في إطار تاريخي واجتماعي وإثني، بعيداً عن الرتابة التّاريخيّة، وإعلانها عن كسر أصنام وقوالب كلّ ما هو مسكوت عنه.

ومن جملة ما يشدُّ القارئ ـ برأيي ـ في هذه الرواية؛ هذا العنوان الاحتيالي، حيثُ ينفي عن نفسه الزمكان، فلا تجدُ له خيطاً تُمسكُ به، يشعرُ القارئ بزمنين متباعدين، دون أن يشعرَ بالغياب عن الأحداث المتتابعة، فالشخصيات إن غابت فهي حاضرة معك، تشاركك في الرؤيّة، وتنصهر معك في أفخاخ الحدث. وهذه النهاية المفتوحة، والتي ستلعبُ لاحقاً دور البداية ذاتها، وفق مقولة هامون بشأن نهاية النّصّ التي تنطبقُ على رواية “لها مرايا”: “فإذا كانت الخاتمة تعلن إغلاق النّص، فليس من الضروري أن يكون فعلاً قد بلغ نهايته”[70].

[1] ـ أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، أدب الكتاب، نسخه وعني بتصحيحه وتعليق حواشيه: محمد بهجة الأثري، المكتبة العربية ببغداد، طبعة بغداد 1341، ص147.

[2] ـ خالد حسين حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النّصية)، دار التكوين للتأليف والنشر والترجمة، دمشق، سوريا، طبعة 1، 2007، ص66.

[3] ـ ليو. هوك، نقلا عن جميل حمداوي، السيميوطيقا والعنونة، عالم الفكر، الكويت، المجلد 25، العدد 3، يناير ومارس، 1997، ص 106.

[4] ـ خالد حسين حسين، شؤون العلامات (من التشفير إلى التأويل)، مرجع مذكور ص47.

[5] ـ المرجع السّابق، ص46.

[6] ـ عبد القادر رحيم، علم العنونة، ص55.

[7] ـ Gerard Genette Seuil. Paris. 1987.P 65.

[8] ـ خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، مرجع مذكور، دمشق ـ سوريا، ط1، 2007، ص183.

[9] ـ بول ريكور، نظرية التأويل، نقلا عن خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النّصية)، دار التكوين للتأليف والنشر الترجمة، دمشق ـ سوريا، ط1، 2007، ص183.

[10] ـ تمام حسان، اللغة بين المعيارية والوصفية، القاهرة، عالم الكتب، ط4، 2000، ص109.

[11] ـ خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، مرجع مذكور، ص184.

[12] ـ معجم الرائد، مادة”رأى”.

[13] ـ معجم الغني، مادة”مرآة”.

[14] ـ لسان العرب، مادة”مرأ”

[15] ـ فايز الداية، علم الدلالة العربي، النظرية والتطبيق، (دراسة تاريخية ـ تأصيليّة ـ نقديّة)، دار الفكر، دمشق ـ سوريا، ط2، 1996، ص41.

[16] ـ خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، مرجع مذكور، ص184.

[17] ـ منقور عبد الجليل، علم الدلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، 2001، ص27.

[18] ـ فرانسوا مورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصور البيانية، ترجمة: محمد الولي، عائشة جرير، افريقيا الشرق، الدار البيضاء ـ المغرب، ط2، 2003، ص63.

[19] ـ فرانسوا مورو، البلاغة، المدخل لدراسة الصور البيانية، ترجمة: محمد الولي، عائشة جرير، افريقيا الشرق، الدار البيضاء ـ المغرب، ط2، 2003، ص62.

[20] ـ خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، مرجع مذكور، ص190.

[21] ـ عبد الحق بلعابد، عتبات (جيرار جينيت من النص إلى المناص)، تقديم: د. سعيد يقطين، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف، بيروت ـ لبنان، ط1، 2008، ص 127.

[22] ـ السيميوطيقا (حول بعض المفاهيم والأبعاد)، نقلاً عن خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، دار التكوين للتأليف والنشر والترجمة، دمشق ـ سوريا، ط1، 2007، ص

[23] ـ عبد المالك اشبهون، العنوان في الرواية العربية، دار محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق ـ سوريا، ط1، 2011، ص7.

[24] ـ خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، مرجع مذكور، ص105.

[25] ـ سمر يزبك، لها مرايا، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت ـ لبنان، الطبعة1، 2010، ص24، 25، 26، 27، 30، 33، 90، 115، 135، 169، 203، 261.

[26] ـ نفس المصدر، ص119.

[27] ـ نفس المصدر، ص120.

[28] ـ نفس المصدر، ص121.

[29] ـ خالد حسين، في نظرية العنوان (مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصيّة)، مرجع مذكور، ص369.

[30] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص22.

[31] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص131، 142.

[32] ـ نفس المصدر، ص57.

[33] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص68، 8.

[34] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مرجع مذكور، ص67.

[35] ـ نفس المصدر، ص69، 77.

[36] ـ نفس المصدر، ص39.

[37] ـ نفس المصدر، ص174، 175.

[38] ـ نفس المصدر، ص168.

[39] ـ السيرباروس: من المخلوقات في الميثولوجيا، كلب بثلاثة رؤوس كان يحرس أبواب الجحيم (العالم السفلي)، له مخالب الأسد وذيله أفعى.

[40] ـ اندريه جيد، نقلاً عن الرموز في الفن ـ الأديان ـ الحياة، تأليف: فيليب سيرنج، ترجمة: عبد الهادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق ـ سوريا، ط1، 1992، ص499.

[41] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص280.

[42] ـ نفس المصدر، ص32.

[43] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص40.

[44] ـ نفس المصدر، ص68.

[45] ـ نفس المصدر، ص158.

[46] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص103.

[47] ـ نفس المصدر، ص146.

[48] ـ نفس المصدر، ص155.

[49] ـ نفس المصدر، ص147.

[50] ـ نفس المصدر، ص109.

[51] ـ نفس المصدر، ص228.

[52] ـ نفس المصدر، ص228.

[53] ـ نفس المصدر، ص234.

[54] ـ نفس المصدر، ص266.

[55] ـ نفس المصدر، ص203.

[56] ـ نفس المصدر، ص251.

[57] ـ بيار بورديو، عن الدولة، دروس في الكوليج دوفرانس، 1989 ـ 1992، بيروت ـ لبنان، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2016، ص157.

[58] ـ نفس المصدر، ص77.

[59] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص103.

[60] ـ نفس المصدر، ص225.

[61] ـ نفس المصدر، ص27.

[62] ـ المنجد الأبجدي، دار المشرق، بيروت ـ لبنان، الطبعة الخامسة، 1986، ص 273.

[63] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص7.

[64] ـ د. عبد الله اشبهون، البداية والنهاية في الرواية العربيّة، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2013، ص31.

[65] ـ سمر يزبك، لها مرايا، مصدر مذكور، ص292.

[66] ـ د. عالية محمود صالح، البناء السردي في روايات إلياس خوري، دار الأزمنة للنشر والطباعة والتوزيع، ط1، 2005، ص250.

[67] ـ د. عبد الله اشبهون، البداية والنهاية في الرواية العربيّة، دار رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2013، ص 305.

[68] ـ آفاق التّناصيّة، المفهوم والمنظور (مجموعة من المؤلفين)، تعريب وتقديم: محمد خير البقاعي، جداول للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، ط1، 2013، ص151.

[69] ـ القرآن الكريم، سورة الأنبياء، الآية رقم 69.

[70] ـ نقلاً عن مجلة علامات في النقد، مج (12)، ع (46)، جدة، ديسمبر 2002، عتبات النصّ الأدبي، حميد لحمداني، بحث نظري، ص29.