محمد تركي الربيعو

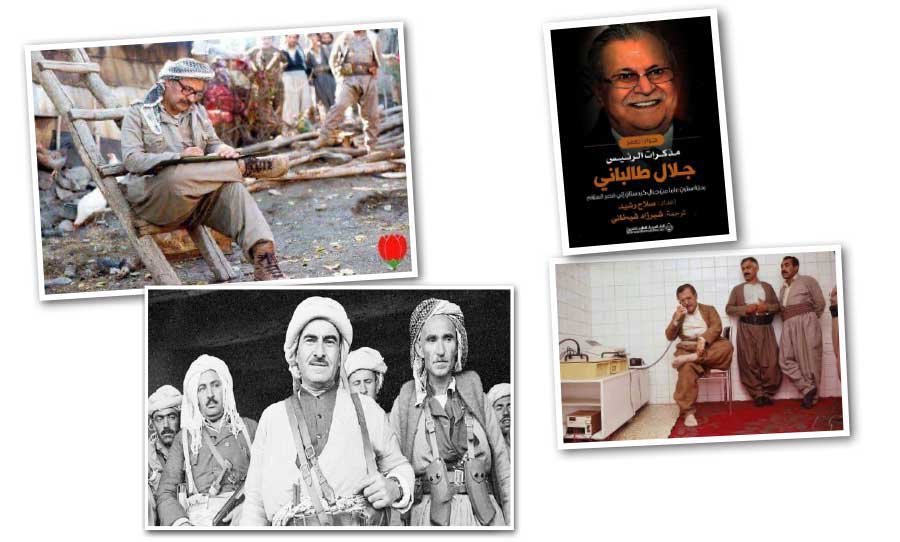

في أواخر يوليو/تموز عام 2017، كان المترجم الكردي شيرزاد شيخاني قد انتهى من كتابة مقدمة ترجمته عن الكردية لذكريات السياسي الكردي العراقي الراحل جلال طالباني، يومها سيكتب هذا المترجم «أعتقد أن هذا الكتاب بنسخته العربية سيثير الضجة نفسها التي أثارها حين نشر باللغة الكردية، لأن مام جلال لم يكتف بتوثيق تاريخ النضال للشعب الكردي، بل تطرق إلى الكثير من وقائع وأحداث العراق».

بعد عام تقريبا من هذا الكلام، كانت الذكريات بطعمها العربي تصدر عن الدار العربية للعلوم بعنوان «حوار العمر.. مذكرات الرئيس جلال طالباني»، لكن خلافا لما توقعه المترجم، سيمر خبر صدور هذه الترجمة، وربما خبر صدور مذكرات سياسية أخرى، بدون أن تحظى بالاهتمام الكافي، بل سنرى وبعد عامين من صدورها، أن قسما كبيرا من المثقفين يبدون استغرابهم من خبر صدورها؛ ولعل هذا الإهمال يعود للدار الناشرة، التي عادة ما تروج لكتبها بشكل جيد، أو ربما يعود لصدور الكتاب وتسويقه متأخرا، لكن في كل الأحوال، وبغض النظر عن الأسباب، يمكن القول وبدون مبالغة، إن من تأخر في قراءة هذه المذكرات، لا بد أنه قد فاته الكثير، لا على صعيد التعرف على سيرة واحد من أهم اللاعبين السياسيين الإقليميين، الذين عرفتهم في المنطقة خلال العقود الأخيرة، بل كذلك، لأن في المذكرات الكثير والكثير من الحديث عن تاريخ الحركة القومية الكردية في العراق، والتحولات الاجتماعية التي عرفها إقليم كردستان العراق، وما جاوره من دول، بالإضافة إلى كونها تزودنا بصورة مختلفة عن علاقة الأكراد العراقيين بالدول المحيطة بهم؛ ففي الوقت الذي عادة ما ترسم فيه صور وحدود صلبة بين هذه المكونات، نجد في مذكرات كاكا جلال، ما يوحي بغير ذلك، إذ نراه يسافر بين هذه الدول ويلتقي بزعمائها، ليحدثهم عن الحكم الذاتي، فيجدهم تارة يتجاوبون معه، وتارة أخرى يحاولون الالتفاف عليه بأساليب مختلفة.

هذه المذكرات، التي جاءت على صيغة سؤال وجواب، كان قد أعدها السياسي

والكاتب الكردي صلاح رشيد مع طالباني على مدى أكثر من ربع قرن، بدأت من

ألمانيا، وانتهت قبل وفاته بفترة قصيرة، فقد كان المرض قد داهم جسد جلال،

ولذلك لم يتح له رؤيتها، ولعل الأقدار جاءت لصالحه مرة أخرى، إذ لطالما كرر

جلال على مسامع صديقه الرشيد «بأن مذكراته لا تصلح للنشر في حياته، لأنها

ستتطرق للرفاق والأصدقاء والشخصيات السياسية».

البذور الصوفية

أول ما قد يلفت النظر في هذه السيرة، حكاية طفولة جلال.

فخلافا لما هو متوقع، أو ما يقال عادة عن أعضاء الاتحاد الديمقراطي، بوصفهم

دنيويين في سلوكياتهم، خلافا لمظاهر التدين لدى البارزانيين، يكشف لنا

طالباني أن والده كان مرشدا للتكية الطالبانية في قضاء كويسنجق، فكانت

للتكية ساحة كبيرة وواسعة يكسوها العشب الأخضر، والأشجار حولها، وكانت

أصوات الأذان والصلوات الخمس وتلاوة القرآن وأذكار الدراويش تجعلنا نعيش في

أجواء دينية خالصة، وكان في منزلهم راديو، ومن خلاله كانت العائلة وأبناء

القرية يتلقون أخبار العالم، وعبر أثيره سيتعرف على حادثة محاصرة قوات

الإنكليز من قبل الجيش العراقي في الحبانية، ثم قضاء الإنكليز على تمرد

رشيد عالي وكسر الحصار، كما سيتعرف على بعض القادة مثل ستالين ونابليون

وهتلر، خصوصا الحرب الدائرة بين ستالين وهتلر و»التي شغلتني وزرعت البذور

الأولى في نفسي لجهة الاهتمام بالعمل السياسي والفكري».

في العطلة الصيفية للعام الدراسي 1945 حدث تطور لافت في حياته، تمثل في

رجوع عدد من طلاب الكليات إلى كويسنجق، وكانوا جميعا يتحلون بروح قومية

ووطنية، ولم تكن قد أنشئت جامعات في تلك الفترة، بل كانت الكليات تعتبر

أعلى مراحل الدراسة. في تلك الأثناء كان الحزب الديمقراطي الكردستاني

(البارتي) في طور التأسيس وكان (عمر دبابة) أحد هؤلاء العائدين، الذي أطلعه

على صور للملا مصطفى، وعلى بيان تأسيس الحزب. سينحاز ابن الطريقة الصوفية،

كغيره من أبناء جيله، للأفكار اليسارية والاشتراكية وللشيوعية الدارجة

آنذاك، بيد أن هذا الميل سيتراجع بعد أن خاضوا نقاشات حول ما إذا كان الشعب

الكردي أمة أم لا؟ «لهذه الأسباب خرجت من حلقات التوعية التابعة لهم ووليت

وجهي شطر البارتي».

الشيخ «الضال» والمريد

في كتابه «الشيخ والمريد»، كان عالم الأنثربولوجيا المغربي

عبد الله حمودي، قد توصل إلى فرضية حول المجال السياسي المغربي تقول

بـ»تسرب خطاطة ثقافية من مجال الصوفية إلى المجال السياسي، وهذه الخطاطة

التي استندت إليها علاقات السلطة واستمدت منها ديناميتها هي علاقة الشيخ

بالمريد»، وبالتالي فإن هذه العلاقة، وفقا لحمودي، غدت المثال النموذجي

للعلاقات السلطوية السياسية في المغرب. ظن البعض أن ما قاله حمودي (رغم

الملاحظات الكثيرة) قد لا ينطبق على حياة المشرق، لكن ذكريات لسامي جندي،

ستعيد الوجاهة قليلا لفكرة حمودي، إذ سيروي هذا الطبيب، في خطاطته عن تأسيس

البعث الأرسوزي، أنه في أول اجتماعاتهم، كانوا قد جلبوا كرسيا طويلا ليجلس

عليه الأرسوزي، بينما يجلس هو ورفاقه على كراسي صغيرة محيطين بهذا المعلم،

في مشهد شبيه بمشهد الحلقات الصوفية. وبالعودة لمذكرات جلال، نلاحظ أن

علاقة الشيخ بالمريد، يبدو أنها قد حكمت طبيعة العلاقات بين الحزبيين في

«البارتي» مع زعيمهم الملا مصطفى بارزاني في السنوات الأولى، إذ يذكر

طالباني مثلا أنه كان يعتبر «الملا مصطفى شخصا مهيبا له قدسية أقل بقليل من

قدسية مكة والمدينة بالنسبة للمسلم، حتى أتذكر امرأة كانت تتسول، وحين

اقتربت منها أرتني شعيرات قالت بأنها للملا مصطفى، فساومتها بدينار دفعته

لها، ولم يكن يملك غيرها.. ولكنه اشترى شعيرات بارزاني». و في هذه الفترة

استطاع طالباني أن يحسن من لغته العربية من خلال حفظه لأشعار الجواهري.

في فترة الخمسينيات كان الملا مصطفى يقيم في الاتحاد السوفييتي، ولم يكن

على دراية بوضع الحزب، إذ كان البارزانيون قد نفوا من عام 1950 إلى عام

1953، وفي عام 1955، سيتاح لكاكا جلال المشاركة في مهرجان الطلبة والشباب

العربي في وارسو، ولذلك حاول استغلال هذه الفرصة للقاء (بارزاني الأب)

للحديث عن أوضاع الحزب. يقول هنا «كان حدثا مهما بالنسبة لي انتظرته طويلا،

عندما وصلت إلى بيته.. وجاء الملا مصطفى بنفسه ليفتح الباب.. أطل علينا

حالقا شاربيه، وكانت له صورة في هذا الشكل، أما أنا فقد شعرت وكأنني أحد

الدراويش الواقفين في حضرة شيخهم في خشوع ورهبة، حتى نسيت نفسي وأنا ألقي

بنفسي في حضنه»، لكن معادلة الشيخ والمريد لن تستمر طويلا، حيث سيكتشف هذا

الشاب أن شيخه لم يكن مثقفا ضليعا بالفكر الماركسي والاقتصاد، فزالت الصورة

الوردية المرسومة في خيالاته، «حتى بدا لي مناقضا لكل ما ظننته فيه من

الثقافة وسعة الاطلاع». كان الملا مصطفى، كما يذكر، يفكر طوال اليوم وهو في

دار السوفييت بعقد علاقة مع أمريكا، لقناعته بأن «العلاقة مع السوفييت غير

مجدية»، لكن أكثر ما أغضب المريد، هي رسائل «الشيخ الضال» التي أرسلها

للشيخ أحمد برزاني، فقد ذكر فيها بأنه (الملا مصطفى) «مجرد كلب حارس أمام

منزل الشيخ أحمد، وبأنه مستعد أن ينزل إلى مستوى حذائه».

مما يذكره عن هذه الفترة أيضا، أنه لم يكن في سوريا أي حزب كردي على غرار

حزبهم، فقد كان أكثر الكرد ينتمون إلى الحزب الشيوعي، الذي لم يكن يسمح

بظهور حزب كردي منافس له، وبمساعدة الأخ «ئابو عثمان صبري» استطاع أن يترك

أثرا لدى البعض من الشباب الكردي السوري، يتذكر منهم عبد الحميد درويش ونور

الدين ظاظا.

مع قدوم عبد الكريم قاسم، بدا أن هناك فرصة للحوار، وهنا يعترف طالباني أن

«البارتي» كان مؤيدا بشدة للديمقراطية التي دعا إليها قاسم، حتى «أنه أكد

عدم الحاجة إلى تحقيق المطالب الخاصة بالكرد، في حال تم تطبيق الديمقراطية

بشكل صحيح»، ولعل في ملاحظته هنا ما يتطابق مع بعض القراءات التي فسرت

أسباب انفجار عالم الهويات الإثنية في العقود الأخيرة، عبر ربطه بفشل بناء

الدول في الشرق الأوسط، وليس بوصفه يعبر عن روح إثنية/قومية أزلية. مع ذلك

ستتأزم العلاقة لاحقا، وهذا ما يعزوه إلى موقف رؤساء العشائر الكردية،

الذين تضرروا من صدور قانون الإصلاح الزراعي وفقدوا نفوذهم وسلطتهم، ولذلك

جاؤوا إلى الملا مصطفى تباعا يشكون حالهم، وللأسف كان بارزاني، كما يقول،

يولي اهتماما برؤساء العشائر والآغوات والمشايخ، ومن هم على شاكلتهم، كما

يرى أن الإنكليز كانوا يشجعون بارزاني للتحرك ضد قاسم. كان بارزاني يوجه

الشتائم للكوادر طوال الوقت، وكان ينزعج كثيرا إذا تحدث أحدهم عن الصراع

بين الإقطاعيين والفلاحين، كما كان يستشيط غضبا إن ناداه أحدهم بعبارة

«أستاذ»، وما يذكره أيضا أنه بعد انقلاب البعث على قاسم، كان الملا مصطفى

يعمل بكل حماس وبإصرار على تكوين العلاقة مع الأمريكيين، بينما بقي جلال

طالباني يرفض هذه العلاقة، انطلاقا من معاداة الدول الإمبريالية، وربما

يعتبر هذا من المفارقات في حياة هذا الرجل، الذي سيغدو بعدها بعقود الرجل

المفضل لأمريكا لاستلام حكم العراق.

بعد أن حلت كارثة القتال الأخوي بين المكتب السياسي للبارتي والمقربين من البارزانيين، هرب جلال إلى إيران، لكن الإيرانيين لم يسمحوا له بالبقاء إرضاء لبارزاني، كما كانت تعتبره في فترة الشاه يساريا متطرفا، ولذلك لم يكن اسمه مقبولا، فعاد ليتصالح مع بارزاني، غير أن الأخير همشه تقريبا

العلاقة المجهولة

في سيرة طالباني، سنتعرف على علاقات بالوسط السياسي، ربما لم يسمع بها كثيرون. إذ سيذكر أنه استطاع بناء علاقة جيدة مع الرئيس المصري جمال عبد الناصر، فقد نجح الشاب الكردي في ترك انطباع جيد لدى زعيم العرب، لدرجة دفعت بالأخير إلى القول، على ذمة الراوي، «بأن على الحكومة العراقية أن توافق على فكرة الحكم الذاتي»، وقد يبدو صدور هذا الكلام غريبا من رجل بقي يحلم أو يتحدث طوال حياته بالوحدة، وهنا يؤكد طالباني أن كلامه حول الحكم الذاتي لم يكن يعني إطلاقا الانفصال عن العراق، لكن قد يفسر البعض موقف عبد الناصر هذا بأنه موقف براغماتي، فربما كان يعتقد آنذاك (وعادة ما كان يبرع في هذه المسائل) بإمكانية استغلال الأكراد في معركته مع البعثيين العراقيين، لكن ما يذكره جلال لاحقا لا يوحي بذلك، إذ يؤكد أنه مع طرد البعثيين ومجيء القوميين العرب (1963)، أرسل لهم رسالة تقول بأنني على استعداد لأكون «وسيطا بينكم وأتكفل بانتزاع الحكم الذاتي الذي شرحه لي جلال»، لكن بارزاني كان قد وقّع بيانا مع الحكومة الجديدة، و»بذلك لطمنا على رؤوسنا حزنا على فوات هذه الفرصة الثمينة».

نصيحة جلال لكنفاني:

بعد أن حلت كارثة القتال الأخوي بين المكتب السياسي للبارتي والمقربين من البارزانيين، هرب جلال إلى إيران، لكن الإيرانيين لم يسمحوا له بالبقاء إرضاء لبارزاني، كما كانت تعتبره في فترة الشاه يساريا متطرفا، ولذلك لم يكن اسمه مقبولا، فعاد ليتصالح مع بارزاني، غير أن الأخير همشه تقريبا، كما أمر بتدبير عملية لقتله لاحقا، كما يذكر، وفي عام 1972 سيغادر جلال بغداد إلى مدينة ليون الفرنسية، لكنه بعد شهرين سيعود إلى دمشق، ولاحقا بيروت للعمل مع الجبهة الشعبية الفلسطينية، ومما يذكره أنه في حضور جورج حبش نصح غسان كنفاني بالاحتراس (بحكم الخبرة التي اكتسبها في معارك كردستان العراق)، وبأنه سوف يقتل لأنه لم يتعلم أساليب النضال السري المسلح، كما حذّره من فتح الرسائل التي تردهم، كما طلب منه تغيير منزله وعدم قيادة سيارته بنفسه. واعتبر البعض يومها، كما يقول، هذه النصائح سمة من سمات البورجوازية، خاصة أنهم كانوا يعيشون في منطقة شعبية.

حافظ الأسد بعينيّ جلال:

نعثر في فصول عديدة، على ملاحظات حول شخصية حافظ الأسد. ومما يذكره مثلا، أن النظام السوري كان يقدم له دعما جيدا، وأن الضباط العلويين كانوا يتعاملون معه ويتعاطفون مع قضيته بشكل جيد، خلافا للبعثيين السنة، فهم أقلية (العلويين) مثلهم (الأكراد). واللافت أيضا، أن جلال يثني على سياسات حافظ الأسد تجاه الأكراد السوريين، ويؤكد هنا أنه على الرغم من أن الأسد لم يعالج مسألة الجنسية بالنسبة للكرد، بيد أنهم حصلوا هناك على شيء من الحرية، فمارست أغلبية الأحزاب الكردية نشاطاتها بشكل علني.

وفي الكتاب، محطات وفصول منسية، أهمها ما يتعلق بحادثة حلبجة، وأيضا بيوميات جلال في القصر الرئاسي في العراق، إذ نفاجأ هنا، وخلافا لما يتوقعه القارئ أن تكون الخاتمة حول الغزو الأمريكي للعراق وما بعده، لكننا لا نعثر سوى على صفحات قليلة، لعله آثر عدم الاقتراب من هذه المحطة، والإيرانيون يقفون على تخوم عاصمته (السليمانية)، ويجولون في شوارع بغداد، بينما يحمي الأمريكيون قصره الرئاسي، وربما ما يدعم هذا التوجس، أن جلال ذهب/هرب للحديث عن أمور تتعلق بحياته اليومية وعلاقته بالثقافة. وهنا نعثر حقيقة على تفاصيل ممتعة، فهو لا ينسى أن يثني على دور زوجته الطبيبة هيرو، وصديق العمر نوشيروان مصطفى، كما يؤكد على صعيد علاقته بالسينما، أن زيارته لها لم تتجاوز الخمس مرات، وأنه كان ينام خلال عرض الفيلم، وربما علينا أن لا نتفاجأ بهذا الموقف، فرجل مثل جلال لطالما لعب أدوارا عديدة جعلته زاهدا بعالم الممثلين، كما يذكر أنه لم يتمكن من قيادة السيارة، مع ذلك، تمكن مام جلال بممارسته للسياسية كحرفة (وفق تعبير ماكس فيبر) أن يقود الأكراد للقصر الرئاسي بعد عقود من العيش في الجبال.

القدس العربي