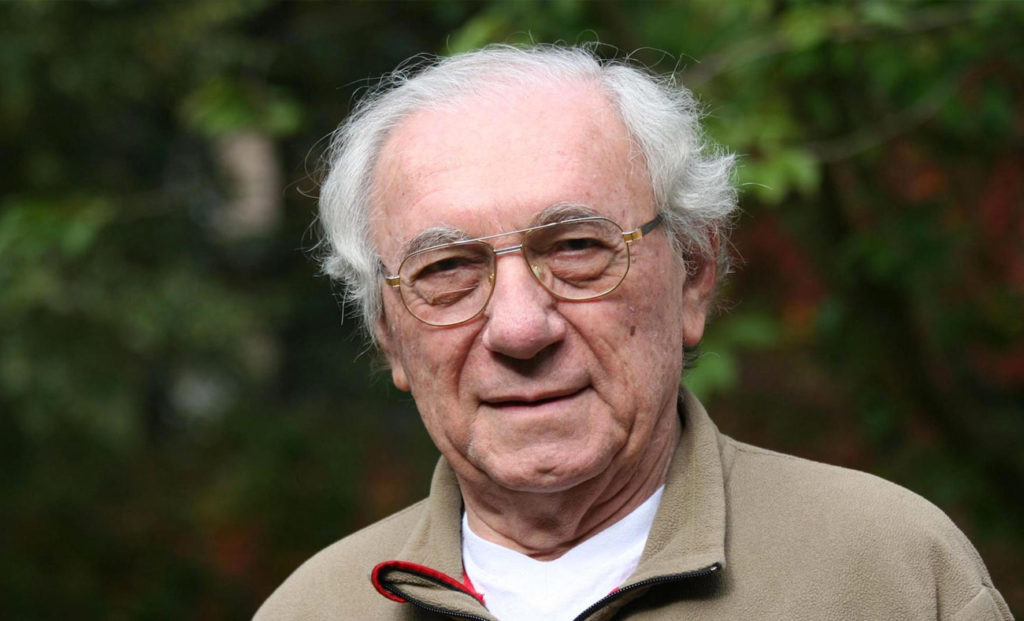

ترك رحيل صادق جلال العظم فراغا كبيرا في المشهد السوري الجديد الlتشكل مع الثورة السورية، والتي واكبها هذا المفكر المشاغب بكل تفاصيلها منذ البدايات الأولى للحراك المدني الذي ظهر مع وراثة بشار الأسد للحكم في العام 2000. كان العظم، دائما، يدهش الذين يقابلونه بسعة متابعته للتفاصيل اليومية على كامل الجغرافيا السورية. وبقي على هذه الحال حتى وفاته، وينقل بعض الذين زاروه، وهو على فراش الموت، وتحت تأثير الأدوية في شهر كانون الأول/ديسمبر 2016، أنه حين يصحو بين نوبة دواء وأخرى، فإن أول ما يسأل عنه هو الوضع في مدينة حلب الشرقية التي تتعرض لقصف وحشي من قبل الروس والايرانيين والنظام، هؤلاء الذين كانوا يضعون اللمسات الأخيرة على مخطط تهجير أهل المدينة، وهذا ما حصل بعد رحيل العظم بأسبوع فقط.

تبدو السنوات الأخيرة في حياة العظم ما بين العام 2000، وحتى رحيله، مختلفة عن مساره، حيث تمتع بحيوية عالية بعد انقطاع طويل عن ممارسة النشاط السياسي المباشر، وترجم ذلك من خلال الانخراط في تفاصيل الثورة السورية منذ بدايتها في آذار/مارس العام 2011. وفي هذا الوقت كان العظم قد غادر دمشق إلى بيروت، وقرر أن يشارك في النشاطات التي يمكن أن تساعد المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع، وهم يهتفون للسلمية، رغم أنهم أمام نظام أعدة العدة لقمع الحراك السلمي بالسلاح. وحين التقيته في بيروت في خريف 2010 قبل بداية الثورة التونسية، دارت بيننا أحاديث، بحضور زملاء لبنانيين وسوريين، حول الموقف في سوريا، وكان تشخيصه أن الوضع بلغ درجة الانفجار، وينتظر الشرارة، وحين جاءت الشرارة كان المفكر في صف الثورة، ولم يترك مساحة إلا وأخذ نصيبه منها كي يعبر عن رأيه ويشارك في الثورة، وكانت المحطة الأولى تجربة رابطة الكتاب السوريين التي عقدنا اجتماعها التأسيسي في القاهرة في تشرين الأول/اكتوبر العام 2012.

وكان العظم في تلك الفترة متحمسا للعمل مع الكتاب والمثقفين، وله رأي ساهم في تجميع عدد كبير من الكتاب حول الرابطة، وظل يردد “نحن في مرحلة تجميع بعضنا البعض، والتعرف على بعضنا بعد مرحلة طويلة من النظام الأمني”. واعتبر أن الرابطة أول مؤسسة حرة، تبعها تكوين رابطة الصحافيين. وظل حريصا على أن تصدر الرابطة مجلة ثقافية “أوراق”، وتمارس نشاطا ثقافيا. وترأس تحرير مجلة أوراق حتى رحيله، وكتب افتتاحية العدد الأول الذي صدر في منتصف آب/اغسطس 2013 بعنوان “خطوة نحو الحرية”، معتبراً أنّ صدور العدد الأول من المجلة هو “خطوة على طريق تخليصنا، ممّا اضطررنا الى استبــطـانــه، على مدى عقود، من قواعد وأصول للتعامل مع نظام القهر والاستبداد عبر التكتم والتقية والنفاق والتلاعب بالكلمات والتظاهر بالتصديق والقبول والاختباء وراء الرموز”، ورأى أنه “صار لكُتّاب سورية رابطة حرة طليقة تجمعهم طوعياً ومهنياً وليس قسراً أو اضطراراً لتحقيق مصلحة ما”. وسجل رأيه بالثورة “رابطة الكُتّاب السوريين ومجلتها، كما الإنتلجنسيا السورية عموماً، مدينة بهذا كله إلى ثورة الشعب السوري المستمرة بتضحياتها الهائلة والتي ما كان لكُتّاب سورية أن يشرعوا في التخلص من هذه الإعاقات والعاهات وفي استرجاع حرياتهم لولاها”.

وهنا لا بد من الاشارة إلى ان العظم كان في اجتماع تأسيس رابطة الكتاب محاطا بعدد من الكتاب السوريين والعرب، منهم حسين العودات، خليل النعيمي، جورج صبرا، حسام الدين محمد، نوري الجراح، خطيب بدله، ابراهيم اليوسف، حسن نجمي، طاهر رياض، زهير ابو شايب، معن البياري، محمود الريماوي. وحضر من الكتاب المصريين احمد فؤاد نجم، زين العابدين فؤاد، سعد القرش.. وإزاء الحضور الكبير الذي فاق 200 كاتب أحس العظم بنشوة خاصة، وهو يلتقي عن قرب هذا العدد من الكتاب الذين التقوا من أجل احياء الثقافة الحرة.

ومن مزايا العظم التي تحلى بها على الدوام الاصرار على دور طليعي للمثقفين والكتاب، وعليه استرجع في مرات عديدة دورهم في ربيع دمشق العام 2001 الذي “أطلقته الانتلجنسيا السورية مجتمعة. تعرض ربيع دمشق للقمع، ولكن تبين لاحقا أن الثورة هي عبارة عن انفجار للمكبوت الذي قمع. هي نوع من العدالة التاريخية، وإذا راجعنا ما صدر عن ثورات الربيع العربي لوجدناه في نصوص ربيع دمشق، الذي كان بمثابة بروفة أولية بقيت على مستوى نظري وتم قمعها “، ويرى “لو أن النظام تجاوب مع بعض الطروحات لكان تغير المسار. و”كنت على قناعة أن ضرب ربيع دمشق لا يمكن أن يمر من دون تداعيات لاحقة. هذا المتنفس الصغير الذي جاء بعد نصف قرن من القمع، ووضعت السلطة نهاية له، كان أشبه بطنجرة ضغط تزداد حرارتها، وليست هناك صمامات أمان، وكنا نسمع أحاديث الناس الناقمة، وتتردد عبارة واحدة، الوضع يحتاج إلى شرارة “.

يعتبر العظم من أبرز رموز ربيع دمشق، وفي محاضرة له في برلين عن “الربيع العربي والإسلام السياسي”، قال أنّ الربيع في سوريا يعني، ببساطة، استرجاع الجمهورية من السلالة الحاكمة إلى الأبد، ومن مجمّعها العسكري- التجاري الاحتكاري لكلّ شيء مهم في البلد”. ويعتقد أنّ من أهم النتائج التي أفصحت عنها هذه العودة الربيعية للناس إلى السياسة: أولاً الهزيمة الكاملة والنهائية لفكرة إنشاء سلالات حاكمة في بلدان مثل مصر وليبيا والعراق واليمن عبر نقل السلطة بشكل آلي ومباشر إلى أبناء الحاكم أو إلى أخوته وأقاربه، وثانياً الانتصار، من حيث المبدأ، لقاعدة تداول السلطة ديمقراطياً وانتخابياً، وليس تداولها عائلياً وسلالياً. ومعروف أنه تمّ التعبير عن ذلك كله في الصيحة الشعبية المدويّة للربيع العربي: “لا تمديد، لا تجديد، لا توريث”.

في هذا الوقت خاض العظم في مسألة البعد الطائفي للنظام السوري، فأثار الكثير من الجدل، ورغم أن هذه المسألة تناولها كثيرون، إلا أن موقع العظم الفكري حرّك ردود فعل مختلفة، وساجل معه كثيرون، وكان للنقاش أن يمتد طويلا، لو لم يرحل العظم في لحظة مفصلية من عمر الثورة السورية تمثلت في ما بعد سقوط مدينة حلب، وما تلاها من انهيارات. وباختصار اعتبر العظم النظام السوري طائفيا، ومع ذلك فإنه، و”في عصر بيت الأسد، تم بناء جوامع أكثر من أي فترة أخرى، وكان النظام الطائفي مضطرا لاثبات تدينه الذي ارتد عليه في النهاية”. وفي عدة مداخلات استشهد بالمفكر اللبناني جلبير الأشقر الذي أصدر كتابا (الشعب يريد) برهن فيه على طائفية النظام (حافظ الأسد أعاد بناء القوى المسلحة السورية على أسس طائفية معروفة. وقولنا هذا ليس إدانة لطائفة معينة، بل فضح لطائفية النظام).

ومن هنا فإن حديث العظم عن العلوية السياسية اكتسب وجاهة كبيرة في نظره ونظر جمهور سوري واسع، ففي حين اعتبره أخرون أنه ينطلق من موقف طائفي سني. وفي رأي هؤلاء أن العظم استعار المارونية السياسية في غير مكانها للبرهنة على صدق أطروحته، وبعدها عن التوظيف الطائفي. ما قاله العظم أنه “لا يمكن للصراع أن يصل إلى خاتمته، دون سقوط العلوية السياسية تمامًا، كما أن الحرب في لبنان ما كان يمكن أن تصل إلى خاتمتها، من دون سقوط المارونية السياسة (وليس الموارنة) في لبنان”. ومن بين أفضل الذين ساجلوا مع هذه الفكرة الدكتور أحمد برقاوي، الذي رأى “من حيث المبدأ، ليس هناك وجه من وجوه التشابه، بين المارونية السياسية في لبنان، وبين بنية الجماعة الحاكمة في سورية؛ ذلك أن السلطة في لبنان بُنيت في الأصل على عملية اقتسام طائفي.. بينما قامت دكتاتورية حافظ على مبدأ الغلبة العسكرية الانقلابية، ثم البحث عن شرعنة هذه الغلبة، وبالتالي لم تجر عملية دستورية لاقتسام السلطة، عبر عقد اجتماعي طائفي بين الطوائف والأديان السورية”.

وكان على العظم أن يوضح أطروحته أكثر من مرة بالنظر إلى الردود التي كان بعضها قاسيا، وذهب نحو اتهامه بالطائفية، وضرب مثالا كمال جنبلاط “هو واحد من الساسة العرب القلائل الذين انطلقوا من قاعدة طائفية، واستطاعوا أن يصبحوا زعماء وطنيين وشخصيات ذات طابع دولي”، وهو الأمر الذي لا ينطبق على حافظ أسد.

وما لم يكن ينتظره أحد هو المرض الذي أصاب المفكر، ولكن العظم استقبل الزائر الثقيل على مضض ولم يستسلم له، وظل يتحرك في فضاء سوريا الجديدة.. سوريا التي حلم أن تعود حرة، وفارق الحياة في 11 كانون الأول 2016 ولم يرها، وحين أغمض جفنيه كان سؤاله الأخير عن حلب التي شكلت بداية التراجع الكبير للثورة. وكانت الخاتمة.. لا الثورة اكتملت، ولا مسيرة المفكر في الثورة ذهبت في مسارها حتى النهاية.

عن (المدن)