لاحظت الأنثروبولوجية الأمريكية كريستا سالامندرا في سياق قراءتها لكتابات السيرة الذاتية في مدينة دمشق، أنّ قسما من نخب هذه المدينة، من أمثال سهيل ترجمان ونجاة قصاب حسن، قد لجؤوا إلى أدب السيرة، واعتماد لغة الحنين إلى الماضي الجميل، كأسلوب للتفاوض على المجال العام. فالدمشقيون وخلال فترة السبعينيات والثمانينيات، كانوا قد انسحبوا من الحياة السياسية، ولذلك شكّل لهم التراث الاجتماعي مكانا بديلاً للحفاظ على حضورهم في المدينة.

وقد حافظت هذه الموجة من الكتابات على نفسها مع قدوم الحرب إلى البلاد بعد عام 2011، ففي سيرته «الجنة المفقودة،» يتعامل الروائي خيري الذهبي مع دمشق الخمسينيات والستينيات بوصفها مرادفة لعالم الجنة، قبل أن يأتي زمن البعث، لتصبح البلاد والمدينة وفق تعبيره «عدوة لكل شيء جميل، حتى الحب!». ويبقى الطريف في ما كتبه الذهبي في سيرته، ظهور دمشق كمدينة للمجانين. وهذا ما حاول قوله أيضا في روايته التي صدرت بعد الحرب بعنوان «المكتبة السرية» التي احتل الجنون فيها دورا رئيسيا. وقد يعود هذا الاهتمام إلى قدرة المجنون على إشهار أفكاره في الوقت الذي يتردّد فيه العقلاء أمام الظواهر الثقافية والاجتماعية. وبالتالي نرى المجانين في دمشق يلعبون، في سيرة الذهبي، دور آخر الفرسان الذين يقاومون الطغاة.

وبالعودة إلى ما كتبته سالامندرا، يومها وجدت أنّ السيرة الذاتية الدمشقية، لم تتمكن من أن تصنع لنا سيرة مهنية مشابهة للسيرة التي كتبها الأنثروبولوجي الأمريكي دايل أيكلمان عن حياة داعية ديني في المغرب، وعلى الرغم من أنّ نجاة قصاب حسن، حاول أن يكتب شيئا عن سيرته في عالم التلفزيون السوري، لكنه بقي مدهوشا بالماضي وتقاليده، انتقاما من أفكار اليسار الشبابية. ويمكن القول إنّ سالامندرا أيضا لم تكن دقيقة في قراءتها أحيانا، كونها أهملت بعض السير التي كتبها عاميون، مثل سيرة التاجر الدمشقي بدر الدين الشلاح، التي تروي حياة شاب بدأ في محل صغير للخضار والفواكه، ليتولى لاحقا رئاسة غرفة تجارة دمشق. مع ذلك، تبقى ملاحظاتها، ولعلها تنطبق على عدد من السير الذاتية التي نشرت خلال الحرب، وحاولت جمع ما تبقى من ذاكرة «الزمن الذهبي».

سير من نكهة أخرى

مما يلاحظ في السنوات الأخيرة السورية، ظهور جنس آخر من السير، تركز على الحياة المهنية لبعض الأشخاص، وتحمل تواريخ وتفاصيل جديدة على صعيد دمشق في القرن العشرين، فبدلا من أن تغوص في سير الجيران وعادات المدينة، كانت تقذف بنا في عالم الموظفين والأطباء والأحياء الجديدة. ويمثّل كتاب «سيرة مواطن دمشقي في القرن العشرين» للطبيب إبراهيم حقّي (صدر في مجلدين كبيرين عن دار الفكر) النصَ الأبرز عن هذا التوجه الجديد في عالم السير الذاتية.

في هذه السيرة نتعرّف على ذكريات طبيب في مهنته على مدى ستة عقود، ما يتيح لنا التعرّف على تطور مهنة الطب وواقع مؤسسات القطاع الصحي في سوريا القرن العشرين.

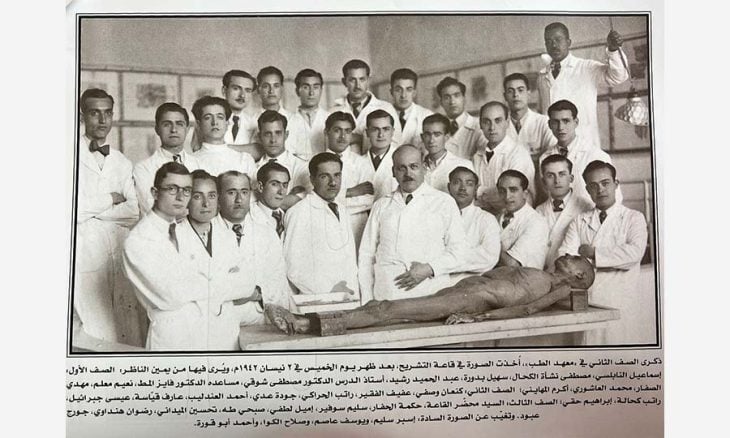

إبراهيم حقي دمشقي وطبيب نسائية، ولد في عام 1920 (وما يزال على قيد الحياة لحظة كتابة المقال) وعمل قرابة ثلاثة عقود وأكثر في القطاع الصحي الحكومي، قبل أن ينتقل ليساهم في تأسيس مشفى خاص في المدينة (مشفى الشفاء). قبل صدور هذه السيرة، أصدر مجلدين بعنوان «دمشق في ثمانين عاما» حاول فيهما رصد التحولات الحضرية التي عرفتها المدينة آخر ثمانية عقود على صعيد اللباس والطعام والمواصلات، ولذلك تبدو سيرته الذاتية أحيانا وكأنها امتداد لهذين المجلدين. ولد حقّي في أسرة دمشقية تقليدية تعمل في تجارة الحبوب، وكان والده موظفا عثمانيا أنجب من زوجته الحلبية 11 طفلا. ويذكر حقي أنّ أحد أخوته، قبل ولادته، التحق بمعركة جنق قلعة الشهيرة في تركيا وقُتِل هناك، وغالبا ما أُهمِلت سير هؤلاء المقاتلين في السرديات التركية المعاصرة. وفي الثلاثينيات انتقل والده للعمل في حلب وهناك سكنت العائلة قرب القلعة القديمة ودائرة الحكومة. ويبدو منزلهم خاليا من الكهرباء، والخدمات فيه قديمة. وقد عادت العائلة لاحقا إلى دمشق والتحق الشاب في فترة الثانوية بمدرسة مكتب عنبر. وهنا يُخبرنا أنّ ما سيدونه عن هذه الفترة يختلف عن سابقتها، كونه بدأ بكتابة يومياته. ولا تشير شهادته هنا إلى أن ظاهرة كتابة اليوميات كانت منتشرة بين أبناء الطبقة الوسطى والمتعلمة في دمشق آنذاك أم لا. وعلى الرغم من أنّه لا ينشر لنا شيئا من هذه اليوميات بنسختها الأولى، لكن ذكره لأسماء كل طلاب صفه بعد مرور ثمانين سنة، وعشرات التفاصيل اليومية الأخرى، تشير إلى أنه اعتمد على مدونة ما أو مَراجع تساعده، وهو أسلوب سيعود ليعتمد عليه حقّي أثناء حديثه عن مساره الطبي. إذ سينقل كثيرا من تفاصيل ما جرى معه، خلال ترؤسه لعمادة كلية الطب (1971ـ 73) في دمشق، ولاحقا نقيبا للأطباء، أو إدارة بعض المشافي، من التقارير التي كان يرسلها ويعدّها دوريا. وهنا يبدو كاتب الذكريات وكأنه يستعير الوسيط ذاته الذي يستخدمه المؤرخ؛ أي رواية الوقائع السابقة المسجّلة تحريريا والبحث عن مراجع والاستشهادات ومضاهاة المصادر.

طلاب عنبر

تبدو مدرسة (مكتب عنبر) في يومياته مشحونة بالأفكار الإصلاحية والمحافظة في الآن ذاته، ولذلك لا نرى أي دور كبير في هذه الفترة (الأربعينيات) لميشيل عفلق، الذي يظهر في إحدى الصور النادرة الخاصة بأساتذة المدرسة في طرفها، بينما يتوسطها آخر جيل الإصلاحيين الدمشقيين. وهو جيل كان يرى أنّ الإصلاح يقوم على قاعدة أخلاقية وتعليمية محافظة، ولعل هذه الأفكار نراها في مقال نشره التلميذ حقّي بعنوان (التأخر ناجم عن الكذب) وفي كلمة أخرى له في حفل التخرج يعود إلى القول «ما العمل.. وما هو الإصلاح الذي نريده؟ هو إصلاح في ديننا، إصلاح في أخلاقنا، إصلاح في عاداتنا.. إصلاح في عقائدنا؟ الدين دعامة الأمة وأساس الحياة». وعلى الرغم من هذا النفس الإسلامي الإصلاحي (تمييزا عن الإسلام السياسي لاحقا) ويخيل لنا أنّ الأساتذة شاركوه في كتابتها، لكن ما يلفت النظر أن هذا الخطاب لا يُكثِر من الاستشهاد بالمراجع الدينية، بل بالشعر الذي كان آنذاك يمثّل لغة المثقفين.

يوميات طبيب

لا تشكّل ذكريات الطفولة سوى القسم الأصغر من سيرته، ففي باقي السيرة ستختفي بعض التفاصيل الإثنوغرافية عن واقع دمشق وحلب، لصالح التركيز على مساره المهني من خلال ثلاث مراحل:

الأولى مرحلته في الجامعة.

الثانية عمله في مستشفيات الدولة وقطاعها الصحي (الخمسينيات وحتى بداية الثمانينيات)

والثالثة ستبدأ بعد الثمانينيات من خلال عمله في عيادته والقطاع الصحي الخاص، الذي أخذ ينمو في هذه الفترة. وما يحسب له في هذا الجانب أنه سيركز على حياة الطب ومؤسساته فقط، خلافا لبعض الأطباء الذين أولوا الاهتمام بسيرهم السياسية بدلا من التركيز على حياتهم المهنية (الطبيب والسياسي بشير العظمة).

في المرحلة الأولى، نراه يحرص على نشر صور برفقة زملائه في مختبرات الجامعة، التي تبدو قذرة في بداية الأربعينيات. كما يأتي على ذكر أسماء بعض الأطباء الفرنسيين لوسركل (اختصاصي جراحة) ولا يولي للصراع بين النخب المحلية والإدارة الانتدابية الفرنسية أي اهتمام يذكر. فعلى امتداد سنوات طويلة، اعتادت مذكرات النخب تبني الخطاب الاستقلالي، والتركيز على الخلاف السوري الفرنسي حسب، بينما يظهر حقّي بعيداً عن هذا الجانب، ومهتما أكثر بتدوين يومياته في الجامعة. وفي السنة الخامسة 1944 اجتاحت الملاريا البلاد، وهنا أُرسِل حقّي إلى الجزيرة السورية، وعاش فترة من الزمن ودوّن تفاصيل عن واقع مدنها في كتابين صدرا مؤخرا. وفي هذه الفترة نراه يرسل رسالة إلى وزارة الصحة يطالب فيها بتحسين موضوع المستنقعات، من خلال إجبار الفلاحين على العمل يوما واحدا في الأسبوع، لردمها. وتبدو صورة الطبيب هنا منخرطة في سياسات الدولة، وهي صورة ستتبلور أكثر في فترة الستينيات. إذ تميّز العقد الأول من قدوم البعث بتولّي قسم من الأطباء قيادته (نور الدين الأتاسي، إبراهيم ماخوس) قبل أن يختفي دورهم لاحقا على صعيد النقاش حول السياسات العامة، وتغدو صورة الطبيب محصورة في التشخيص والعلاج وفرص الرقي الاجتماعي.

في عام 1947، عاد للعمل في عيادة صغيرة في دمشق، التي شهدت موجة من وباء الكوليرا، ولذلك سينشغل في حملة تلقيح للسكان في أحياء دمشق، وسيعود بعدها للعمل في اختصاص توليد النساء لمدة 6 عقود، ما جعله يعلق في ذاكرة النساء الدمشقيات إلى يومنا هذا. لم تكن فكرة الولادة في المستشفى شائعة بعد، وقد عمل مديرا لدار التوليد التي تأسست في عام 1961، ما أتاح له فرصة الاقتراب أكثر من واقع القطاع الحكومي الصحي. وتُظهِرُ يومياته في هذا الجانب دورَ البيروقراطية في إعاقة تقدّم هذا القطاع، حيث كان شراء سرير أو ستائر لغرف المرضى يتطلّب ما لا يقل عن عشرة توقيعات. وبعد عمله عميدا لكلية الطب في دمشق، أصبح بحكم القانون مشرفا على واقع مشفى المواساة الحكومية التابعة للجامعة. ويبدو أنّ حياته في مؤسسات الدولة الصحية لم تكن تسير على ما يرام. وهذا ما يُظهِرُه حجمُ ولغةُ الرسائل التي كان يرسلها للوزارة طالبا منهم تغيير بعض القرارات. كما يُظهِرُ أنّ الخلاف أحيانا كان يدور حول مفهوم اشتراكية الدولة، فالطبيب الدمشقي يظهر في رسائله حاملا، على الرغم من البعد المحافظ، نفسا أكثر ليبرالية على صعيد سياسات إدارة القطاع الصحي. فهو لا يرى ضيرا في أن تكون أجور القطاع العام مشابهة لأجور القطاع الخاص، وهو ما كان يختلف مع توجهات الدولة آنذاك الاشتراكية، مع ذلك لن ينجرّ إلى صدام حاد مع أيديولوجية الدولة، بل سيبقى يرى أنّ الفساد ناجم عن دور بعض الأشخاص وليس النظام السياسي.

صورة الممرضات

في هذه الفترة (من الستينيات حتى بداية الثمانينيات) يخصّص فصولا للحديث عن عالم الممرضات. فقد اعتاد السوريون في سنوات ما قبل الحرب وبعدها على ربط الممرضات في المشافي الحكومية الدمشقية بالفساد، وأيضا بعدم المهنية والإهمال. ويبدو أنّ هذه الأزمة تعود لفترة الستينيات، إذ تظهرُ الممرضات في سيرته فاسدات في الأغلب، ولهن لغتهن الخاصة وحتى ثيابهن التي تختلف عن ثياب باقي العاملين في القطاع الصحي، ولذلك نراه في رسائله يطالب بإصلاح هذا العالم الذي ازداد فسادا بعد قدوم البعثيين، كما يقول، فأخذ الممرضون البعثيون يعتدون بالضرب على الأطباء. مع ذلك، تبدو دمشق في السبعينيات من خلال رسائل الطبيب للجهات المسؤولة، قادرة من خلال نخبها الإدارية على الصراع مع السلطة حول إدارة قطاعات الدولة. في الثمانينيات وبعد خروجه إلى التقاعد اتّجه نحو العمل في القطاع الخاص وعيادته. وهنا سيتناول تفاصيل تتعلق بكيفية تطور القطاع الطبي الخاص في دمشق، ومراحل هذا التطور، بدءا من افتتاح المشفى الفرنسي والطلياني في العشرينيات حتى لحظة بناء مشفى الشامي ومشفى دار الشفاء (في الثمانينيات) ومراحل تطورها وأسماء المساهمين في بنائها على مدى ثلاثة عقود.

حياة اللباس في دمشق

نشر السياسي السوري فخري البارودي مذكراته عام 1951، ولاحقا ومع قرب القرن العشرين، عادت الباحثة السورية دعد الحكيم، لنشر أوراق البارودي. وقد اعتمدت في الجزء الأول من مجلديها على المذكرات ذاتها التي نشرها البارودي، لكن الخلاف بين النسختين أنّ الأخيرة كانت دون صور، بينما أظهرت سيرة البارودي الأولى نزوع صاحبها إلى جمع صوره في مختلف أدواره، إيمانا منه بأهمية تثبيت اللحظة فوتوغرافيا، ورغم غياب تفسير واضح حول سبب إزاحة الصور في النسخة الثانية مع الحكيم، لكن ما يلاحظ في بعض السير الذاتية، التي نُشِرت مؤخرا في سوريا بعد الحرب، عودة الاهتمام بتوثيق الزمان من خلال الصور، وهذا ما نراه مع عفيف البهنسي، ويبدو أكثر وضوحا مع الطبيب حقّي. إذ ما يميز هذه السيرة، إضافة إلى تدوينها حياة الطب في دمشق، أنّها مليئة بالصور، التي توثّق مراحل مختلفة من حياته، منذ الطفولة، بل إنّ هناك بعض الصور لشخصيات في الخمسينيات قد تكون غير متوفرة إلا لدى حقي (صور عفلق في مكتب عنبر). ولذلك تحمل الصور الكثيرة التي نشرها حقي في هذه السيرة قيمة بحد ذاتها، كونها تتيح لنا بالمقابل تدوين بعض الملاحظات أو السير الهامشية، ومنها حياة لباس الرجال في دمشق طوال القرن العشرين. ولذلك سنحاول اعتمادا على صور حقّي، الذي بقي مولعا في مجلديه الأولين بالتاريخ الثقافي للمدينة، تسجيل بعض الملاحظات في هذا الجانب.

تظهر أول صور العائلة في عام 1900، حيث يبدو جدّ والدته التاجر الحلبي مرتدياً القنباز، وهذا ما اعتاد التجار على ارتدائه، وإلى جانبه والده الموظف العثماني مرتديا الطربوش، الذي غدا مع نهاية القرن التاسع عشر قبعة عصرية للمسلمين المتعلمين، ورمزا للهوية الإسلامية العثمانية. وفي صورة تعود لعام 1921 يظهر حقّي الطفل مع إخوته، طلاباً يرتدون لباس المدرسة وطرابيشهم التي أخذت تدل على الكمال وحسن الأخلاق، ولا يجوز الذهاب للمدرسة دونها. وفي منتصف الثلاثينيات ستلتقط صورة للأبناء بالأزياء الأوروبية باستثناء الأب الذي حافظ على طربوشه (في إشارة للتقاليد العثمانية). وبحلول عام 1936، يبدو طلاب تلاميذ مدرسة مكتب عنبر في الثانوية بملابسهم الأوروبية وبناطيلهم الواسعة (الشالستو) حاسري الرأس، والى جانبهم أساتذتهم بطرابيشهم التقليدية. ويبدو أنّه خلال فترة الخمسينيات، وعلى الرغم من صدور قرار من حسني الزعيم، المولع بشخصية كمال أتاتورك وسياساته، بمنع الناس من الخروج إلى الشوارع بالطربوش، ظل الجيل العثماني الأخير يصر على ارتدائه. بينما سنرى حقي يستبدل ربطة العنق من نوع الفراشة بربطة العنق الطويلة. وهناك من كان يعترض على هذه الموضة الجديدة، ولذلك يبرر حقي قراره بالقول «ولا تعجبن يا صديقي إذا رأى فؤادي بخرقة انشغل» ولعل هذه الملاحظة التي يشير إليها تأتي في سياق نقاش واسع جرى في المدينة حول اللباس الأوروبي، وهو ما نراه مثلا مع الشيخ سليمان غاوجي من خلال تأليفه كتابا بعنوان «نجاة المؤمنين بعدم التشبه بالكافرين» دعا فيه إلى تكفير من يلبس القبعة من المسلمين.

في الخمسينيات سنرى حقي وهو يرتدي اللباس العسكري الأنيق والمرتب خلال فترة الخدمة العسكرية الالزامية، مقارنة باللباس العسكري لاحقا. وفي الستينيات والسبعينيات نراه في بعض الصور يرتدي لباسا يدعى «السفاري»؛ مؤلفا من بنطال وجاكيت عريض، لكنه مغلق ولا يلبس تحته قميصا، ودرج موظفو القطاع الحكومي على ارتدائه. ومع الثمانينيات، وبعد مغادرته العمل في هذا القطاع، عاد ليظهر في الصور مرتدياً البدلة الرسمية، في إشارة لموقعه الجديد في العمل الطبي الخاص. لكن البدلات هذه المرة بدت من النوع الجاهز، وليست المفصّلة. وفي التسعينيات لا نراه في زي آخر يختلف عن الزي الرسمي، ولعل تقدّمه في العمر حال دون أن يرتدي الجينز الذي كان يظهر في الأسواق خلال هذه الفترة، والذي ارتبط ارتداؤه بأوساط معينة من جيل الشباب. كما يبدو أنه لم يفضل ارتداء الأقمشة المزركشة، التي نرى اليوم إقبالا عليها من قبل الشبان وحتى كبار العمر، بل فضّل الاحتفاظ بطابع البدلة الرسمي مع إضافة القبعة (الكاسكيت) التي أخذ يستخدمها لحماية رأسه من أشعة الشمس، بعد أن تقدّم به العمر، دون أن يتمكن تقدم السن في المقابل من شرخ ذاكرته الصلبة والغنية عن دمشق وأهلها ومرضاها في القرن العشرين.

“القدس العربي”