نحو رواية “تغريبة القافر” (القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023)، للعماني زهران القاسمي إلى نوع الروايات التي تتضمن “الغرائبية الواقعية”، حيث يتقاطع الواقع المعيش بالغرائبي، الموت بالحياة، ويحضر عنصر الماء كناية عن كليهما، تارة يتسبب بمنح الحياة، وأخرى الموت. ينغزل الجانب الواقعي مع الماورائي بالتجاور مع المعتقدات الاجتماعية التي تطيحها تحولات فكرية وحضارية تطرأ على المجتمع، فتفكك الغيبيات وتميط اللثام عن كثير من المسلمات.

وفي الرواية الخليجية التي أمعن روادها وكتابها في الكتابة عن مجتمعاتهم وتشريح الظواهر والنقلات الاجتماعية فيها، نجد عديداً من الإحالات نحو الغرائبية الواقعية، الناقلة والمعبرة عن فرادة المجتمع وخصوصيته في آن واحد، هذا من الممكن مقاربته بوضوح في رواية “حفرة إلى السماء”، للكاتب السعودي عبدالله آل عياف، إذ تبدأ الرواية بحدث موت وميلاد في آن واحد، كذلك رواية “خاتم” للكاتبة رجاء عالم، مع بيت الشيخ نصيب وأسرار المفاتيح والنساء و”الغول التي لم تطلع من غربة الدرب بل من غرفة المسافرين”. أيضاً رواية “وشائج ماء” للكاتب عبده خال، مع بداية الرواية بهذه العبارات “عينا جدتي لم تكتحلا بالإثمد، ولم تريا شجراً يسير في الصحراء، لكنهما أبصرتا أشياء تفوق غرائبية ما رأت زرقاء اليمامة”.

تحفل “تغريبة القافر” بعديد من التفاصيل الدالة على الغرائبية الواقعية، قسم الكاتب روايته إلى أحد عشر فصلاً ونهاية. تبدأ الأحداث مع الغريقة، امرأة تدعى مريم، لا يذكر اسمها مجرداً أبداً بسبب كثرة المريمات في البلدة، لذا كلما ذكرت يقال “مريم بنت حمد ود غانم” المتزوجة من عبدالله بن جميل.

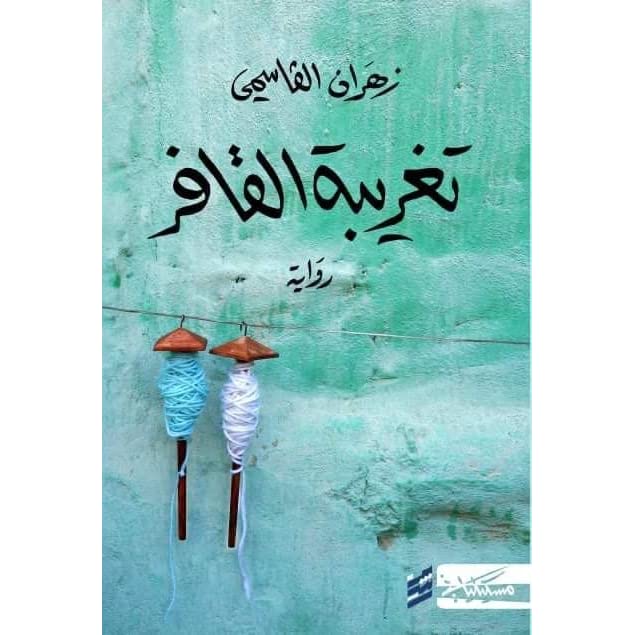

الرواية العمانية (دار مسكلياني)

يشكل حدث سقوط مريم في البئر بداية مشوقة، مع صوت المنادي يستدعي أهالي البلدة هاتفاً “غريقة… غريقة”. يخبئ مطلع النص في ثناياه تصاعد الأسئلة عن السبب في موت مريم، فلا يبدو منطقياً أن تموت غرقاً، لأنها تخاف الاقتراب من الآبار. سرعان ما يتكشف للقارئ الحالة التي عانتها مريم قبل موتها بعدة أشهر، صداع مستمر يصاحبها لأيام، جربت معه أنواعاً كثيرة من الأدوية والعقاقير، لكنه لا يزول ولا يهدأ، إلا عندما تغطس رأسها في الماء. لم يكن الصداع الذي تشكو منه مريم عادياً، بل تحول إلى ظاهرة مستمرة، جعل من صاحبته أشبه بمجذوبة تهيم على وجهها في الدروب. مريم الخياطة الماهرة التي تبرع في حياكة الأثواب فلا تنافسها أي امرأة، غدت لا تطيق أن تمسك إبرة، لذا قيل عنها إنها محسودة، أو مسحورة لكثرة زوارها من النساء الراغبات بحياكة الأثواب.

لنقرأ “ظل الحلم ذاته يتكرر كل ليلة فتصحو ورأسها يكاد يتهشم، ولا تكاد تقوى على حمله، ثم لاحظت أن صداعها يخف إذا أغمضت عينيها، وعندما نزلت مرة إلى حوض الماء بجانب البئر وغاصت تحت الماء لاحظت أن الصداع اختفى، لكنه كان يزداد كلما جلست إلى خياطتها، فتحولت اليد التي كانت سريعة ومتقنة إلى يد بطيئة وضائعة في أشهر الحمل”.

ترحل مريم من دون أن يعرف أحد سر صداعها، لم يشفها كي رأسها بالنار كما نصح معالج القرية، معتبراً أن سببه “الشقيقة”، ولا الأحراز والأبخرة التي أحرقتها “أمهاتها” كي تشفى من السحر، ولا النشوق الذي باعه لها رجل عبر القرية ذات نهار مثل جني مجهول.

مجتمع أمومي

في المجتمع الأمومي ثمة مزيج من الحدس والحكمة والإرادة بغرض النجاة، حيث تتمكن النساء من إدارة دفة الأمور، من أخذ القرار الذي يؤدي إلى الحياة أو الموت. وهنا نجد “الأمومة” مهيمنة منذ بداية السرد. مريم الغريقة تحمل في أحشائها طفلاً، وفي اللحظة التي تم اكتشاف موتها غرقاً وإخراجها من البئر، انقسمت الآراء حول الجنين الذي في رحمها. قال شيخ البلدة إن الذي في بطنها من الأولى به الدفن، أما عمتها كاذية بنت غانم القابلة المتمرسة، فقد فرضت إرادتها حين سحبت من حزام أحد الحاضرين سكيناً ورفعت ثوب الغريقة وشقت بطنها، كي تخرج الطفل من الرحم وتقطع حبل المشيمة. وفي اللحظة التي سمع فيها بكاء الوليد رددت كاذية والدموع تملأ عينيها “يخرج الحي من الميت”.

الروائي زهران القاسمي (صفحة الكاتب – فيسبوك)

تربت مريم بين عمتها وثلاث من خالاتها بسبب موت أمها، لذا ظلت تعتبرهن جميعاً أمهاتها، كما اعتبرن أنها ابنتهن، “وعندما احتل الصداع العنيف رأسها، قامت أمهاتها بأمور بيتها، فكن يطبخن لها وينظفن البيت ويعتنين بالمواشي ويجلبن الماء من الفلج”. أما الطفل المولود لأم ماتت غرقاً فقد حمل اسم “سالم” لأنه نجا من موت أكيد. تتولى إرضاعه إحدى نساء القرية وتدعى “آسيا”، فقدت خمس طفلات، وأحست نحوه بعاطفة جارفة، وكأن الله عوضها به عن بناتها الراحلات، وزوجها الذي غاب في بلدات بعيدة، آخذاً معه أمنياتها بحياة مستقرة.

سيرة الأفلاج والقافر

الماء أصل الحياة التي قام عليها الكون. فلا توجد حياة من دون ماء، تقدم القرابين للماء، وتقوم الحروب لري البشر ولمنع العطش عن الأراضي الجافة. من هنا تأتي أهمية “الفلج” في الحياة العمانية، يستطيع قارئ الأدب العماني معرفة دور أفلاج الماء. إنها القنوات التي تحمل الماء من الجبال وتوصلها إلى القرى، تروي الحقول والزرع والبساتين، تدخل البيوت فتروي أصحابها، وتهبهم الحياة والخصب، والموت أيضاً. تحفل معظم روايات الكتاب والكاتبات العمانيين بحكايات ووقائع تتعلق بالأفلاج التي تقلص وجودها الآن وجف ماؤها مع تغيرات الحياة العصرية، لكن تلك الأفلاج ما زالت موجودة جغرافياً، وتبدو الكتابة عنها في جزء منها مرتبطة بالذاكرة، والتأريخ لمرحلة من الزمن قد تزول آثاره بمرور الوقت، فلا يبقى منه إلا شواهد قليلة.

تتحد سيرة الأفلاج مع سيرة القافر الذي يضع رأسه على الأرض منصتاً لعروقها، كي يستمع لخرير الماء في جوفها، خافتاً يأتي من الأعماق، فيشير إلى المكان الذي سوف يكون منبع الماء “أم الفلج”، وهناك يحفر الرجال الأشداء طريقه بميلان خفيف حتى يجري الماء منحدراً نحو القرى. ولعله من المؤكد أن مسارات الأفلاج وطرقها تختلف من قرية إلى أخرى، بحسب طبيعة المكان ونوع الأرض والصخور ومدى تدفق الماء، “تحفر بعض القنوات من بداية المنبع هبوطاً وبعضها الآخر ينطلق من القرية صعوداً حتى المنبع”. هناك بلدات تتكاثر أفلاجها، وأخرى تموت عطشاً بلا قطرة ماء، وكلما كثرت أفلاج القرية ازدهر زرعها، وزاد روادها وضجت الحياة فيها.

وفي الرواية، تستعين القرى بالقافر سالم ابن الغريقة مريم، وهو الرجل الذي يقتفي أثر الماء، الموهوب بالإنصات لخريرها الداخلي، والإشارة عبر حدسه إلى المكان المنشود، الذي سوف يمنح الحياة للقرية، ما إن يتدفق الماء، وهذا لا يحدث بسهولة، حتى ينتهي عمل القافر، ويشرع الرجال في شق القناة وإبعاد الرمال والأتربة والحصى، وتسقيف سطح القناة، المهددة بالسقوط على رأس من يقومون بالحفر، إن لم يتوخوا الحذر.

رمزية الماء

تشتبك الرواية بكل شخوصها وتفاصيلها مع دلالات الماء ورمزيتها، منذ البداية وحتى النهاية. فالأم مريم تضع رأسها بالماء كي يزول الصداع، إلى أن يسحبها جب البئر إلى قلبه، فتخرج منه جثة هامدة، يصير موتها قرباناً للماء. تمر خمسة عشر عاماً بعد رحيلها لم يشعر الناس فيها بجفاف أو انقطاع السحاب، تزهر الحياة في القرية، وتخضر البساتين وترتوي الأراضي بعد أن كانت قفراً. أما الأب عبدالله بن جميل فيفقد حياته وهو يساعد في الوصول إلى ماء الفلج. تنهار الصخور على رأسه وتحبسه حتى يفارق الحياة، كأن الماء لا يخرج من باطن الأرض من دون تقديم قرابين. يرى سالم القافر أن “الماء الذي يعيد الحياة للقرى كان لزاماً أن يبقى في مكانه، لأنه مصحوب بلعنة منذ القدم. ولما كان قد سمع مراراً أن الماء المحجوز في باطن الأرض تحرسه كائنات الأرض السفلية، ظن ما حدث لأبيه انتقاماً منها حتى يتوقف عن ذلك العبث”.

الابن سالم، امتلك موهبة الحدس للتنبؤ بأماكن وجود الماء في جوف الأرض، منذ كان في التاسعة من عمره، هذه الهبة الربانية جعلته يتخلص من سخرية أهل القرية وتذكيره كل يوم بأنه ابن الغريقة، فقد “سرى في كل مكان خبر قدرة سالم بن عبدالله ود الغريقة على الإنصات للماء ومعرفة مكانه في باطن الأرض”. ثم يتوحد سالم مع الماء متلاشياً في داخله، تاركاً زوجته نصرا تائهة تبحث عنه، متأملة في رجوعه، فتنسج حولها الأقاويل التي تتناسب مع الوعي الغرائبي للناس، لنقرأ “رأوها تجلس عند قنطرة الفلج منكسة الرأس تتأمل انعكاس القمر على وجه الماء. صامت عن الكلام وكفت عن الظهور فكثرت الأقاويل والتأويلات. قالت امرأة إنها شاهدتها تجلس قرب حافة بئر الغريقة تضع يديها على حافته وتحني عنقها مدخلة رأسها في البئر، وإنها كانت تبقى على هيئتها تلك مدة طويلة”.

لقد ارتبط وجود سالم القافر، منذ ميلاده وحتى لحظة وفاته بعنصر الماء، لا “هم له إلا البحث عن الأفلاج العنيدة التي تقبر الماء خلف جدرانها البازلتية الصلدة”. حكمت هذه الصلة حياته من دون إرادته، أو اختياره، وظل مستسلماً لها طواعية، كما يستسلم أهالي بلدته لقناعاتهم بأن الجن يتحكم في حياتهم. مرضعته آسيا تعتقد أن الجنية أم الصبيان خطفت وليداتها، على رغم كل التمائم والنذور والحروز والأبخرة التي استعانت بها. كذلك والدة “سلام”، التي ظنت أن الجن أبدلوا بولدها ابنهم، وأن الذي يعيش معها ليس ابنها، هذه القناعة أدت إلى محاولتها خنق ابنها، إلى أن يرديها زوجها قتيلة.

اختار القاسمي لغة جزلة، منضبطة، خالية من الاستفاضات المملة، انتقل من فصل إلى آخر في سلاسة، على رغم تعدد الحكايات وتشعبها، بدت كل حكاية منها عاكسة للحقيقة الاجتماعية المراد إيصالها. استعان بالحوار بين الشخوص باللهجة العمانية، مما طعم السرد بمحلية ممتعة تحاكي المضمون.

*انبندنت