علي سفر

كاتب وشاعر سوري

أوراق العدد 12

الملف التشكيلي

“ما هذه الوجوه؟”

“لقد رأيتها من قبل، لكنني لا أذكر أين؟!”

“كيف تتسرب إليَّ ملامحها، رغم كل هذه الطبقات من الوهن والأذى الذي أصابها؟!

أأنا أقف أمام مرآة؟

كيف تتمكن كل لوحة من أن تنقل لي جزءاً كامناً في دواخلي؟!”

يفترضُ القارئ/ المشاهد، هذه الأسئلة، وهو يشاهد لوحات سهف عبد الرحمن، ضمن مشروعه الذي يحمل عنوان “ربما أحد ما هنا”.

وربما يتعذر عليه طرح الأسئلة، فنحاول أن نلعب دور الوسيط بينه وبين السطح المتموج للوجوه، أو المساحة التي تراكمت فيها طبقات الألوان، بين التأسيس، وبين تتبع الأشكال المفترض للوجوه، وقد انتقلت من حيزها الواقعي إلى نهر الأفكار والهواجس والتجارب والرغبات، في رأس سهف، فأعادها إلى الواقع مرسومة بهذا الشكل!

استنطاق الشخصيات، قد لا يفيد هنا، طالما أننا نخضع لرغبة الرسام، فهو من يحدد ملامح الأهوال التي أصابتها، فأمسى نطقها، أو حديثها عن نفسها، محدداً سلفاً، فهي الضحية، وهي صاحبة الألم، وهي الساذجة، وهي الغارقة في غيبها العقلي، وهي البائسة، إلخ

لكننا ونحن نحاول رصد المصائب المتكاثفة على الوجوه، سنغرق شيئاً فشيئاً في استحضار الشخصيات التي نعرفها، لا شخصيات سهف عبد الرحمن التي اشتغل عليها في هذه اللوحات!

وضمن هذا المسار في التلقي إلى أين ستمضي بنا هذه التجربة في استنطاق الدواخل، والذاكرة، واستحضار

الشخصيات الغائبة؟

2

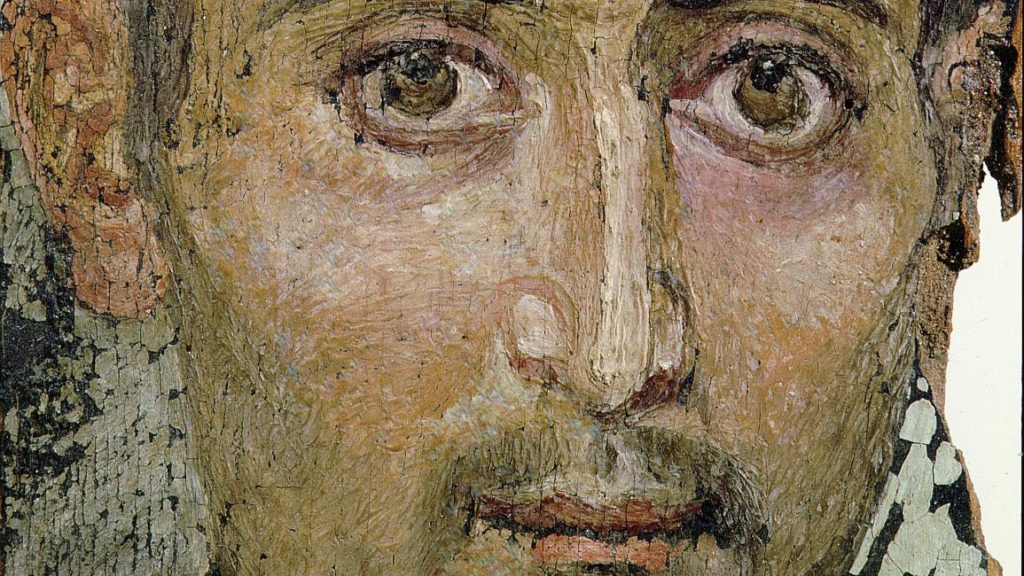

كانوا يصورون الموتى!

يرسمون وجوههم على أغطية التوابيت!

حدث هذا في مصر القبطية الرومانية، إذ يحتاج المرء إلى أجوبة لأسئلته من جديد، وهو يرى وجوه الفيوم، فالشخصيات التي تم تصوير وجوهها عبر الكاميرا، وعبر رؤيتها بشكل تتابعي، لن تجعلنا مستغرقين في مسألة الموت وطريقة التعبير عنه، أو طريقة تحديه!

بل إننا سننتقل فوراً إلى رؤية الشخصيات بكامل بهائها، أو ألقها، وسنهرع للتمحيص في قدرة الفن البسيط على اختراق المسافة المصمتة للموت، حيث سنرى عوالم الشخصيات من خلال تفاصيل عيونها، وطريقة تصفيفها لشعرها، كما أننا سنبحث في شكل الشفاه، ورسم الوجوه، وسنخلص في المحصلة إلى تقدير عالٍ لذلك الرسام الشعبي، الذي أدى عمله بإتقان، فجعلنا وبعد مئات السنين، نتجاهل التفكير بالأجساد المتحللة في التوابيت، أو تلك التي تم تحنيطها، ونبتعد عن طرح الأسئلة عن الطبقة الاجتماعية، التي تدل عليها قبور بسيطة بتوابيت عادية، ربما، ولكن بوجوه باقية!

لا يحتاج رسامنا المصري هنا، لأن نذكره بأن فكرة مواجهة الموت، والبحث عن أبدية الشخصيات، فالأهرامات قريبة منه هو، وقد كلفت الفكرة الغرائبية لدى العائلات التي حكمت مصر، مئات آلاف العمال الضحايا، من أجل تأبيد حضور ميت واحد فقط!

ولكن، كم كان الحل ذكياً وبارعاً، هذه المرة، فلا أحد منا يعرف شكل وجوه أي من الفراعنة خوفو وخفرع ومنقرع، الذين تتراصف أهراماتهم وراء بعضها في الجيزة، لقد أحتاج تشكيل وجه بعض ملوك الفراعنة القيام بعملية إعادة تكوين عبر برامج الرسم ثلاثي الأبعاد ((3D، رغم وجود الآثار الدالة على مرورهم في الحياة!

لكن الرسامين الذين تركوا لنا وجوه الفيوم الجميلة، وبالتفاصيل التي منحوها لشخصياتها، نقلونا إلى عالمٍ أكثر دفئاً من الحجارة العملاقة التي بنيت منها الأهرامات.

ومن موقعنا كمشاهدين، سنذهب في رحلة متخيلة مع كل واحدة منها، فنبني تفاصيلاً، ونهدم أخرى، ونعيش في مدن وأوطان، ونهجر مدناً وأوطاناً، إننا نترك أنفسها في نهر الماضي المتخيل، للشخصيات الميتة، ونستسلم لها، فلا نفكر إلى أين تأخذنا، وكيف تتركنا!

لكن ما نحن متأكدون منه، هو أننا لسنا ما نشاهده، وأن ثمة مسافة يجب أن نحترمها ونحن ندخل عالم هؤلاء الموتى، لا لتقديسهم، وتبجيلهم، بل لجعل مساحتهم الخاصة أكثر إشعاعاً، بدلاً من أن نطمس ملامحها في ذواتنا، وهي تعبر المشهد النادر لمثل هذا الانتصار الجمالي على الموت!

3

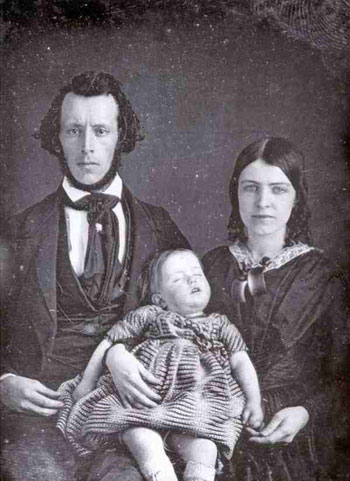

في فيلم (الآخرون -The Others) للمخرج الإسباني أليخاندرو آمينابار والذي لعبت دور البطولة فيه نيكول كيدمان، تحضر على سطح الحكاية وجوه لموتى في العصر الفيكتوري التقطت عبر الصورة الفوتوغرافية! ورغم الإحساس الحميمي الذي دأبت الصور بالأسود والأبيض، وقد عتقت فصارت ألوان ورقها المقوى ضائعة لونياً بين الأصفر والبني، إلا أن صرامة الموت الواضحة على الوجه، ستطردنا فوراً من أي خيال محتمل، يقترب من عوالم هؤلاء الغائبين، الذين قررت عائلاتهم بعد وفاتهم أن تحتفظ بحضورهم، فالتقطت لهم الصور بحضور بقية أفراد العائلة!

هنا لابد من التفكير بقدرة العادة، أو التقاليد على جعل الحزن الذي يفترض أن تحمله وجوه الأحياء المنكوبين بأحبائهم، صرامة وقوة تنفر ملاحهما في الصورة!

وكعادة أي فيلم رعب نفسي، ستنتقل إلى الشخصية الرئيسة في الحكاية غريس ستيوارت، الهواجس عن تلك الأرواح التي تتجول في البيت الذي تسكنه وطفليها مصابين بمرض نادر هو الحساسية من الضوء، وستكتشف أن كتاب الموتى الذي وجدته في المكان، وبالصور التي يحتويها لشخصيات راحلة، سيكون مدخلاً لاكتشاف طبيعة وجودها وطفليها في الحيز المشترك مع الآخرين، وهنا، لن يفهم المشاهد في اللحظات الأولى للتصاعد الحكائي الدراماتيكي، والسقوط المفاجئ بعد الترقب والتشويق، أن من يظنون أنفسهم أحياء، ليسوا في الحقيقة سوى موتى، يرفضون أن يغادروا البيت، وأن تلك الاستحضارات الشبحية، لم تكن مستجلبة من صراعات نفسية داخلية، بل كانت لأحياء يحاولون أن يكتشفوا سر الموتى الراسخين في الفضاء المشترك!

وهكذا ستضطرب النهاية في سياقها الفيلمي، لكن معرفة الحقيقة ستترك أثراً هائلاً لدى المشاهد، الذي سيتعرف وعبر جرعة فنية إضافية إلى أي درجة يكون الأحياء قريبين من الموتى، والعكس صحيح، وكيف يمكن للصورة أن تدمج بين الفضاءين، في ميكانزمات تفكيرنا!

فالانتقال عبر الصورة من عالم الموت، إلى الحياة، لا يتضمن دائماً رسم الوجوه وبشكل يضيف على ملامحها زوائد تنتمي إلى عالم الرسامين أو رغباتهم بالأحرى، بل يمكن أن يتم الأمر عبر الفوتوغراف، ففي كل صورة من الصور الفيكتورية، لن نعرف من الميت ومن الحي سوى عبر إغماض الموتى لعيونهم، بالتقابل مع العيون المفتوحة بقسوة لأفراد عائلاتهم!

صحيح أن غريس ستيوارت لم تغمض عينيها لتتخيل موقعاً لها بين عالمي الحياة والموت، لكن المشاهد الذي سيتماهى مع الحكاية سيغمض عينيه للحظة، ليفكر بالمعادلة الممكنة، الذي يصنعها الفن ههنا، ليكون السؤال؛ من منا الحي ومن منا الميت؟

هل نحتاج لتهديم ملامحنا، كي ندلل على كينونتنا، بين الضفتين، يمكن لإحداهما أن تكون المرآة/ اللوحة بوصفها صورة الموت، وربما الحياة؟!

4

الوساطة بين الوجوه في اللوحة التي يقدمها سهف، وبين فهمها، وقراءة ما تحتويه، من مسارات وعوالم معقدة، رغم بساطتها، ستحتاج ربما من الباحثين إلى تعمق أكبر في حالات رسم الوجوه (البورتريه) بوصفها جزء من الاشتغال الفني التاريخي العظيم للفن التشكيلي.

ولكنها بالنسبة للمشاهد السوري، أو السوري الذي يتأمل في تكوينها وملامحها، ربما ستحتاج إلى شيئين أو طريقين للقراءة والتحليل، يمكن الاستغناء عن أحدهما لصالح الآخر، طالما أن المتعة من واقعة المشاهدة قابلة للتحقق دائماً؛

الأول: هو الحساسية العالية للضوء في اللوحة، والقدرة على أن تتجول العيون في سطوحها فتتابع التموجات التي تفرضها طبقات اللون، كما تستطيع أن تتأمل وجود مساحات لم يراكم الرسام، متعمداً، اللون بكثافة كما في مساحات أخرى، تاركاً (كنوع من التقنية الفنية) المشهدية مفتوحة أمام جعل هذه الملامح موحية بالتأويلات لدى المشاهد.

فهنا وبحسب ظني لن يكون الجمهور سعيداً بالصلافة والقسوة المبهرة لمثل هذه الوجوه، ولو كان هذا الأمر محتملاً، لكنا الآن أمام تشكيلات مختلفة، تعود بنا إلى الأسلوب الكلاسيكي، الذي ينقل الوجوه كما هي، فتصبح فنيته مرتبطة بقدرته على النقل.

بينما نحن الآن في بداية العقد الثالث من القرن الأول في الألفية الثالثة، نقترب أكثر فأكثر من التعاطي مع الأشكال الهيولية، غير المتشكلة بشكل هندسي معروف أو متوقع، على أنها ممكنات، وقابلة للحضور، قد تبدأ من شكل الثقب الأسود في المجرات القريبة والبعيدة، ولا تنتهي باعتبارنا للرسومات الطفلية التي ينجزها الأطفال في المدارس الابتدائية نوعاً من الفن الخالص النقي!

ولهذا، لا مجال هنا للبحث عن الأشكال المحددة ضمن فهمنا الحياتي والمادي لما نعيشه، بل إننا نجد في تقنيات التكسير والتهشيم مدخلاً للدخول إلى ما هو أبعد من المتاح والمدرك في عوالمنا!

هذا ما يفعله سهف على المستوى التقني، كمدخل -ربما-لجعلنا نغوص في الطريق الثاني الذي نرى أنه مقترح هنا؛ وهو أن نتعاطى مع الشخصيات المرسومة بناء على المعطى النفسي الذي تثقلنا به الحالة السورية، ففي فضاء لا يمكن أن نعبره دون أن نتصور أنفسنا موتى بفعل القهر، وبفعل الأثر الكارثي لجرائم غير مسبوقة على مستوى الإنسانية، ولاسيما القتل تحت التعذيب، والذي أنتج ظاهرة غاية في الحفر داخل الذاتي البشرية هي صور قيصر، التي غالباً ما تمت مقارنتها بصور الهولوكوست وضحايا معسكرات الاعتقال النازية.

الصور السورية المريعة، وبما تضمنته من خلاصة لمعنى فعل المحو، وتذويب القتلى ضمن الملامح المبهمة، التي يختصرها الرقم المكتوب بعجالة على رؤوس الضحايا، وبما يجعل من الصعب على الآخرين التعرف على أصحابها، لا تخط في النهاية شيئاً من منعكسات في الذاتي البشرية سوى ديمومة الأذى، خاصة وأن القتلة مازالوا بعيدين عن يد العدلة، وضمن هذا الإطار لا يمكن لأفراد يعيشون الحالة السورية بكل قسوتها إلا أن يتماهوا مع ضحايا القتل تحت التعذيب، فلا يرون في أي سلسلة متتالية من الوجوه سوى أصداء للثائرين الذي ماتوا في أقبية نظام الأسد!

هنا، لسنا بحاجة لسؤال سهف إن كان قد أراد فعلياً أن يجعل الجمهور يعايش هذا التأويل، لكننا نتلمس القسوة الرازحة في المعنى، إن كان في مثل هذا النزوع الفني، أو ما يشبهه في فنون موازية.

إننا نرى أنفسنا في لوحات سهف، وقد أمسينا موتى، أو ربما فينا ما يكفي، لأن نصبح هكذا، سقماء، لم ننجو رغم أننا مازلنا على قيد الحياة!

يقول سهف: ” كل ما أفعله وفعله غيري من قبل لم يكن أكثر من محاولة لجعل الوجود أمراً محتملاً، الفن هو تخفيف لوطأة الوجود أو هكذا أراه، إنه العمل في حقل (ما يجب أن يكون) إذا في جوهره ومهمته هو اعتراض على ما هو كائن، اعتراض على الحدث والواقع، اعتراض على الشكل والمضمون، وهو في حده الأدنى تحسين للواقع، واعتراض عليه، وفي حده الأقصى تثوير للواقع، وإعادة صياغته شكلياً بناءً على ما يجب أن يكون.

في مجموعة (ربما أحد ما هنا) أطارد وجوهاً هربت من الذاكرة، أحاول اليوم ما استطعت، أن أستعيد حياتي، وأقبض عليها، بما ذهب مني، وما بقي منها، تلك الوجوه، ربما كانت لأناس معي في مقاعد الدراسة، أو لأناس صادفتهم في طريق ما، وربما تبادلنا الحديث، أو أكلنا سوية، أحاول استعادتهم، ومن خلالهم أطبع قبلة على جباه الناس المنسيين، أولئك الذين يحتمون بالهامش من غضب الحياة”!