حسام جزماتي

كاتب وباحث سوري

أوراق 11

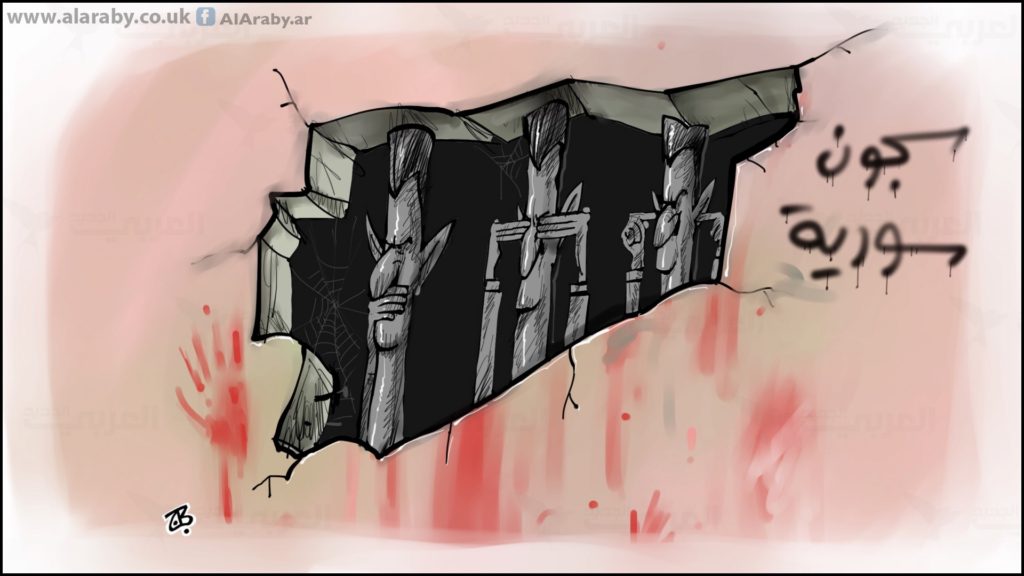

ملف أدب السجون

حين نشرت “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا”، في تموز الماضي، كتابها “سجن صيدنايا خلال الثورة السورية: شهادات”؛ حذّرت في مستطيل أحمر مميز على غلافه: “قد تحوي بعض الشهادات في هذا الكتاب على تفاصيل تعذيب عنيفة قد تتسبب بصدمة للبعض”. أما صفحة “يوميات معتقل في سجن صيدنايا”، المنشأة حديثاً على فيسبوك، فقد أعلنت أنها ستتوقف عن نشر قصص ومعاناة المعتقلين “رأفة بقلوب أمهاتنا”، بعد أن كانت نشرت روايات مروّعة مماثلة ووردتها تعليقات ورسائل من ذوي مختفين قسرياً، يعتقدون بوجود أبنائهم وأحبائهم في سجن صيدنايا، وصاروا يتخيلونهم تحت هذا العذاب الموصوف.

لا يحيل هذا إلى وصول السجون ضد المعارضين إلى مستويات غير مسبوقة من الهمجية والاستباحة المفتوحة فحسب، متجاوزة ما كان يروى عن سجن صيدنايا نفسه وحتى عن أهوال سجن تدمر الفظيع؛ بل ربما يؤشِّر إلى درجة من الإشباع وصلت إليها المكتبة السورية في نشر المذكرات السجنية.

وفي هذا المجال لعبت رواية “القوقعة” لمصطفى خليفة دوراً محورياً. بانتشارها، كملف متاح على الإنترنت، عشية الربيع العربي، وبقراءتها على نطاق واسع من قبل جيل، لم يكن مطّلعاً على تفاصيل القمع هذه، سيشكل الموجات الأولى من الثورة السورية. دون أن نغفل كتباً عديدة دونت يوميات سجن تدمر، أكثرها بتوقيع إسلاميين، وأخرى سجّلت وقائع سجن صيدنايا قبل الثورة، كتب اليساريون معظمها، وروافد أقل عدداً عن سجن المزة بتواريخ أقدم، وعن سجن النساء في دوما، وسجن الشيخ حسن، وسجن عدرا… إلخ.

صدر بعض هذه الكتب قبل الثورة، وانتهز مؤلفون آخرون فرصة وقوعها، وجو التحرر الذي أشاعته، ليجرؤوا على الكتابة أو ليشعروا بجدواها. وإلى هؤلاء السجناء العتيقين أضيفت أعداد يصعب حصرها من الذين تعرضوا لتجربة الاعتقال خلال الثورة وعمدوا إلى كتابتها وإتاحتها للقراء.

لا أحد يستطيع أن يقمع، ولا حتى نظام الأسد الآن، رغبة الناس في استذكار مظالمهم والتشكي منها والسعي، بذلك، إلى التحرر من آثارها ومحاسبة مرتكبيها. غير أن سياقاً عاماً يجدر أن يؤخذ في الاعتبار عند التشجيع على كتابة أدبيات السجون والاحتفاء بها إلى ما لانهاية. وهو مدى تعملق تجربة، تزداد مأساوية باطراد، في تشكيل وعي جمهور عريض من السوريين يشكلون حاضنة الثورة، ما دام مؤيدو النظام وسجونه بعيدين عن التأثر بها إذ دأبوا على النظر إليها على أنها أكاذيب، أو “أخطاء فردية” مضخمة، أو عقوبة مستحقة لمن رفعوا رؤوسهم في وجوه “أسيادهم” وتمردوا عليهم. ومثل أي نمو غير متوازن لا بد أن تأتي غزارة الكتابة في مجال ما على حساب أنماط من التأليف يحتاج إليها السوريون لفهم الحاضر والنظر في المستقبل. فعلى سبيل المثال تنقص المكتبة السورية المعارضة كتب، تستحق هذا الاسم، في تحليل السياسات والاقتصاد والاجتماع والعلاقات الدولية ذات الصلة، ومذكرات السياسيين والفاعلين في عقود الأسدية وخلال الثورة، وكذلك الروايات التي أتاح لها العقد الأخير من حياة السوريين مواد غنية تتجاوز الميلودراما التسجيلية التي وقع فيها عدد كبير من المبتدئين، وتختلف عن اليوميات السجنية التي منح بعضها نفسَه صفة “رواية” على الغلاف.

ولعل هذه فرصة لنقد أدب السجون من وجه آخر، داخلي. فإذ نشأ على يد أدباء أو هواة أدب وقرّائه؛ فقد انطبع بمسحة انفعالية متمحورة حول الذات التي لا تُلام في حالة كهذه. لكن ذلك أبعده عن وظيفة سياسية هامة بعرض مسيرة تيارات وأحزاب وشخصيات وتحولاتها في مرحلة السجن المفصلية وتفاعلها مع الخارج. كما أن الذات المتألمة نمّطتْ نفسها ورفاقها وإخوانها في صورة “الضحية” أو “البطل”، والسجّان في صورة “الجلاد” أو المتعاطف خفية. دون أن تهدف إلى تقديم معلومات شخصية ذات بال عن المنتهكين تفيد في محاسبتهم حقوقياً. وهو، على كل حال، عيب آخذ بالتراجع ببطء مع تحول هذه المدونة من “أدب سجون” إلى شهادات، ومع تغيّر تدريجي في كتّابها من أدباء إلى موثقين، وفي أهدافهم من مجرد التأثير والمناصرة إلى المساءلة القانونية.

ولتحقيق هذه الغاية تحتاج البلاد إلى الكثير من الشهادات لمحاكمة مرتكبي الجرائم المباشرين وسلسلة المسؤولين عنها، محاكمة فعلية أو رمزية وفي سبيل ذلك يلزم جهد كبير تقوم به منظمات مختصة. أما الاستمرار في ضخ روايات السجن، التي باتت متشابهة أكثر الأحيان، في المجال العام؛ فمسألة تحتمل إعادة التفكير والتقويم. مع التقدير المناسب لكتّابها والاحترام التام للمعاناة التي عاشوها نيابة عن بقية السوريين ودفاعاً عنهم.