نجم الدين سمّان

ربما لا يعرف البعضُ بأنّ عبد القادر قد درس الفنون الجميلة في استنبول؛ ومن هنا اتقانُه للغة التركية التي صار من أبرز المترجمين عنها إلى اللغة العربية؛ حتى كاد يغيبُ عن كثيرين بأنه فنان تشكيليّ بامتياز؛ وأيضاً.. فنان كاريكاتير.

سوريالي سوري

لم يجرؤ أحدٌ من الفنانين التشكيليّين السوريّين أن يُؤسِّسُ مناخاً سوريالياً خاصاً به، سورياً مَحضاً؛ سوى.. عبد القادر عبد اللّي.

أدركتُ هذا قبلَ عقودٍ.. كلَّما زُرتُهُ في مَرسَمِهِ الإدلبيِّ بعد عودته من تركيا، وكلّما ابتعدَ هو عن ينابيعه التشكيليةِ الأولى.. إلى حقل الترجمة.

كان عبد القادر واقعياً في حياتِه، يُدرِكُ بأنَّ الفنَّ التشكيليَّ؛ وبخاصةٍ لوحاتُهُ السوريالية.. لا جمهورَ لها؛ لن يقتنيها أحدٌ.. ولن تُطعِمَهُ خبزاً؛ لسخريتها الانتقاديّة الخارجةِ عن المألوفِ بينَ الناسِ وفي الوسط التشكيلي أيضاً، لهذا طلبَ مِنِّي يوماً.. أن أقومَ بِمُراجَعةٍ لغويةٍ لِما بدأ بترجمتِهِ من اللغة التركيّة، مُتهَيِّباً هذا الحَقلَ الصَعب؛ كدأبِهِ في جَدِّيَتِه وفي تدقيقِه، قلتُ له:

– ولا يهمَّك.. ابدأ بالترجمة، لكن لا تنسى إكمالَ لوحتِك.

مُشيراً إلى مُخطَّطِ لوحةٍ في مَرسَمِهِ.. لم تُنجَز بَعدُ.

ما بينَ التشكيلِ والترجمة.. كانت المعادلةُ أصعبَ مِمَّا تصَوَّرَهُ عبد القادر، فكلّما غرِقَ في دهاليزِ الترجمة.. ابتعدَ عن شَغَفِهِ بالرسم؛ مُذ كٌنّا في مقعدٍ دراسيٍ واحدٍ ورَسَمَ غلافَ أولِ نَصٍّ مسرحيٍّ كتبتُهُ، بأولِ توقيٍع فنّيٍ له؛ على كرتونةِ دفترٍ من ورقٍ أسمر؛ مُصَنَّعٍ محليّاً في “مكتبة القبَّاني” بإدلب.

حين التقينا في استنبول.. ولكن كمُهَجَّرَينِ من بلدِنَا قَسرِياً؛ سألني عبّود:

– ما تزالُ عِندَكَ لوحتي تلك؟.

– عندما نعود إلى إدلب؛ سأنبشها لك؛ إذا لم يقصِفُوا بيتَنا !.

هزّ عبد اللّي رأسَهُ: – وهل سنعود؟!.

مَازَحتُهُ: – إذا توقفت المُعارَضاتُ عن اجتنابِنَا.. كيلا نكون شهودَ عصرِنَا عليهم!، وإذا توقفَ أمراءُ الحربِ.. عن إقصائنا كيلا نكشِف صفقاتِهِمَ، وإخوةُ المَنهجِ.. عن تكفيرنا؛ وكأننا.. لسنا مُسلِمينَ منذ 1400 عام!، كما لن يتوقفَ النظامُ الأسديُّ.. عن تَخوِينِنِا!.

يًهاتِفُنِي عبد القادر من أنقرة أو.. مِن أضنة؛ كلّما قَصَدَ استانبول:

– ما تفطر بُكرا لحالك؛ رَح نفطَر سَوَا.

وعلى إحدى جلساتِ الشاي ما بيننا.. قالَ مرّةً:

– لم يُجدِّدوا عقدي السنويّ في جامعة أنقرة، غَضُّوا الطَرفَ عن طلبِ توظيفي في فضائيّةِ “تي أر تي العربية”، يطلبونني فقط.. حين يكون لديهم بثٌّ مُباشَر؛ لأُتَرجِمَ وقائِعَهُ على الهواء مُباشرةً!.

مازَحتُهُ: – لو كنتُ وزيرَ الثقافة التركيّ.. لقمت بتعيينكَ مُستشاراً للعلاقات الثقافية العربية – التركية.

ابتسم: – لو كنت تعرف تحكي تركي؛ كنت صدَّقتك!.

قلتُ له: – أعرِف: سالام ألايكوم، مِيرهَبَا، تشكُرَات أفندِم، يأنِي، تَامَام، لَهِم أجِين، غالاتا ساراي: صِيفِر – باشكتاش: صِيفِر، إشِك، أمَان يا ربّي.. أمَان.

علّقَ عبّود ضاحِكًا.. رافعًا كِلتَا يديه:

– ما شا الله.. نجم الدين أوغلو سمّان؛ بتعرِف بالتركي.. متل ما بتعرِف “نانتِي: جَدَّتِي” بالعثملّلي!.

بعد صمتٍ قصير.. سألته: – ما زلتَ ترسُم يا عبُّود؟.

فتنهّد: – لديَّ مشاريعُ لوحاتٍ لم أرسُمهَا بعدُ، سأخطِفُ لها وقتاً.. بين ما أترجِمُه؛ وبين ما أكتبُهُ من مقالاتٍ صحفيّة.

ثمّ أردَفَ بلهجتِهِ الإدلبيّة الغميقة.. التي لم تُفارِقه:

– أشو بعمِل يعني.. بتشقّف؟!.

لوحات عبد القادر عبد اللي.

ثمّةَ لوحاتٌ كانت ستُولَدُ.. قبلَ أن يخطِفَهَا الموتُ مِنَّا؛ حين خطَفَ مُبدِعَها، تاركاً لنا.. الطغاةَ والقتلةَ والشبيحة الأسديين وكلَّ مُرتزقةِ العالم؛ يُوغلونَ في دَمِنَا السوريِّ منذ سنوات.

مع ذلك.. فإنَّ عبد القادر عبد اللّي إلى جانبِ ترجماتِه التي تعدَّت ستينَ كتاباً من العربيّةِ إلى التركيّةِ وبالعكس؛ قد ترك ثروةً فنيّةً تشكيليةً لا تُضَاهَى، كان نسيجَ وَحدِهِ فيها، لم يتجرأ أحدٌ من التشكيليين السوريين حتى على مُقارَبَة مناخاتِهَا السورياليّة، بل.. إنّي أعتبرُهُ وبلا أدنى مُبَالغةٍ: سيلفادور دالي السوري؛ مع لمساتٍ ساخِرةٍ جَارِحَةِ، بادئاً بنفسه في لوحته “بورتريه” حين رسم نفسه برأسٍ ولكن على هيكلٍ عظميٍّ؛ كأنما يريد القولَ بأنّ الانسان عقلٌ وتبقى إنجازاته وابداعاته في الأرض.. بينما يفنى الجسد.

مُنتقلاً بسخريته من الذاتيّ إلى الجَمعِيّ؛ كما في لوحتِهِ التي أسمَيتُها آنذاكَ: “حين ماتَ الأبد” أقصِد: حافظ الأسد، يستقبِلُهُ فيها الأمواتُ.. بالدُفُوف والأهازيج حتى في رحلته الأخيرة، يتبدَّى فيها مِثلَ كتلةٍ هُلاميَّة؛ بينما تظهر خلفيَّتُهُ الاستبداديَّة.. أكبرَ من رأسِهِ بكثير!.

ثمّةَ.. لَوحَتُهُ عن عينيِّ المُخبِرِ في مُظاهراتِ المُمَانَعة ومليونيَّاتِ الاحتفاظ بحقِّ الردِّ على الأعداءِ.. أجمعين!؛ تكادُ عَينَا المُخبِرِ تخرجان مِن رأسهِ مع كتفيهِ.. إلى خارجِ اللوحةِ/ المُلصَق.. ثُلاثيَّةِ الأبعاد، لتفضَحَ جُملةً طالما رَدَّدها إعلامُ الاستبداد: عن عفويّةِ الجماهير؛ عَن رَغبتِهِم الطَوعِيَّة بالنزولِ إلى الشوارع ضدَّ المتآمرينَ على القائد الأبديّ، وفيما بَعدُ.. ضِدَّ المؤامرةِ الكونيّةِ على وَرِيثِه!.

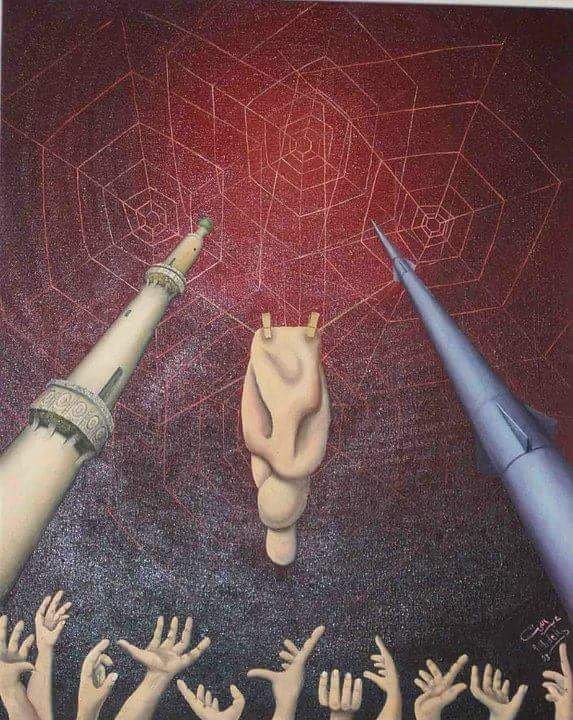

ثمّةَ.. لوحتُهُ الساخِرةُ الجَارِحةُ عن “انعدام الوزن” لمواطنٍ مُعلَّقٍ على حَبلٍ في الفراغِ.. ما بين صاروخٍ وبين َمِئذَنَة؛ كقدرٍ شرقستانيٍّ لا فَكاكَ منه.. إلا بإطاحةِ كلِّ استبدادٍ؛ تعدَّدت راياتُهُ.. حتى اختلطَ السَمتُ على كثيرين!.

ثمَّةَ.. لوحَتُهُ عن “تمثال الحريّة” الفرنسيّ في أمريكا، وقد تحوَّلت رئتاها إلى قفصٍ حديديٍ في سجون المافيا الدولية؛ لِحَمَامَتَينِ.. بلونٍ أبيض، بينما تتلوَّى ناطحاتُ سحابِ نيويورك كأخطبوطٍ في فَضاءِ اللوحة.

تتعدّد لوحاته من “الزوبعة” إلى “ثلاثية الشجرة” إلى “عين المخبر” إلى “احتراق” و “غرق” إلى لوحته “عناق”؛ إلى لوحته التي رسمها كغلاف لترجمته رواية أورهان باموق “الحياة الجديّة”.. الخ.

وليسَ آخِرُ لوحاتِهِ.. جَوهرَتُهَا: “العيد السوريّ” حيث تحضُرُ كلُّ الألوانِ الزاهيةِ.. في فضاءٍ ربيعيٍ؛ مُشمِسٍ؛ رَائِقٍ.. كفضاءِ يومِ العيدِ الشعبيِّ في مدينتنا إدلب، يحضُرُهُ الجميعُ.. مُصطَحِبِين أولادَهُم وبناتِهِم؛ بكاملِ ألبستِهِم الزاهية، لكن.. بلا رؤوس!.

يا لَتلكَ السُخريَة السوداء مِن حِقبَةٍ مَسَحَت أدمغةَ السوريينَ.. بمِمحَاةِ الفَسَادِ والاستبدادِ وبالمَجازِرِ والزنازين!.

ما كانَ لا يستطيعُ قَولَهُ عبد القادر عبد اللّي جهَاراً؛ كانَ يقولُهُ عِبرَ لوحاتِهِ السورياليّةِ تلك.. بسُخريتهِ السوداء؛ المُكثّفة؛ الخارِجَةِ عن كلِّ مألوف.

سيأتي يومٌ بالتأكيد.. نعرِضُهَا جميعُهَا في بلدِنا؛ حتى بينَ الدمارِ المُقِيم؛ لتنهضَ بنا سَيرورَتُها.. إلى صَيرورَةِ الحريّة.

أليسَ الفنُّ؛ الأدبُ، أليست الثقافةُ؛ الترجمةُ؛ الموسيقى.. جسورَ أرواحِنَا إلى إنسانِيَّتِهَا؛ وضدَّ حَيوَنَتِهَا وتَوَحُّشِهَا؛ حتى لو كُنّا.. في مخاضِ الدمِ والدَمَارِ والتهجير؟!.

يَرحَلُ جَسدُ المُبدِع.. وتبقى إبداعاتُهُ جيلاً بعدَ جيل.

– مساء الخير يا عبّود؛ حاضراً بيننا؛ وفي قلوبنا.. على الدوام.