حوار؛ علي سفر

أوراق العدد 12

الملف التشكيلي

لا يرغب الفنان التشكيلي سهف عبد الرحمن بوضع سيرة ذاتية له في أي حوار يجريه مع الصحافة! فهو يرى أن التعريف يفرض سلطة قبْلية على زوار معارضه، وهو يرغب أن يذهب القارئ ههنا في هذا الحوار إلى حيث يريد، طالما أن نظرة على الكلمات ستعقبها نظرات على اللوحات وشخصياتها؛

– قبل أن ألتقيك صدفة في سوق مدينة غازي عينتاب قبل سنين، رأيت أعمالاً لك على أغلفة كتب عدد من شعراء حمص، كأنك كنت مفتوناً بالشعر، أو لعلهم كانوا مفتونين بلوحاتك؟

– بالتأكيد كنت ولازلت مفتونا بالشعر، وتربطني علاقة خاصة وصداقات حميمة مع شعراء مدينتي، كنت لاجئاً فنياً في المشهد الشعري، أغتني بحواراتهم وألاحق منظوماتهم الجمالية، كمن يطارد فراش الربيع، علاقتي معهم رسخت قناعتي وإيماني بأن الشعر مستثنى من مشروع التأخر الحضاري، الذي أنتج عبر مسيرة قرون، ولم يزل غير قابل للنقد، ومستعصٍ على الهدم، بعد أن اختلط مع مشروع الهوية، وأصبح دالاً عليها، الشعر هو الناجي الوحيد من تلك الحفرة التي تزداد عمقاً، والشعر بوصفه خطاباً جمالياً وفكرياً مكثفاً، يتناقض مع السرد الاجتماعي الدارج، والحامل لمصفوفة التآخر والكراهية، نستطيع أن نلحظ هذا التفارق فيما لو قارنا بين الشعر الصوفي والسرديات الفقهية، فكلاهما موضوعياً يعالجان الفكرة الدينية مع اختلاف الناتج، فيما تحول السرديات الفقهية الفكرة الدينية إلى مصفوفة عقائدية إيديولوجيا جامدة استنقاعية، ينقل الشعر الصوفي الفكرة الدينية إلى المستوى الجمالي، ويسمو بها لتغدو غذاءً روحياً جمالياً، الشعر حركة ثورية دائمة، ومتغيرة، ويحتوي على ميكانزمات الخطاب البديل، الذي نحتاجه للاشتغال على تغيير بنية الوجدان والعقل السائد.

– قرأت عدة حوارات معك، أجريت قبل الثورة، كنت تتحدث آنذاك عن مختبر فني متقدم، شبابي، برؤى مختلفة، هل كان المناخ الفني في حمص، يدفع بهذا الاتجاه؟

– بالتأكيد لم يكن المناخ في حمص مناسباً، بل كانت هناك طبقة من الفنانين التي نمت علاقاتها منذ زمن بعيد، وكانت هذه الطبقة كتيمة ومتماسكة لا تسمح بأي جديد، إلا من خلالها وبإشرافها، كما شكلت تلك الطبقة عبر علاقاتها مع بعضها تقاليد راسخة، وهذه التقاليد تحولت إلى مفاهيم مستقرة، أثّرت على الذائقة الفنية، مما جعل إمكانية ولادة الجديد أشبه بالمستحيل، نعم حَلمتُ بمختبر شبابي وحلمت بتجاوز ما هو قائم ومستقر، وحلمت بالمختلف والمميز في حمص، حمص حجر أسود على ضفة العاصي تحلم بأن تصبح عصفورا وأنا حلمت معها!

– من أين بدأت تجربتك؟

– من أول جدار في بيتنا، رسمت عليه بالطين، وبقيت لساعات أمامه، من وقع الشمس على أوراق شجر المشمش، ومن ظلالها على تلك المساحة الإسمنتية المتصدعة، كل ما أرسمه الآن هو صدى لتلك الظلال الوارفة على بنية متصدعة.

– كان الشعراء الحمامصة يعيشون صراعاً على مستوى الرؤى والبنية الفنية في ذلك الوقت، وكأنهم لم ينجزوا قطيعتهم الفنية بين التفعيلة والنثر، هل كان لهذا الصراع صداه في الفضاء التشكيلي؟ وهل يمكن قلب المعادلة ليكون هناك صدى لصراع الأنماط في الفضاء التشكيلي على الفضاء الأدبي؟

– شكلت قصيدة التفعيلة الركيزة الأساسية للمشهد الشعري بحمص، واشتغل معظم الشعراء الحمامصة عليها، وفي فضائها، وكان لتجربتهم صدى وأثر في المشهد الشعري السوري، لمعت وبرزت العديد من التجارب، اشتغل الشعراء الحمامصة على تجديد الخطاب الشعري في قصيدة التفعيلة، وصاغ العديد منهم أسلوبه الخاص، ونادراً ما تشابهت تجارب الشعراء الحمامصة، إذ كان لكل منهم صوته الشعري الخاص ورؤيته الجمالية، اقترب بعضهم من قصيدة النثر، ولكن بقي النص النثري على هامش التجربة الشعرية، ربما يعود ذلك إلى طبيعة المدينة فلطالما ارتبط الشكل الشعري ارتباطاً وثيقاً بالعمران، فحمص مدينة مموسقة، تفاصيلها البسيطة العادية وعمرانها البسيط لا يمنح للسرد مادته الأولية، كما لا يمنح لقصيدة النثر فضاء اشتغالها، قصيدة النثر ابنة لظاهرة الاغتراب في المدينة الحديثة، إنها الهروب في العادي واليومي من الوحدة والعزلة، ومحاولة نقل الحياة إلى خانة المجاز لتصبح مقبولة ومعقولة، وحمص بقيت على ضفائرها وحكاياتها الريفية، لذلك بقي شعراؤها ينشدون لها كي تكمل نومها البسيط، كذلك في التشكيل لم تمنح المدينة رساميها التناقض الكافي للسؤال والتجريب والخروج عن النمط والمتعارف عليه، وكما أن قلة المشتغلين في الفن والثقافة ساهم في التنميط، وضيّق مساحة الاختلاف، بالإضافة إلى حالة الاستنقاع التي فرضها الاستبداد على المجتمع والثقافة، والتي تجعل من كل جديد مخيف، حمص حجر أسود محتجز بين العاصي والبادية!

– هل كان الفضاء التشكيلي الحمصي معزولاً عن الفضاء الدمشقي؟

– لحمص فضاؤها ومزاجها الخاص، بقيت بعيدة عن المركز، واكتفت بإيقاعها البطيء، بعض الفنانين الحمامصة ذهب باتجاه دمشق، وبقي العديد منهم في زوايا حمص، يؤلف لوحته التي اعتادها واعتادتها الناس.

– كيف عشت تجربة المدينة الثائرة من موقعك كتشكيلي؟

– في بداية الثورة سيطر الحماس، وحلم التغيير، واستعادة الكرامة المهدورة، على معظم الناس، كانت الحالة أشبه بخمرة ثورية طافت في رؤوسنا، فرحت بالصوت، باكتشاف الناس لأصواتهم بعد غيابها لعقود، للأسف لم يكتمل الحلم، وسرعان ما أطلت الفتنة الطائفية برأسها، حمص كانت التحدي الأكبر، فحمص عقدة الوصل وفيها نسخة مصغرة عن النسيج السوري طائفياً واجتماعياً، للأسف القيادات الشابة التي تنطعت لقيادة الحراك لم تكن تملك الخبرة الكافية، لإدارة الصراع مع نظام أمني متجذر، لعب لفترة طويلة بملفات إقليمية، ولديه من الخبرة ما يكفي لإشعال التناقضات، وإدارتها، والتكسب منها، دخلنا أو أدخلت المدينة في الحرب، صار صوت السلاح هو الصوت الأعلى، وبدأت ملامح خرابها تلوح في الأفق، و بالرغم من الثمن الباهظ الذي دفعناه، والخراب العميم، لكن النظام لن ولم يربح المعركة إذ إنه في هذه المرة يواجه التاريخ، نعم حَلمتُ مع مدينتي ونَزفتُ معها ورَحلتُ عنها.

– خرجتَ من حمص، ماذا حملتَ معك إلى منفاك القريب؟

– حملت ماض لا أحسد عليه، مازال يحاصرني إلى اليوم، حملت هزائم وأحلاماً مجهضة، مجتمعاً محاصراً بقناعاته البالية، أناس يتصارعون على الوهم، وكأنهم سيعيشون الأبد، مجتمع ذئبي، يغذي حقده بسرديات الكراهية، لست ممتناً لمدينتي، وأحبها، وممتن جداً لأصدقائي، الذين قاوموا ومازالوا يقاومون أنياب الخطاب المتفسخ، كورودٍ صغيرة طافية على مستنقع آسن.

– ماذا فعل بك هذا المنفى، وصولاً إلى المنفى الراهن؟

– أكاد أشك بأنني ابن مكان ما، اعتقد بأنني نفيت من رحم أمي، وها أنا انتقل من منفى لمنفى، في كل نفي تتحول إلى مجهول، يجهد في تعريف نفسه لا يوجد ما هو أكثر أيلاماً على الكائن من تحوله إلى نكرة، الذي فعلته المنافي بي، هو أنني ما زلت أعرّفُ نفسي إلى اليوم، وأقاوم التنكير.

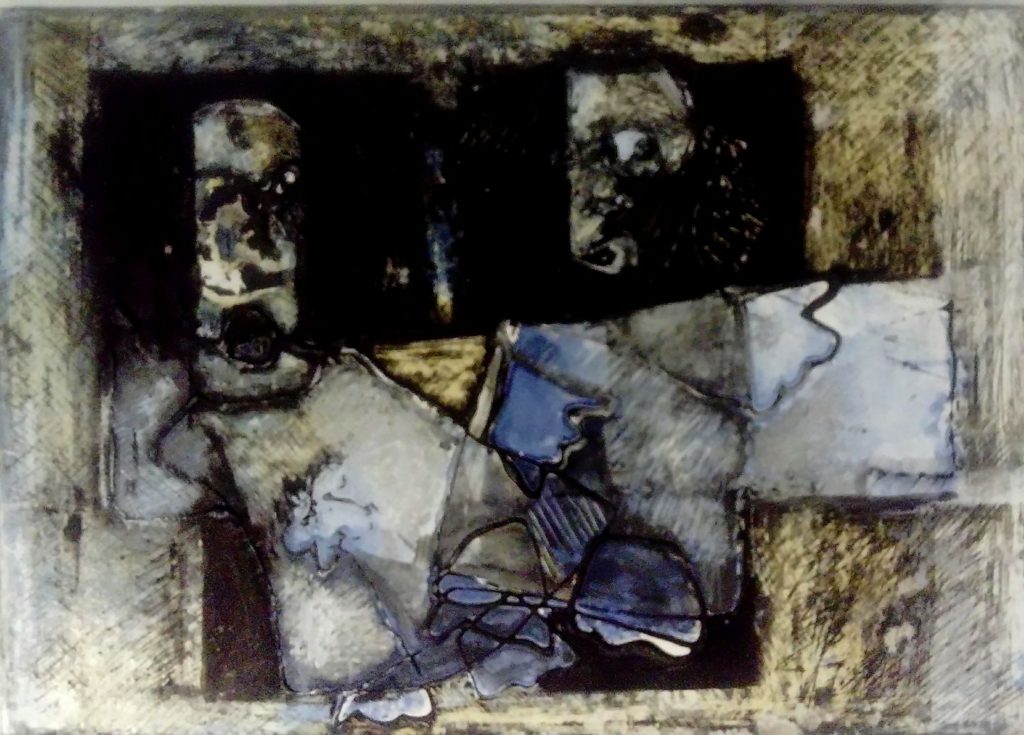

– مشروعك الذي يحضر في حوارنا الراهن يحمل عنوان (ربما أحد ما هنا)، وهو سؤال يحمل الدهشة حول احتمالات الوجود في اللحظة الراهنة أو المكان الحالي، بينما تتكرس الموجات اللونية حول الوجوه، كيف يمكن تفسير الأمر لقارئ اللوحات؟

– أنا اليوم لست متأكداً من شيء، حتى من وجودي المادي! كل ما حولي هو احتمال ومحاولة، الوجود احتمال، والكائن محاولة، ومن هنا أحاول أن أثبت احتمال وجودي، العمل الفني عمل برهاني، وكلما حاولت تحسين الصياغة والتأليف اقتربت من البرهان أكثر، فما بين عنوان المجموعة وتقنيتها ومواضيعها جدل الاحتمال والبرهان، ولهذا يغدو العمل مجموعة من الطبقات التي تشف عن بعضها بعضاً وكأنها في حوار دائم.

– بحثتُ كثيراً في الوجوه كثيمة فنية متاحة ومتكررة، لكنني دائماً حين أرى الوجوه في هذه السلسلة من اللوحات أتذكر وجوه الفيوم المصرية! لقد رسموا وجوهاً بهية للموتى، لكنك تستعيد صوراً شبحية لأشخاص ربما مازالوا على قيد الحياة، أو يعيشون في ذاكرتك على الأقل؟

– هذه المجموعة تحديداً والتي تقارب الخمسين عملاً، هي رحلة في أعماق ذاكرتي، محاولة لاستعادة وجوه وأناس غطاهم الزمن بغباره، ودفعتهم الحياة بعيداً إلى قاع الذكريات، إنها تحية صغيرة للناس المنسيين للهامشيين تحية بحجم زهرة ياسمين.

– كيف ترى الاشتغال التشكيلي السوري في المنافي؟

– لم تتشكل إلى اليوم ظاهرة تشكيلية سورية في المنافي، لم يزل الوقت مبكراً، هناك من يجتهد ويجرب، وهناك من بقي متحصنا في مفاهيم وحساسيات القرن الماضي، ولا يملك الجرأة أو القدرة على تجاوزها!