مجلة أوراق العدد 15

رواية “دوار” للروائي أحمد عزام

تغوص الرواية في عمق السلوك البشري للبطل المهزوم الفاقد للقدرة والمسلوب الإرادة؛ هذا البطل الذي عاش على أحلام وردية قاوم بها قسوة التعذيب وسطوة الموت؛ خرج بعد سنوات من الاعتقال ليجد مساحات البشاعة في المجتمع تكاد تتفوق عليها داخل معتقله الذي ألفه لسنوات… تدور أحداث القصة بفترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوع ابتداء من وصول البطل تيسير الى الأراضي التركية واصطدامه بواقع مخزٍ لا يمت للواقع الذي عاش يحلم فيه وهو صابر على كل آليات القمع والتعذيب؛ فيفجر في داخله كميات كبيرة من السخط لما عاينه من فساد في النفوس… لذلك يبدأ بالتفكير بحلم جديد؛ حلم الهروب والنجاة الى اوروبا لكن يعيده هذا الحلم في لحظة الوعي الى مكان لم يكن أبدًا بالحسبان؛ ويهوي به هذا الحلم إلى قاع جديد…. بين هاتين الرحلتين والحلمين الكابوسين يعري لنا تيسير واقع الفساد الذي نخر بالمتسلقين على الثورة والنظام على حد سواء؛ فيركز كاميرته على الهوامش والناس البسطاء الذين أكلتهم الحرب أو مجتمعات اللجوء…

الرواية مكتوبة بتقنية السارد العليم من أجوائها نقرأ:

“الساعة شارفت على الرابعة والنصف صباحاً، والخدر الذي يتلبس جسمي عاد ليشعرني بطمأنينة غريبة! هدوءٌ يحيط بي، وقلبي الآن منتظم الدقّات؛ حثثتُ الخطوّ في جادةٍ مرتفعة بعض الشيء، كنت ألاحق بعينيّ بناءً عالياً يظهر من بين الأبنية الواطئة في آخر الجادة، وكأنه فندق يتربع على الشارع المقابل للأحياء الشعبيّة، أي أن دقائق قليلة فقط تفصلني عن الشارع الرئيسيّ.

على مسافةِ أمتارٍ منّي لمحتُ فتاة تبدو دون الخامسة عشر من عمرها، تقف عند عمود إنارة على مدخل ضيّق لحارة صغيرة إلى يسار الطريق، يكشف الضوء حجاباً على رأسها ويفضح نظراتها المرتابة المتواترة بين طرفي الطريق ثمّ إلى داخل الحارة، كما لو أنها تشيرُ لأحدٍ ما بيديها. أبطأتُ في مشيتي وقد ساورتني ريبة لرؤية فتاةٍ صغيرة تقف وحيدةً في هذه الساعة المتأخرة من الليل، تقدّمت الفتاة نحوي بابتسامة أزاحت عن وجهها وداعة الأطفال، وانجلت عن مكر وحرارة ما أوحى بمقاصد شتّى!

دقات قلبي صارت كالطبول، وبصوت لا يخلو من ارتباك ورعشة همست الفتاة:

ـ إذا أردت يمكنك أن تدخل من هنا، سبعون ليرة فقط.

إنها سوريّة، قلت في نفسي، ثمّ أجبت بنبرة متهدّجة:

ـ لم أفهم؟

أدركتُ أنني خائف.

ـ لا أستطيع التحدّث أكثر، قد يأتي البوليس في أي وقت، ادخل إلى تلك الحارة، البيت الأخير في الصدر، سبعون ليرة لمدّة ساعة واحدة.

قالت ذلك بتوتر سريع ولكن بنبرةٍ محايدة، ثمّ عادت مسرعة إلى مكانها، وقد خلفتني مذعوراً عاجزاً عن فهم ما قالت أو أنني لم أرد أن أصدّق ما سمعت.

ـ طفلة، إنها طفلة سوريّة في هذا العالم البارد تبيع جسدها الصغير، لقد قالت لي:

سبعون ليرة لساعةٍ واحدة، يا إلهي!

عاودت النظر إليها ومازلت عاجزاً عن الحراك، ولم أستدرك نفسي حين انهمرت دموعي فلم أقوَ على منعها؛ فجأةً عاودني الدوار ولكن مع رجفةٍ عاصرة في القلب هذه المرّة:

ـ أيّها الجسد الضعيف اللعين ما بالك؟

رحت أقترب منها رويداً رويداً وأنا أتأملها بقلق، وهي تسير داخل الحارة الضيّقة مشيرةً لي أن أتبعها، حثثت الخطى لأصل إليها مسرعاً مرتجياً لها أن تتوقف قليلاً، لقد كان صوتي غائراً مختنقاً وأنا أصرخ بها أن توقفي، توقفت…! ثمّ قالت بنبرةِ مومسٍ تعرف اللعبة جيداً:

ـ لا مجال للمساومة، أو فاذهب..

تأملتُ يديها الصغيرتين، وجهها الذي لم ينكر طفولته، عينيها الخضراوين، وجسدها الصغير الهشّ، كل تلك التفاصيل جعلتني أنهار أمامها على ركبتيّ حتى استوت قامتينا، أمسكتُ كتفيها بقوّة والدموع تنهال وتنهال منّي حتى أن شهقاتي بدأت تتصاعد كنباح كلب محاولاً أن أنطق أي كلمة ولكن دون جدوى.

ـ لماذا؟! لماذا؟!

هذا أكثر ما استطعت قوله.

ـ إنك تؤلمني.

ـ كم عمرك ها؟ كم عمرك؟

ـ أرجوك قد يأتي البوليس.

قالت ذلك بقلق ثمّ انتفضت بجسدها الصغير وأفلتت كسمكةٍ من يديّ.

فُتح الباب الرابض في صدر الحيّ، فركضت الفتاة مذعورة نحوه، ولمّا زلتُ جاثياً أراقبها تدخل البيت…! امتدت يد سحبتها من يدها وأغلقت الباب.

بقيت جاثياً على ركبتيّ مشدوهاً ومتجمداً كأنني في لحظة انكشافٍ مباغتة على انهيار الزمان في عينيّ فتاةٍ صغيرة..! ظهري يتكوّر كحلزونٍ وأنا أعصر أطراف معطفي بأصابعي كمن يرغب بالقبض على خناقٍ أحدٍ ما؛ تلاشت طاقتي كلها ووقعت مستنداً على يديّ فوق بقعة ماء تجمعت في إحدى الحفر، رأيتُ صورتي في الماء، وتأملتُني طويلاً، جحافل من الرعب تتموجُ وتسكن قسمات وجهي، وجسدي تحول إلى كوخٍ مهجورٍ فقد أثاثه كله، انهلتُ بالصفعات على صورتي في الماء، ثمّ رحت ألكمني كالمجنون والدم يخرج من يديّ بينما وجهي يتبدى على حقيقته، مشوّهاً ومبعثراً كشياطين رجيمة؛ هدأتُ قليلاً وأنا أراقب إعادة تَشكّلِ وجهي في هذه الحفرة القذرة، رأيته، وألقيت القبض عليه، وحشاً مغروراً أنانيّاً، ثمّ صحت به:

ـ غدار، خائن، أيّها المسخ، أيّها القاتل، لقد أخذتهم جميعاً إلى حتفهم، أنت من أودى بهم إلى ذاك الهلاك، أنت وحدك سيد هذه المأساة والغياب الموغل في الجحيم، كان عليك أن تدرك أنك لن تدفع وحدك هذا الثمن.

قلبي عليهم الآن وأنا أبكيهم وأريدهم أن يروني منتحباً لأجلهم، إذ أخشى عليّ من جهلهم بندمي.

ـ سامحوني، سامحوني.. أنا الذي قتلت أهلي، أنا الذي أبعدتُ “سعاد” عني، وحديَ استدرجت الفقراء من البيوت إلى الشوراع.. إلى المقابر الجماعية، ولا عزاء لي في أي نوايا حسنة كنت أتذرع بها، وحديَ المسؤول عن جسد هذه الفتاة الصغيرة التي دفعتُها لتتجاوز الحدود فتصبح مومساً في مدينةٍ باردة، وعليّ وحدي أن أدفع هذا الثمن وسأقتص لكم جميعاً.

نهضتُ وقد نال منّي الغضب مبلغاً عارماً، بقيت عيوني معلّقة على الباب الذي دخلت منه الفتاة، فالحياة في آخر الأمر موقف، وأنا هنا أمام اختبارٍ سيضع إنسانيتي على المِحك، وهذا شيءٌ مُغرٍ كي أُقتَل أو أقتُلَ في سبيله، لذلك… عليّ أن أنقذ تلك الطفلة من براثن أولئك الأوغاد الذين يتاجرون بجسدها؛ لربّما كان هذا المكان وكراً يستغل الأطفال اللاجئين الذين بقوا بلا أباءٍ ولا أمهات، بالتالي.. أنا أمام مواجهة حتميّة مع رجالٍ قد يكونوا مسلحين..

ـ وإن يكن.. فما قيمة حياتي الآن إن لم أرشها بشرف المحاولة؟

هذه الرشوة محببة لي وأراني الآن أستعيد شيئاً من صلابتي القديمة، فكل قضيةٍ يدافع عنها المرء تزيده مناعةً وتأهباً وتشحذ قلبه وعقله، حتى إن الدوار قد زال عني تماماً، والدماء تتدفق من القلب بطريقة هادئة دون أي رفرفة تثير ذعري، أما حنجرتي فقد أصبحت فارغة ويمرّ منها الهواء إلى الرئتين ببرود لطيف، كذلك قدماي ثابتتان، سأمشي واثقاً لأنجزَ ما أنا مقدمٌ عليه..

ـ يا سلام.. ما هذه الراحة؟ إنها راحة استرداد الحق المغتصب، لقد تجلّت أمامي قضيتي التي أدافع عنها مرّةً أخرى.

في كل تفصيلٍ يتجاوز عتبة الألم تعود البوصلة التي تشدّ الجهات المبعثرة إليّ لأعلم أنني لم أنفصم حتى الآن..

ـ هل أنا مفصوم عندما أفكر هكذا؟ لا، أبداً.. ليس فصاماً، بل صدمة الوعي بعد لومٍ طويل للنفس، يمكنني الآن أن أدافع عن موقفٍ واحد فأبدو كأنني أدافع عن العالم بأسره.

شحذت قلبي وأنا أحمل في ذاكرتي كل القهر الذي مرّ بي منذ أن ولدتُ وحتى لحظة اقترابي من باب هؤلاء السفلة الذين يستغلون من لو شاءت الصدفة لكانت ابنتي الآن، آه يا بنتي الجميلة، سأنجو بك من هذه الهاوية التي تآمر التاريخ والجغرافيا على وضعك فيها، سأركل الباب بقدمي وأنهال بالضرب على وجوه مستغليكِ لكي لا أمنحهم الفرصة في مباغتتي بطعنةٍ غادرة قد ترميني صريعاً والدماء تنساب منّي وأنا أراقب مأساتك من بعدي، لن أسمح لخاصرتي أن تكون مكشوفة، سأحتمي بخوفي عليكِ وسأبقي غضبي على أهبة الاستعداد، لن أسقط كفارسٍ عربي عن صهوةِ انتقامي لك، هذه رسالة حبي إليك فإن مت دون بلوغ هدفي فقد استوفيتُ عذري.

وقفت قُدّام الباب وقفة المحارب الصّنديد وأنا أنفض عن جثّتي كل الانكسارات التي خلّفها الاعتقال عليها، وبركلة واحدة للباب وجدت نفسي في ساحة البيت أمام رجلٍ متوسط البنية ولكنّه ممتلئ الجسم، وحوله مجموعة من الأطفال الذين ميّزت ابنتي بينهم، ثمّ رحت ألكمه بكل ما أملك من قوّة وبي رغبةٌ أن أفقده الوعي وقد تلبَّسني الهلع وأنا أراقب ما حولي خشية أي خروجٍ مفاجئ لمجموع الرجال الذين يعملون معه، بينما الأطفال يصرخون ويبكون حولي، وامرأةٌ تبدو في أواخر الثلاثينات، تعاني من إعاقة واضحة في إحدى قدميها، ظهرت فجأة وارتمت فوق الرجل وهي تستجديني أن أتوقف عن ضربه، إلى أن أمسكت بي فتاتي الصغيرة وهي تقبض على يدي بقوّة وتبكي صارخة بخوف:

ـ أرجوك دع أبي، أرجوك إنه أعمى

شعرت بأن كل شيءٍ تجمّد حولي، وعمّ الصمت أرجاء الكون..”

الرواية: دوار

الكاتب: أحمد عزام

الناشر: “موزاييك للدراسات والنشر” 2021، 182 صفحة من القطع المتوسط.

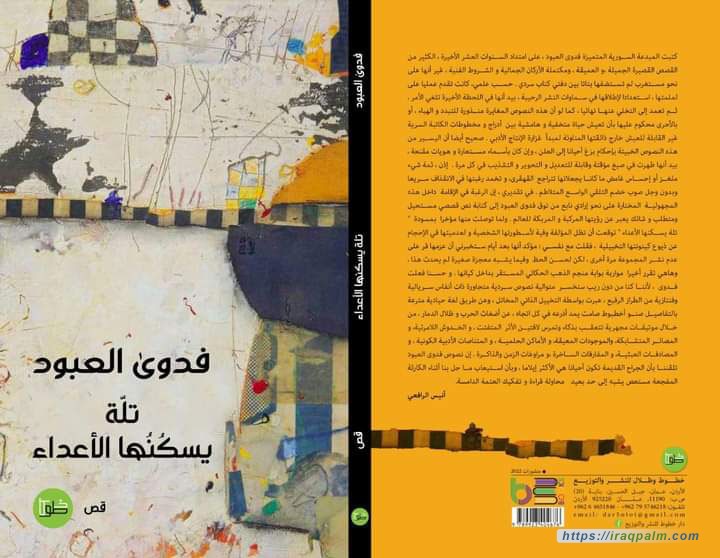

تلة يسكنها الأعداء

للكاتبة السورية فدوى العبود

“تلة يسكنها الأعداء” كتاب قصصي جديد صدر حديثاً، عن دار خطوط وظلال، للكاتبة والناقدة السورية فدوى العبود.

تقول الكاتبة في حديثها لأوراق: “هذه النصوص كتبت في عام 2020، وبعضها كتبت في عام 2019، ولكنها كتبت قبل ذلك -في داخلي- بسنوات كثيرة. كانت المشكلة؛ كيف أستطيع وعبر محدودية اللغة، نقلها إلى القارئ؟”، وتضيف: “الذاكرة، هي المكان الوحيد الذي تجولت فيه، الذاكرة العميقة لا بالمعنى المعرفي الأدائي، بل بالمعنى النفسي. عموماً، هي كتبت فوق تلة من تلال الحرب”.

للكاتبة تجارب مختلفة في مجال القصة والسرد، فمنها ما نشر سابقاً في مجلات، ومنها ما ينتظر الطباعة، إضافةً إلى كتابها المشترك مع روعة سنبل (الديكاميرون 2020)، الذي ضم مجموعة قصص عربية وعالمية. Simplified Arabic

وعن تجاربها تلك، تقول العبود: “التجربة في الكتابة لا تنفصل عن تجربة الحياة، وأعتقد أن العنصر الحاسم في هذه المسألة أنني وبسبب من قراءتي للأدب الكلاسيكي، فرضت على نفسي أن أحكي حكاية، ثم اكتشفت متأخرة، أن للحكاية أساليب كثيرة تروى بها، وأن كل حكاية تفرض الأسلوب الذي تروى من خلاله. ليس المهم كيف نروي فقط، بل والأهم هنا كيف تكون نصوصنا معبرة عن عصرنا وأرواحنا…”، وتضيف: “إن تلة يسكنها الأعداء (ليست قصة بالمعنى (الحكاية أو الحبكة أو التشويق)، إنها نصوص متجاورة ومتحاورة”.

لقارئ ما، قد يبدو أن فن القصة استبيح منذ زمن، لا سيما في قصص الصحف، وكذلك تجارب كثيرة ليست أكثر من سرد لأحداث واقعية، حول هذه النقطة تقول العبود: “القصة ليست إقطاعية خاصة بمجموعة قليلة، حتى تستباح، إنها رغبة في نقل تجربتنا إلى الآخر، والكل يرغب في رواية حكايته، وهنا لا تهم الحكاية بمقدار ما يهمنا كيف تروى، وإلى أي مدى تشبهنا وتشبه حياتنا أو تعبر عنها. إن سمة الواقعية لا تقلل من أدبية نص، لكن من أي زاوية توجه له عدسة الروح والحدس والفكر!”.

في زمن تندمج فيه الأنواع الأدبية وتخلق تنويعات جديدة، سألنا الكاتبة: أليس من الأفضل للشعر والقصة والمقال الأدبي القصير الاندماج في فن واحد لكن قابل لتنويعات لا حصر لها؟ لتجيب: “أعتقد أن هنالك ميلًا نحو الهجنة الثقافية، واعتقد أن الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليطو يشكل مثالًا جيدًا في هذا الخصوص، بإبداعه نصًا عصيًا على التجنيس، وأعتقد أن طريقة رؤيتنا للعالم هي التي تنتج شكل نصوصنا السردية حوله، فقد كان العالم في عقل الإنسان منظمًا وثابتًا ومقسمًا بشكل دقيق، لذا كانت نصوصه السردية منظمة ومتسلسلة، ولكن في عالم يتسم بالسيولة، والاضطراب، في عالم مجنون، لابد للكتابة السردية أن تصبح جنونًا موازيًا… كيف أكتب بثبات في عالم ينهار؟”.

لا ترى الكاتبة أن هنالك قلة في الإنتاج القصصي، وحسب رأيها، قد يبدو هذا فقط بسبب توجه الاهتمام نحو الرواية، فالمسألة متعلقة ببؤرة التركيز، إذ تقول: “أنا قارئة للرواية بالدرجة الأولى، ولكن ومنذ فترة قريبة التفت إلى القصة فوجدت غزارة في الإنتاج وقصصًا مدهشة وتجارب ثرية، ولكن ربما هنالك تقصير من النقد؟”.

قراءات العبود متنوعة، وهي المفتونة بكافكا وسارتر وغاستون باشلار، وفي هذا الصدد، تقول: “حالياً، أعيد قراءة ألعاب العمر المتقدم للويس لانديرو وهو طقس سنوي، شبيه بأعياد الميلاد، وفي كل قراءة اكتشف شيئًا جديدًا. كما أنني مفتونة بغاستون باشلار. فتنتي مؤقتة بعد فترة أقع على تجربة جديدة”.

غالبًا نجد لدى كتاب القصة كاتبًا عالميًا أو عربيًا مفضلًا؛ لهذا -في الختام- سألنا الكاتبة: هل تفضلين تشيخوف أم هيمنجواي أم إدغار آلان بو؟

“وكأنك تسألني أيها أقرب لقلبك الشيخ والبحر، أم أيونا العجوز، أم سقوط منزل عائلة آشر. قلبي يسع الثلاثة معًا، لي مع كل كاتب حكاية، وكل حكاية أتت في مرحلة من حياتي، كنت بأشد الحاجة إليها. حتى لأشعر أنهم كتبوا هذه الكتب من أجلي. حتى تنقذني. الإنقاذ يأتي عبر الفهم أيضًا ومع قراءة كل تجربة ينار نجم في سماء حياتنا”.

“الأخضر الذي ليس شجرة”

للشاعر السوري عماد أحمد

يطل عماد من خلال ديوانه على الحب، الحرب والريف بلكنة وإحساس متفرد سلس بعيد عن التعقيد. كما اختار في بعض أغصانه؛ اليومي ليحيله إلى شعر أخضر خالص.

نقرأ من أجواء المجموعة:

أفكر أن أسوّي لكِ جنة

وأزرع حديقتها عنباً وتفاحاً

فأنا آدم

أخذل شياطيني وأطيع نفسكِ

أفكر أن أخترع لكِ جدة بنظارة سميكة

وصوت مبحوح من كثرة المواعظ

وقد أطعم عنها الدجاجات

أو أسقي لوح البقدونس بدموعي

فأنا الذئب

أشذب طمأنينتي بالخبث وأصبر

أفكر أن أزوج أباك

أختار له زوجة مكارة

وابنتين حسودتين وجارة طيبة

فأنا الأمير

أبحث عن قلبي وفردة حذائك.

ديوان: الأخضر الذي ليس شجرة

للشاعر السوري: عماد أحمد

الناشر: موزاييك للدراسات والنشر